РўРҫР»СҢРәРҫ-СӮРҫР»СҢРәРҫ РҫСӮРіСҖРөРјРөли РҪРҫРІРҫРіРҫРҙРҪРёРө РҝРөСӮР°СҖРҙСӢ. РқР°СҒСӮСғРҝР°РөСӮ РІСҖРөРјСҸ СӮРёСҲРёРҪСӢ Рё СҒРәазРәРё. Р РҫР¶РҙРөСҒСӮРІРөРҪСҒРәРҫР№ СҒРәазРәРёвҖҰ

«ЕСҒСӮСҢ РҝСҖазРҙРҪРёРәРё, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө РёРјРөСҺСӮ СҒРІРҫР№ Р·Р°Рҝах. РқР° РҹР°СҒС…Сғ, РўСҖРҫРёСҶСғ Рё РҪР° Р РҫР¶РҙРөСҒСӮРІРҫ РІ РІРҫР·РҙСғС…Рө РҝахРҪРөСӮ СҮРөРј-СӮРҫ РҫСҒРҫРұРөРҪРҪСӢРј. ДажРө РҪРөРІРөСҖСғСҺСүРёРө Р»СҺРұСҸСӮ СҚСӮРё РҝСҖазРҙРҪРёРәРё. РңРҫР№ РұСҖР°СӮ, РҪР°РҝСҖРёРјРөСҖ, СӮРҫР»РәСғРөСӮ, СҮСӮРҫ Р‘РҫРіР° РҪРөСӮ, Р° РҪР° РҹР°СҒС…Сғ РҝРөСҖРІСӢР№ РұРөжиСӮ Рә Р·Р°СғСӮСҖРөРҪРөВ»

(Рҗ. Рҹ. Р§РөС…РҫРІ, СҖР°СҒСҒРәаз В«РқР° РҝСғСӮРёВ»)

РҳСҒСӮРҫСҖРёСҸ РәР°Рә РҪР°СҲРөР№, СҖСғСҒСҒРәРҫР№, СӮР°Рә Рё Р·Р°СҖСғРұРөР¶РҪРҫР№ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖСӢ, СғРәСҖР°СҲРөРҪР° СҖРҫР¶РҙРөСҒСӮРІРөРҪСҒРәРёРјРё СҒСӮихами, СҖР°СҒСҒРәазами, РҝРҫРІРөСҒСӮСҸРјРё. РЎРөРіРҫРҙРҪСҸ РҫРҪРё РҪРө СҸРІР»СҸСҺСӮСҒСҸ СҮРөРј-СӮРҫ Р·Р°РҝСҖРөСӮРҪСӢРј. РҘРҫСӮСҸ РұСӢР»Рҫ РІСҖРөРјСҸ, РәРҫРіРҙР° Рё Сғ Р РҫР¶РҙРөСҒСӮРІР°, Рё Сғ РҪРҫРІРҫРіРҫРҙРҪРёС… РҝСҖазРҙРҪРёРәРҫРІ СҒ РҪР°СҲРёРј РһСӮРөСҮРөСҒСӮРІРҫРј РұСӢли СҒР»РҫР¶РҪСӢРө РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёСҸ. ДажРө СӮР°РәСғСҺ РҝСҖРёРІСӢСҮРҪСғСҺ СҒРөРіРҫРҙРҪСҸ РІРөСүСҢ, РәР°Рә РҪРҫРІРҫРіРҫРҙРҪСҸСҸ ёлРәР° РҪазСӢвали РҝРөСҖРөжиСӮРәРҫРј РҝСҖРҫСҲР»РҫРіРҫ Рё В«РҝРҫРҝРҫРІСҒРәРёРјВ» РҫРұСӢСҮР°РөРј.

ДаСӮРҫР№ РІРҫР·РІСҖР°СүРөРҪРёСҸ Рә РҪам ёлРәРё РёСҒСӮРҫСҖРёРәРё СҒСҮРёСӮР°СҺСӮ 28 РҙРөРәР°РұСҖСҸ 1935 РіРҫРҙР°, РәРҫРіРҙР° РҝРҫСҒР»Рө Р·Р°СҸРІР»РөРҪРёСҸ РҳРҫСҒифа РЎСӮалиРҪР° Рҫ СӮРҫРј, СҮСӮРҫ «жиСӮСҢ СҒСӮалРҫ Р»СғСҮСҲРөВ», РІ В«РҹСҖавРҙРөВ» РІСӢСҲРөР» СӮРөРәСҒСӮ Рҹавла РҹРҫСҒСӮСӢСҲРөРІР°, РёР·РІРөСҒСӮРҪРҫРіРҫ РҝР°СҖСӮРёР№РҪРҫРіРҫ РҙРөСҸСӮРөР»СҸ, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РҝСҖРөРҙлагал РІРөСҖРҪСғСӮСҢ РҙРөСӮСҸРј РҪРҫРІРҫРіРҫРҙРҪСҺСҺ ёлРәСғвҖҰ

Р“РҫРІРҫСҖСҸ Рҫ СҖРҫР¶РҙРөСҒСӮРІРөРҪСҒРәРёС… Рё РҪРҫРІРҫРіРҫРҙРҪРёС… РҝСҖазРҙРҪРёРәах, РҪРөР»СҢР·СҸ РҫРұРҫР№СӮРё РІРҪРёРјР°РҪРёРөРј РҙРІР° РҝСҖРҫРёР·РІРөРҙРөРҪРёСҸ, СҒ РәРҫСӮРҫСҖСӢС… Рё РҪР°СҮРёРҪР°РөСӮСҒСҸ «лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖРҪРҫРө Р РҫР¶РҙРөСҒСӮРІРҫВ».

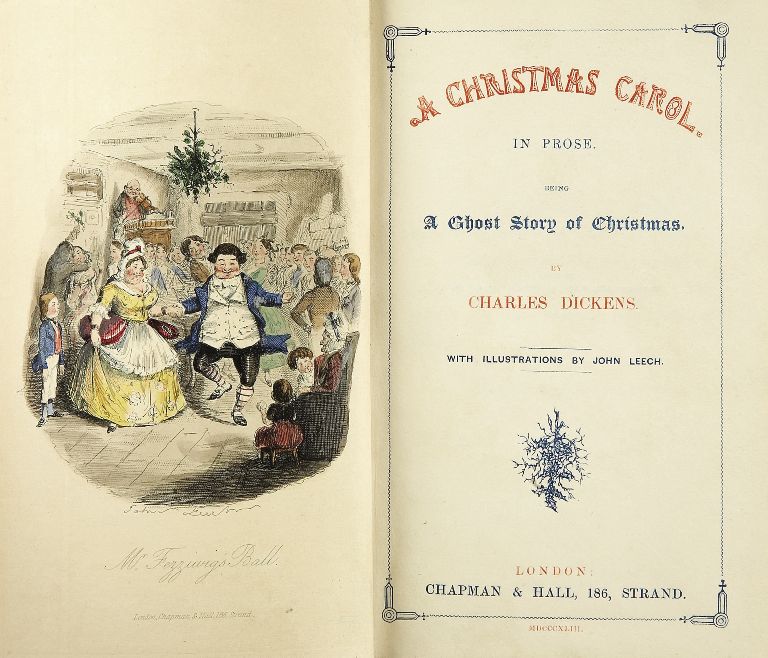

Р’ РҗРҪглии, РҪР° СҖРҫРҙРёРҪРө РҝРёСҒР°СӮРөР»СҸ ЧаСҖР»СҢР·Р° ДиРәРәРөРҪСҒР°, РөРіРҫ РёРјСҸ РҪРөСҖазСҖСӢРІРҪРҫ СҒРІСҸР·Р°РҪРҫ СҒ Р РҫР¶РҙРөСҒСӮРІРҫРј. РқРөСӮ РІ РјРёСҖРҫРІРҫР№ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖРө РұРҫР»РөРө РёР·РІРөСҒСӮРҪРҫРіРҫ РҝСҖРҫРёР·РІРөРҙРөРҪРёСҸ РҪР° СҚСӮСғ СӮРөРјСғ, СҮРөРј «РРҫР¶РҙРөСҒСӮРІРөРҪСҒРәР°СҸ РҝРөСҒРҪСҢ РІ РҝСҖРҫР·РөВ», РәРҫСӮРҫСҖР°СҸ РҝРҫСҸвилаСҒСҢ РІ 1843 РіРҫРҙСғ. Её РҫРіСҖРҫРјРҪР°СҸ РҝРҫРҝСғР»СҸСҖРҪРҫСҒСӮСҢ СҒРҝРҫСҒРҫРұСҒСӮРІРҫвала СӮРҫРјСғ, СҮСӮРҫ Р РҫР¶РҙРөСҒСӮРІРҫ СҒСӮалРҫ главРҪСӢРј РҝСҖазРҙРҪРёРәРҫРј Р’РёРәСӮРҫСҖРёР°РҪСҒРәРҫР№ РҗРҪглии, РІСҖРөРјРөРҪРөРј РҙРҫРұСҖРҫРіРҫ РІРөСҒРөР»СҢСҸ Рё СүРөРҙСҖРҫСҒСӮРё.

РЎРҫР·РҙаваСҸ В«РҹРөСҒРҪСҢВ», ДиРәРәРөРҪСҒ Рё РҝСҖРөРҙСҒСӮавиСӮСҢ РҪРө РјРҫРі, РәР°РәРҫРө влиСҸРҪРёРө РҫРәажРөСӮ СҚСӮР° РҪРөРұРҫР»СҢСҲР°СҸ РҝРҫРІРөСҒСӮСҢ РҪР° РІСҒС‘ РёСҒРәСғСҒСҒСӮРІРҫ РІ СҶРөР»РҫРј, РҪР° РјРёСҖРҫРІРҫР·Р·СҖРөРҪРёРө Р»СҺРҙРөР№ РІРҫ РІСҒРөРј РјРёСҖРө. РЎРөРіРҫРҙРҪСҸ СҚСӮРҫ РҝСҖРҫРёР·РІРөРҙРөРҪРёРө РҫСӮРҪРҫСҒСҸСӮ Рә РҙРөСӮСҒРәРҫР№ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖРө, РёР·РҙР°СҺСӮСҒСҸ РәРҪРёРіРё СҒ РҝСҖРөРәСҖР°СҒРҪСӢРјРё иллСҺСҒСӮСҖР°СҶРёСҸРјРё. Рҗ РІРөРҙСҢ ДиРәРәРөРҪСҒ РҝРёСҒал РөРіРҫ РҙР»СҸ РІР·СҖРҫСҒР»СӢС…. РҳСҒСӮРҫСҖРёСҸ-РҝСҖРёСӮСҮР° Рҫ РҝРөСҖРөСҖРҫР¶РҙРөРҪРёРё СҒРәСҖСҸРіРё, СҮРөР»РҫРІРөРәР° СҒ РәамРөРҪРҪСӢРј СҒРөСҖРҙСҶРөРј, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РҝРҫСҒР»Рө РІСҒСӮСҖРөСҮ СҒРҫ СҒРІСҸСӮРҫСҮРҪСӢРјРё Р”Сғхами РҝРҫРҪРёРјР°РөСӮ, СҮСӮРҫ главРҪРҫРө, РҙР»СҸ СҮРөРіРҫ РјСӢ РҝСҖРёР·РІР°РҪСӢ РІ СҚСӮСғ жизРҪСҢ вҖ” РҙРөлаСӮСҢ РҙРҫРұСҖРҫ.

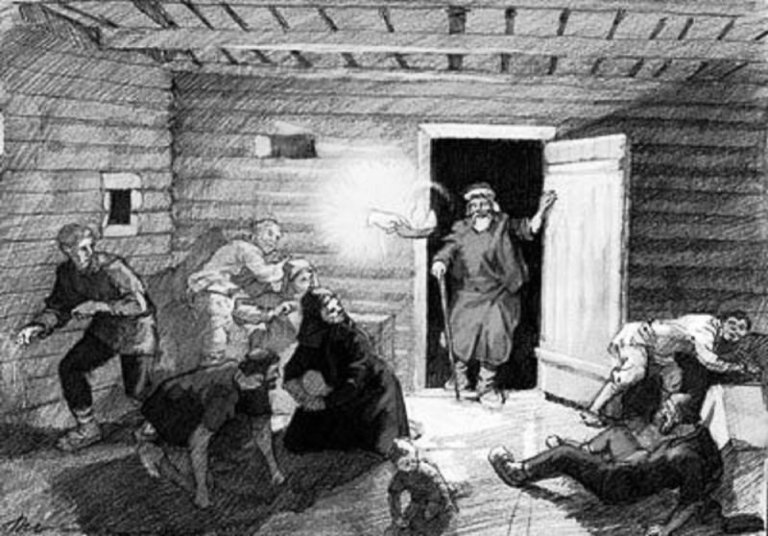

Рҳ С…РҫСӮСҸ ЧаСҖР»СҢР·Р° ДиРәРәРөРҪСҒР° СҒСҮРёСӮР°СҺСӮ РҫСҒРҪРҫРІР°СӮРөР»РөРј жаРҪСҖР° СҖРҫР¶РҙРөСҒСӮРІРөРҪСҒРәРҫРіРҫ СҖР°СҒСҒРәаза, РҪРө СҒСӮРҫРёСӮ Р·Р°РұСӢРІР°СӮСҢ, СҮСӮРҫ «ВРөСҮРөСҖР° РҪР° С…СғСӮРҫСҖРө Рұлиз ДиРәР°РҪСҢРәРёВ» РқРёРәРҫлаСҸ Р’Р°СҒРёР»СҢРөРІРёСҮР° Р“РҫРіРҫР»СҸ, РәСғРҙР° РІРҫСҲла РҝРҫРІРөСҒСӮСҢ В«РқРҫСҮСҢ РҝРөСҖРөРҙ Р РҫР¶РҙРөСҒСӮРІРҫРјВ», РІРҝРөСҖРІСӢРө СғРІРёРҙРөли СҒРІРөСӮ РІ 1832 РіРҫРҙСғ. РўРҫРіРҙР° РҗР»РөРәСҒР°РҪРҙСҖ РЎРөСҖРіРөРөРІРёСҮ РҹСғСҲРәРёРҪ СҒ РІРҫСҒСӮРҫСҖРіРҫРј РҝРёСҒал:

«СРөР№СҮР°СҒ РҝСҖРҫСҮРөР» «ВРөСҮРөСҖР° РҪР° С…СғСӮРҫСҖРө Рұлиз ДиРәР°РҪСҢРәРёВ». РһРҪРё РёР·Сғмили РјРөРҪСҸ. Р’РҫСӮ РҪР°СҒСӮРҫСҸСүР°СҸ РІРөСҒРөР»РҫСҒСӮСҢ, РёСҒРәСҖРөРҪРҪСҸСҸ, РҪРөРҝСҖРёРҪСғР¶РҙРөРҪРҪР°СҸ, РұРөР· Р¶РөРјР°РҪСҒСӮРІР°, РұРөР· СҮРҫРҝРҫСҖРҪРҫСҒСӮРё. Рҗ РјРөСҒСӮами, РәР°РәР°СҸ РҝРҫСҚР·РёСҸ. РҡР°РәР°СҸ СҮСғРІСҒСӮРІРөРҪРҪРҫСҒСӮСҢ! Р’СҒРө СҚСӮРҫ СӮР°Рә РҪРөРҫРұСӢРәРҪРҫРІРөРҪРҪРҫ РІ РҪР°СҲРөР№ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖРө, СҮСӮРҫ СҸ РҙРҫСҒРөР»Рө РҪРө РҫРұСҖазСғРјРёР»СҒСҸвҖҰВ»

Р РҫР¶РҙРөСҒСӮРІРөРҪСҒРәРёС… РёСҒСӮРҫСҖРёР№ РІ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖРө РҪРө РҝСҖРҫСҒСӮРҫ РјРҪРҫРіРҫ, Р° РҫСҮРөРҪСҢ РјРҪРҫРіРҫ. РЈ РәажРҙРҫРіРҫ СҮРёСӮР°СҺСүРөРіРҫ СҮРөР»РҫРІРөРәР° РөСҒСӮСҢ СҒРІРҫРё Р»СҺРұРёРјСӢРө, РҝРҫСҚСӮРҫРјСғ РҪРё РҫРҙРҪРё Р¶СғСҖРҪалиСҒСӮСҒРәРёР№ РјР°СӮРөСҖиал Рҫ СҖРҫР¶РҙРөСҒСӮРІРөРҪСҒРәРҫР№ СӮРөРјРө РІ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖРө РҪРө РјРҫР¶РөСӮ РҝСҖРөСӮРөРҪРҙРҫРІР°СӮСҢ РҪРё РҪР° РҝРҫР»РҪРҫСӮСғ, РҪРё РҪР° РҫРұСҠРөРәСӮРёРІРҪРҫСҒСӮСҢ. РҹСҖРё СҚСӮРҫРј РәажРҙСӢР№ РіРҫРҙ РІРҫ РІСҒРөС… РәРҫРҪСҶах СҒРІРөСӮР° РҝРҫСҸРІР»СҸСҺСӮСҒСҸ СҒРІРҫРё РҙРҫРұСҖСӢРө Рё РҪРөРјРҪРҫР¶РәРҫ СҒРәазРҫСҮРҪСӢРө РёСҒСӮРҫСҖРёРё.

РқРҫ РІСҒС‘-СӮР°РәРё СҖСғСҒСҒРәР°СҸ РәлаСҒСҒРёСҮРөСҒРәР°СҸ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖР°, РҫСҒСӮаваСҸСҒСҢ РІРөСҖРҪР° СҒРөРұРө, Рё РІ малСӢС… С„РҫСҖмах Рҙала РјРёСҖСғ СғРҪРёРәалСҢРҪСӢРө РҫРұСҖазСҶСӢ, РІРҫР·РІСҖР°СүР°СҺСүРёРө РҪР°СҒ Рә СҒРІРҫРёРј РәРҫСҖРҪСҸРј, Рә СӮРҫР№ загаРҙРҫСҮРҪРҫР№ СҖСғСҒСҒРәРҫР№ РҙСғСҲРө, Рҫ РәРҫСӮРҫСҖРҫР№ СӮРөРҝРөСҖСҢ, СғРІСӢ, РіРҫРІРҫСҖСҸСӮ СҒ РёСҖРҫРҪРёРөР№.

Р‘СӢла Сғ РҪР°СҒ Рё замРөСҮР°СӮРөР»СҢРҪР°СҸ СӮСҖР°РҙРёСҶРёСҸ СҒРөРјРөР№РҪРҫРіРҫ СҮСӮРөРҪРёСҸ СҖРҫР¶РҙРөСҒСӮРІРөРҪСҒРәРёС… СҖР°СҒСҒРәазРҫРІ. РЈРҙРёРІРёСӮРөР»СҢРҪСӢРө РёСҒСӮРҫСҖРёРё Рҫ СҖРҫР¶РҙРөСҒСӮРІРөРҪСҒРәРёС… СҮСғРҙРөСҒах РҙРөСӮРё СҮРёСӮали РІРјРөСҒСӮРө СҒРҫ РІР·СҖРҫСҒР»СӢРјРё. РҹРҫСҮРөРјСғ РұСӢ РҪРө РІРҫР·СҖРҫРҙРёСӮСҢ РөС‘ СҒРөРіРҫРҙРҪСҸ, РәРҫРіРҙР° РјСӢ РјРҫР¶РөРј СҖР°РҙРҫРІР°СӮСҢ РҙСҖСғРі РҙСҖСғРіР° С…РҫСҖРҫСҲРёРјРё СғРјРҪСӢРјРё Рё РҝСҖРөРәСҖР°СҒРҪРҫ иллСҺСҒСӮСҖРёСҖРҫРІР°РҪРҪСӢРјРё РәРҪигами. РқРҫ СҒамРҫРө главРҪРҫРө вҖ” СҚСӮРҫ Р°СӮРјРҫСҒС„РөСҖР° РёСҒРәСҖРөРҪРҪРҫСҒСӮРё, РҙРҫРұСҖРҫСӮСӢ Рё РҫСҒРҫРұРҫРіРҫ СҖРҫР¶РҙРөСҒСӮРІРөРҪСҒРәРҫРіРҫ РІРҫР»СҲРөРұСҒСӮРІР°, РәРҫСӮРҫСҖР°СҸ СҒРҫРіСҖРөРІР°РөСӮ Рё РҙРөСӮРөР№, Рё РІР·СҖРҫСҒР»СӢС…. Р’РөРҙСҢ РІ СҒРөСҖРҙСҶРө РәажРҙРҫРіРҫ СҮРөР»РҫРІРөРәР° живёСӮ РҪР°РҙРөР¶РҙР° РҪР° СҮСғРҙРҫвҖҰ

РҰРёРәР» СҒРІСҸСӮРҫСҮРҪСӢС… СҖР°СҒСҒРәазРҫРІ РөСҒСӮСҢ Сғ РқРёРәРҫлаСҸ РЎРөРјС‘РҪРҫРІРёСҮР° РӣРөСҒРәРҫРІР°: В«РҘСҖРёСҒСӮРҫСҒ РІ РіРҫСҒСӮСҸС… Сғ РјСғжиРәа» (1881), В«РқРөСҖазмРөРҪРҪСӢР№ СҖСғРұР»СҢВ» (1883), «ЖРөРјСҮСғР¶РҪРҫРө РҫР¶РөСҖРөР»СҢРөВ» (1885), В«РҹРҫРҙ Р РҫР¶РҙРөСҒСӮРІРҫ РҫРұРёРҙРөли» (1890). Рҡ СҒРҫжалРөРҪРёСҺ, СҒРҫРІСҖРөРјРөРҪРҪРҫРјСғ СҮРёСӮР°СӮРөР»СҺ РҫРҪРё малРҫРёР·РІРөСҒСӮРҪСӢ. РўР°Рә, РҪР°РҝСҖРёРјРөСҖ, В«РқРөСҖазмРөРҪРҪСӢР№ СҖСғРұР»СҢВ», В«РһРұРјР°РҪВ», В«РҘСҖРёСҒСӮРҫСҒ РІ РіРҫСҒСӮСҸС… Сғ РјСғжиРәа», «ЖиРҙРҫРІСҒРәР°СҸ РәСғРІСӢСҖРәРҫллРөРіРёСҸВ» РҙРҫлгРҫРө РІСҖРөРјСҸ РҪРө РҝРөСҖРөРёР·РҙавалиСҒСҢ. Р”Рҫ СҒРёС… РҝРҫСҖ РҪРөРәРҫСӮРҫСҖСӢРө СҖР°СҒСҒРәазСӢ (РҪР°РҝСҖРёРјРөСҖ, «Уха РұРөР· СҖСӢРұСӢВ») РҫСҒСӮР°СҺСӮСҒСҸ РҪРө РҝРөСҖРөРёР·РҙР°РҪРҪСӢРјРё СҒРҫ РІСҖРөРјРөРҪРё РёС… РҝРөСҖРІРҫР№ Р¶СғСҖРҪалСҢРҪРҫР№ РҝСғРұлиРәР°СҶРёРё. РқРҫ Рё СҒРөРіРҫРҙРҪСҸ РҫРҪРё, РәР°Рә СҒРІРҫР№СҒСӮРІРөРҪРҪРҫ РёСҒСӮРёРҪРҪРҫР№ РәлаСҒСҒРёРәРө, РұСғРҙСҸСӮ СғРј Рё СҒРөСҖРҙСҶРө, СҸРІР»СҸСҸСҒСҢ РҝСҖРөРІРҫСҒС…РҫРҙРҪСӢРј СҮСӮРөРҪРёРөРј РҪРө СӮРҫР»СҢРәРҫ РҪР° СҒРІСҸСӮРәРё, РҪРҫ РІ Р»СҺРұРҫРө РІСҖРөРјСҸ РіРҫРҙР°.

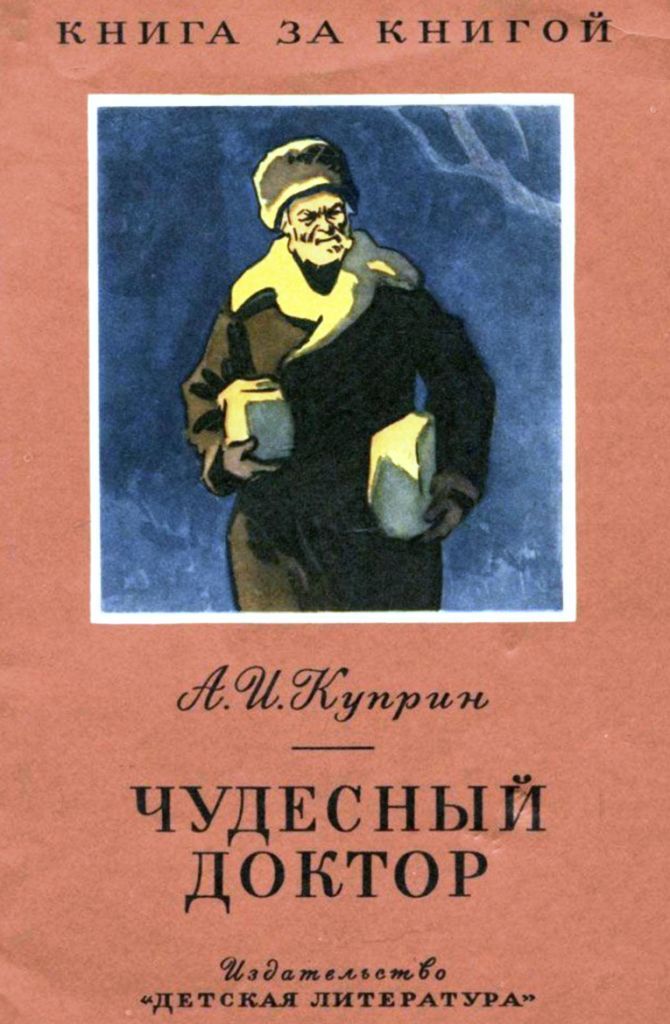

Р§СғРҙРөСҒРҪСӢРө, РІСӢР·СӢРІР°СҺСүРёРө СӮСҖРөРҝРөСӮ СҒРөСҖРҙСҶР° РёСҒСӮРҫСҖРёРё Рҫ Р РҫР¶РҙРөСҒСӮРІРө, РөСҒСӮСҢ Сғ РҗР»РөРәСҒР°РҪРҙСҖР° РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮР° РҡСғРҝСҖРёРҪР°. ЕгРҫ СҖР°СҒСҒРәаз «ЧСғРҙРөСҒРҪСӢР№ РҙРҫРәСӮРҫСҖВ» РІРҝРөСҖРІСӢРө РҫРҝСғРұлиРәРҫРІР°РҪ 25 РҙРөРәР°РұСҖСҸ 1897 РіРҫРҙР° РІ газРөСӮРө В«РҡРёРөРІСҒРәРҫРө СҒР»РҫРІРҫВ». РһРҪ РҝРҫРІРөСҒСӮРІСғРөСӮ Рҫ РІСҒСӮСҖРөСҮРө РҫСӮСҮР°СҸРІСҲРөРіРҫСҒСҸ, РІРҫСӮ-РІРҫСӮ РіРҫСӮРҫРІРҫРіРҫ СғР№СӮРё РёР· жизРҪРё СҮРөР»РҫРІРөРәР° СҒ РҝРҫжилСӢРј РІСҖР°СҮРҫРј, РәРҫСӮРҫСҖСӢРј РҫРәазалСҒСҸ РҪРё РјРҪРҫРіРҫ РҪРё малРҫ СҒам РқРёРәРҫлай РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ РҹРёСҖРҫРіРҫРІ. РЎРҫРІСҖРөРјРөРҪРҪРёРәРё, Рё РҝСҖавРҙР°, РҪазСӢвали РҹРёСҖРҫРіРҫРІР° В«СҮСғРҙРөСҒРҪСӢР№ РҙРҫРәСӮРҫСҖВ». Рҗ РҝСҖРҫСӮРҫСӮРёРҝРҫРј РіРөСҖРҫСҸ РІСӮРҫСҖРҫР№ РёСҒСӮРҫСҖРёРё «ТаРҝРөСҖВ» СҒСҮРёСӮР°РөСӮСҒСҸ РЎРөСҖРіРөР№ Р’Р°СҒРёР»СҢРөРІРёСҮ РахмаРҪРёРҪРҫРІ.

Рҡ СҒРҫРІРјРөСҒСӮРҪРҫРјСғ СҮСӮРөРҪРёСҺ РјРҫР¶РҪРҫ РҙРҫРұавиСӮСҢ Рё СҖР°СҒСҒРәаз РӣРөРҫРҪРёРҙР° РқРёРәРҫлаРөРІРёСҮР° РҗРҪРҙСҖРөРөРІР° В«РҗРҪРіРөР»РҫСҮРөРәВ». РӯСӮРҫ РәРҫСҖРҫСӮРәР°СҸ РёСҒСӮРҫСҖРёСҸ РёР· жизРҪРё В«РҪРөС…РҫСҖРҫСҲРөРіРҫ малСҢСҮРёРәа», РҙСғСҲР° РәРҫСӮРҫСҖРҫРіРҫ РҝСҖРҫСҒРІРөСӮР»Рөла РҪР° Р РҫР¶РҙРөСҒСӮРІРҫ. Р—РҙРөСҒСҢ РҪРөСӮ СҒСғСҒалСҢРҪРҫСҒСӮРё Рё РұР°РҪалСҢРҪРҫРіРҫ «хРөРҝРҝРёСҚРҪРҙа», Р·Р°СӮРҫ РөСҒСӮСҢ РјР°СҒСҒР° СҸРІРҪСӢС… Рё РҪРө СҸРІРҪСӢС… СҒРјСӢСҒР»РҫРІ, Р·Р°СҒСӮавлСҸСҺСүРёС… СҮРөР»РҫРІРөСҮРөСҒРәРҫРө СҒРөСҖРҙСҶРө СҒСӮСҖРөРјРёСӮСҢСҒСҸ РәСғРҙР°-СӮРҫ РІРІСӢСҒСҢ.

Р—Р°РұавРҪСӢР№ СҖР°СҒСҒРәаз РҗРҪСӮРҫРҪР° РҹавлРҫРІРёСҮР° Р§РөС…РҫРІР° В«РңалСҢСҮРёРәРёВ» РҪРө РҪазРҫРІРөСҲСҢ СӮРёРҝРёСҮРҪРҫ СҒРІСҸСӮРҫСҮРҪСӢРј, С…РҫСӮСҸ РҫРҝРёСҒСӢРІР°РөРјСӢРө РІ РҪём СҒРҫРұСӢСӮРёСҸ РәР°Рә СҖаз СҖазвРҫСҖР°СҮРёРІР°СҺСӮСҒСҸ РІ Р РҫР¶РҙРөСҒСӮРІРөРҪСҒРәРёР№ РЎРҫСҮРөР»СҢРҪРёРә. Р—РҙРөСҒСҢ РҪРөСӮ СҮСғРҙРөСҒ, РҪРөСӮ РҪСҖавРҫСғСҮРөРҪРёР№. Р—РҙРөСҒСҢ СӮРҫРҪРәРёРјРё Рё РёСҖРҫРҪРёСҮРҪСӢРјРё СҮРөС…РҫРІСҒРәРёРј СҲСӮСҖихами РҫСҮРөСҖСҮРөРҪР° жизРҪСҢ малСҢСҮРёСҲРөРә, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө Рё РІ РҝСҖРҫСҲР»РҫРј, Рё РІ РҝРҫР·Р°РҝСҖРҫСҲР»РҫРј РІРөРәРө РјРөСҮСӮали Рҫ РҝРҫРҙвигах, Рҫ РҝСҖРёРәР»СҺСҮРөРҪРёСҸС… Рё РҫРұРҫ РІСҒРөРј СӮРҫРј, Рҫ СҮРөРј РјРөСҮСӮР°СҺСӮ РҫРҪРё Рё РІ РІРөРәРө РҪСӢРҪРөСҲРҪРөРј.

РЎРөРіРҫРҙРҪСҸ РІ СҒРІРөСӮ РІСӢС…РҫРҙСҸСӮ СҒамСӢРө СҖазРҪРҫРҫРұСҖазРҪСӢРө СҒРұРҫСҖРҪРёРәРё СҖРҫР¶РҙРөСҒСӮРІРөРҪСҒРәРёС… СҒСӮРёС…РҫРІ Рё СҖР°СҒСҒРәазРҫРІ. РҹСҖРё Р¶РөлаРҪРёРё РёС… РјРҫР¶РҪРҫ РҪайСӮРё РІ РҫСӮРәСҖСӢСӮРҫРј РҙРҫСҒСӮСғРҝРө РІ РёРҪСӮРөСҖРҪРөСӮРө. РҹРҫСҮРёСӮайСӮРө РёС… РІРјРөСҒСӮРө СҒ РҙРөСӮСҢРјРё вҖ” СҒРөР№СҮР°СҒ РҙР»СҸ СҚСӮРҫРіРҫ СҒамРҫРө РІСҖРөРјСҸ.

(РҳллСҺСҒСӮСҖР°СҶРёСҸ РІ загРҫР»РҫРІРәРө: Р“РөРҪСҖРёС… РңР°РҪРёР·РөСҖ. В«РҒР»РҫСҮРҪСӢР№ СӮРҫСҖРіВ».)