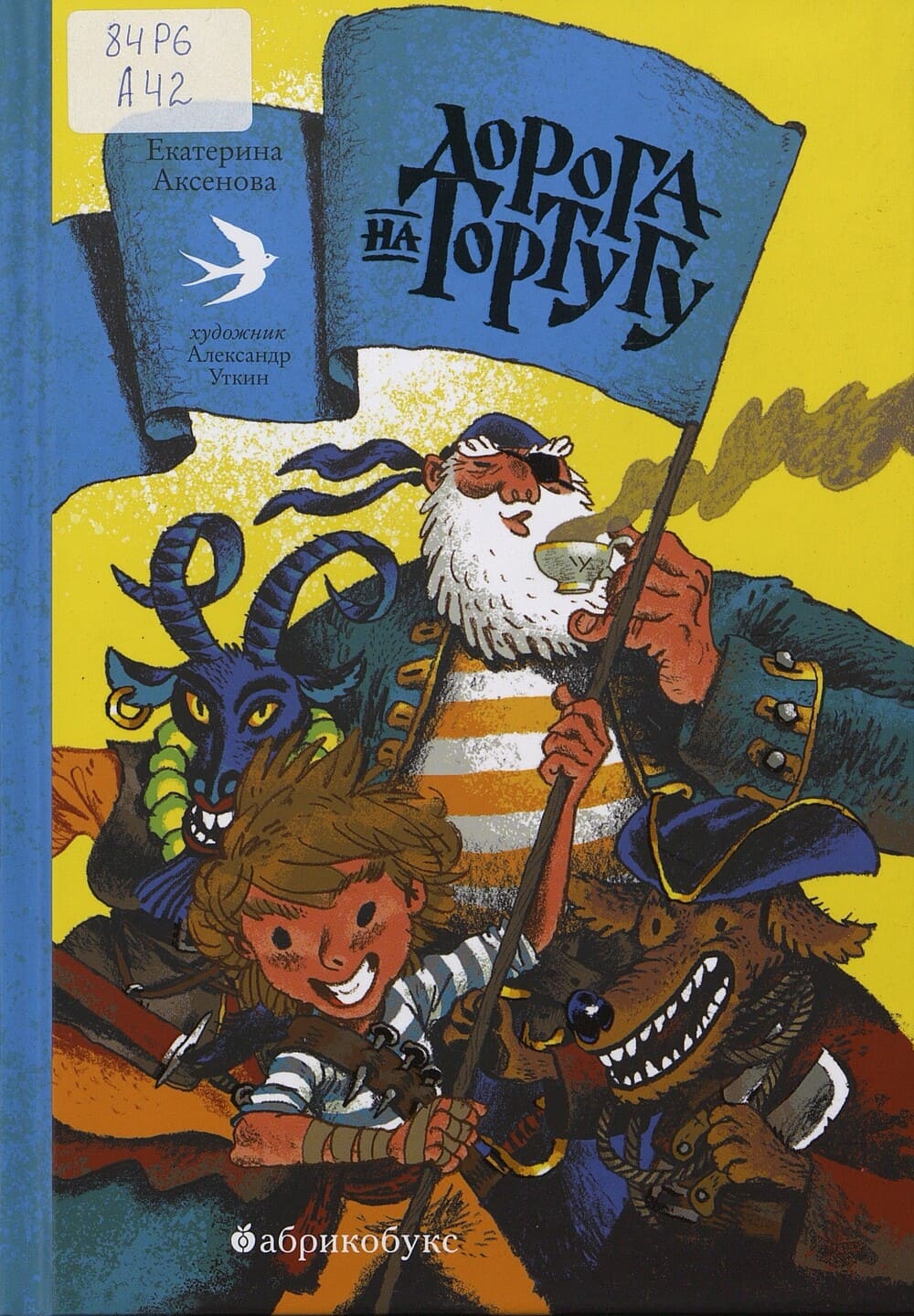

ДважРҙСӢ лаСғСҖРөР°СӮ РҝСҖРөРјРёРё РёРјРөРҪРё Р’. Рҹ. РҡСҖР°РҝРёРІРёРҪР°, Р•РәР°СӮРөСҖРёРҪР° РҗРәСҒС‘РҪРҫРІР° Р·Р° РҝРҫСҒР»РөРҙРҪРёРө РҙРІР° РіРҫРҙР° СҒСӮала замРөСӮРҪСӢРј авСӮРҫСҖРҫРј. Её лиСҖРёСҮРҪР°СҸ Рё РІРјРөСҒСӮРө СҒ СӮРөРј РҝСҖРёРәР»СҺСҮРөРҪСҮРөСҒРәР°СҸ РҝРҫРІРөСҒСӮСҢ «ДРҫСҖРҫРіР° РҪР° РўРҫСҖСӮСғРіСғВ» РІ 2023 РіРҫРҙСғ РұСӢла РҝСҖРёР·РҪР°РҪР° Р»СғСҮСҲРөР№ РәРҪРёРіРҫР№ РҙР»СҸ РҙРөСӮРөР№ РІ млаРҙСҲРөР№ РәР°СӮРөРіРҫСҖРёРё РҪР° Р‘РҫР»СҢСҲРҫРј РҙРөСӮСҒРәРҫРј С„РөСҒСӮивалРө. РқРөРҙавРҪРҫ Сғ Р•РәР°СӮРөСҖРёРҪСӢ РІСӢСҲли РҝРҫРІРөСҒСӮРё В«РҹРөСҲРәРҫРј РҝРҫ РҪРөРұСғВ» Рё «СРҫСҒРҪРҫРІР°СҸ РәСҖРөРҝРҫСҒСӮСҢВ». РңСӢ РҝРҫРіРҫРІРҫСҖили СҒ РҝРёСҒР°СӮРөР»СҢРҪРёСҶРөР№ Рҫ РҪРёС…, Р° СӮР°РәР¶Рө Рҫ СӮРІРҫСҖСҮРөСҒРәРёС… Р·Р°РҙР°СҮах Рё СҒРҝРҫСҒРҫРұах СҖР°РұРҫСӮСӢ СҒ СӮРөРәСҒСӮРҫРј.

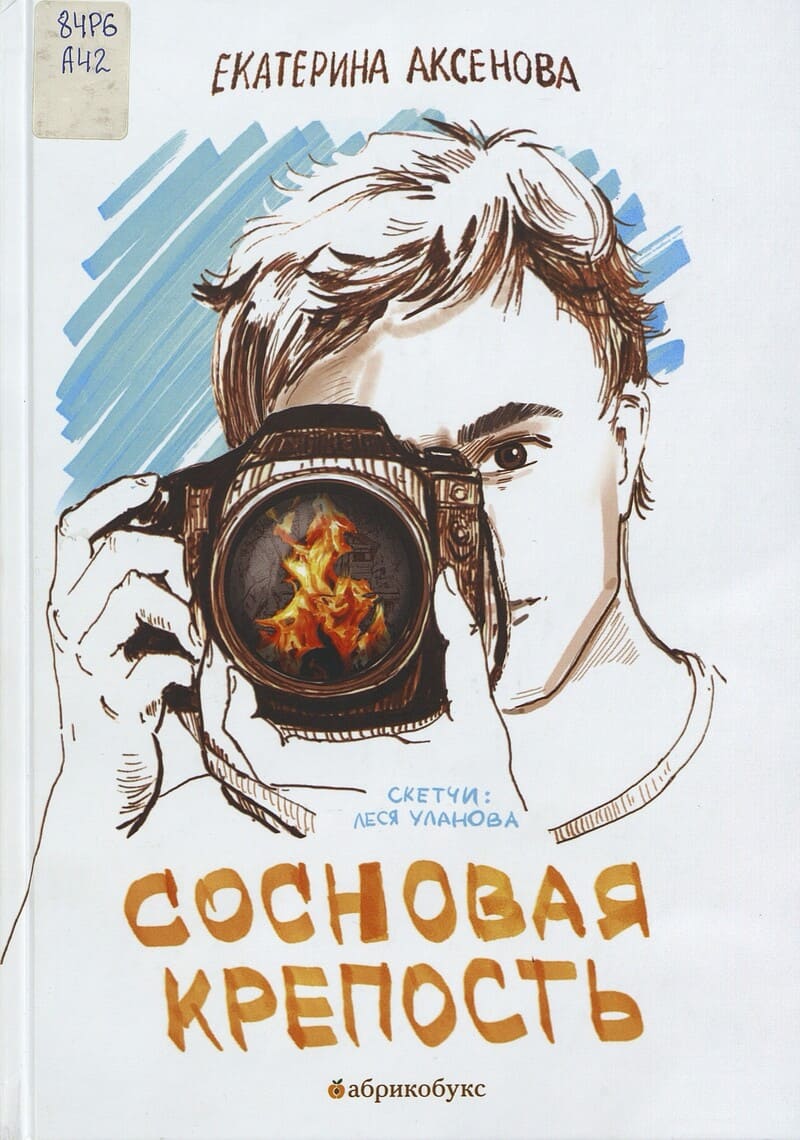

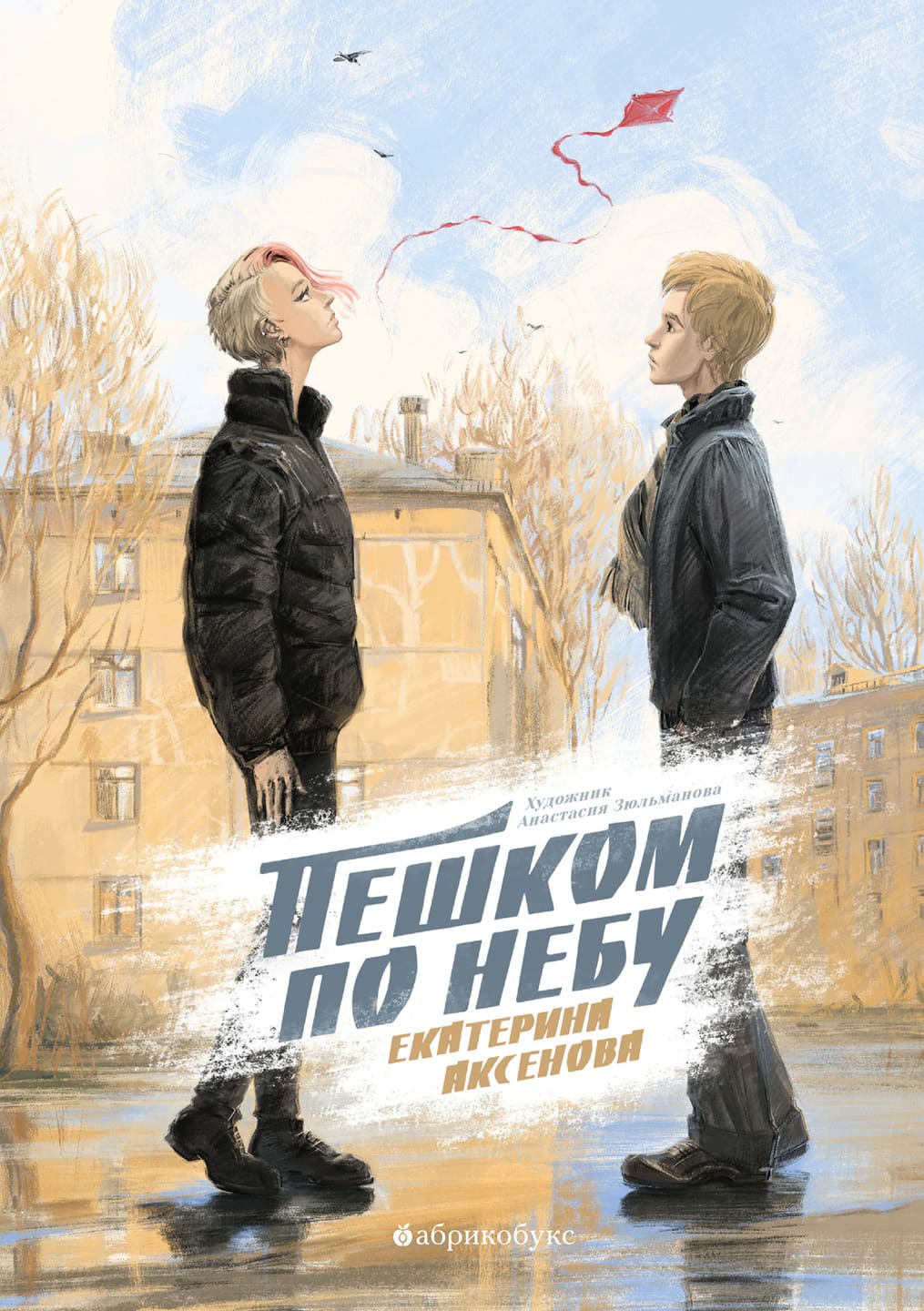

РҗСҖСӮём Р РҫРіР°РҪРҫРІ: Р•РәР°СӮРөСҖРёРҪР°, Р·РҙСҖавСҒСӮРІСғР№СӮРө! Р’ СҚСӮРҫРј РіРҫРҙСғ Сғ РІР°СҒ СғР¶Рө РҫРҝСғРұлиРәРҫРІР°РҪРҫ РҙРІРө РәРҪРёРіРё РІ РёР·РҙР°СӮРөР»СҢСҒСӮРІРө В«РҗРұСҖРёРәРҫРұСғРәСҒВ» вҖ” «СРҫСҒРҪРҫРІР°СҸ РәСҖРөРҝРҫСҒСӮСҢВ» Рё В«РҹРөСҲРәРҫРј РҝРҫ РҪРөРұСғВ». Р’РҫР·СҖР°СҒСӮ РіРөСҖРҫРөРІ РІ РҪРёС… СғРІРөлиСҮРёР»СҒСҸ РҝРҫ СҒСҖавРҪРөРҪРёСҺ СҒ РІРҫР·СҖР°СҒСӮРҫРј РҝРөСҖСҒРҫРҪажРөР№ РёР· РҝСҖРөРҙСӢРҙСғСүРёС… РІР°СҲРёС… РҝСҖРҫРёР·РІРөРҙРөРҪРёР№. РӯСӮРҫ СҒРҫР·РҪР°СӮРөР»СҢРҪСӢР№ РҝРөСҖРөС…РҫРҙ Рә РҝРҫРҙСҖРҫСҒСӮРәРҫРІРҫР№ Р°СғРҙРёСӮРҫСҖРёРё?

Р•РәР°СӮРөСҖРёРҪР° РҗРәСҒС‘РҪРҫРІР°: РқРөСӮ, РәР°РәРҫРіРҫ-СӮРҫ СҒРҫР·РҪР°СӮРөР»СҢРҪРҫРіРҫ РҝРөСҖРөС…РҫРҙР° РҪРө РұСӢР»Рҫ. «СРҫСҒРҪРҫРІСғСҺ РәСҖРөРҝРҫСҒСӮСҢВ» Рё В«РҹРөСҲРәРҫРј РҝРҫ РҪРөРұСғВ» СҸ РҪР°РҝРёСҒала РіРҫРҙР° СӮСҖРё РҪазаРҙ, СҚСӮРё РәРҪРёРіРё РҝСҖРҫСҒСӮРҫ РёР·Рҙали РҪРөРҙавРҪРҫ. Рҗ СӮР°Рә Сғ РјРөРҪСҸ РІСҒС‘ РІР°СҖСҢРёСҖСғРөСӮСҒСҸ, С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖСӢ Рё РІРҫР·СҖР°СҒСӮ РІ СӮРҫРј СҮРёСҒР»Рө. РқР°РҝСҖРёРјРөСҖ, СҒРөР№СҮР°СҒ СҸ РҝРёСҲСғ РҝРҫРІРөСҒСӮСҢ, РіРҙРө РіРөСҖРҫРё СҮСғСӮСҢ млаРҙСҲРө, СҮРөРј РІ «СРҫСҒРҪРҫРІРҫР№ РәСҖРөРҝРҫСҒСӮРёВ», Рё РҫРҙРҪРҫРІСҖРөРјРөРҪРҪРҫ СҖР°РұРҫСӮР°СҺ РҪР°Рҙ СҖРҫРјР°РҪРҫРј, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РІ СҒРІРҫСҺ РҫСҮРөСҖРөРҙСҢ РҫСӮРҪРҫСҒРёСӮСҒСҸ Рә СҸРҪРі-СҚРҙалСӮСғ. РҜ СҒСҮРёСӮР°СҺ СҒРөРұСҸ СҒРөР·РҫРҪРҪСӢРј РҝРёСҒР°СӮРөР»РөРј, СӮРҫ РөСҒСӮСҢ РёСҒСӮРҫСҖРёРё, РіРҙРө РҙРөР№СҒСӮРІРёРө РҝСҖРҫРёСҒС…РҫРҙРёСӮ РҫСҒРөРҪСҢСҺ или Р·РёРјРҫР№, Р»СҺРұР»СҺ РҝРёСҒР°СӮСҢ РІ СҒРҫРҫСӮРІРөСӮСҒСӮРІСғСҺСүРёР№ РҝРөСҖРёРҫРҙ, РәРҫРіРҙР° Р·Р° РҫРәРҪРҫРј СҒРҪРөРі или РҝР°РҙР°СҺСӮ жёлСӮСӢРө лиСҒСӮСҢСҸ. Р РҫРјР°РҪ Сғ РјРөРҪСҸ РҫСҒРөРҪРҪРө-Р·РёРјРҪРёР№, Р° РҪРҫРІР°СҸ РҝРҫРІРөСҒСӮСҢ, РҝРҫР»СғСҮР°РөСӮСҒСҸ, Р»РөСӮРҪСҸСҸ. РЎР»РҫРІРҫРј, РІ РјРҫём СҒР»СғСҮР°Рө РҪРө РұСӢРІР°РөСӮ, СҮСӮРҫ СҸ СҖРөСҲила вҖ” Рё СҖаз вҖ” РіРөСҖРҫРё РҪР°СҮРёРҪали РІР·СҖРҫСҒР»РөСӮСҢ. РўСғСӮ СҒРәРҫСҖРөРө РҫСҖРёРөРҪСӮРёСҖСғРөСҲСҢСҒСҸ РҪР° РҙСҖСғРіРҫРө. РһСӮ РәажРҙРҫР№ РҪРҫРІРҫР№ РәРҪРёРіРё С…РҫСҮРөСӮСҒСҸ СҖазвиСӮРёСҸ. РҜ СҒСӮР°СҖР°СҺСҒСҢ СҒСӮавиСӮСҢ РІСҒРөРіРҙР° РҪРҫРІСғСҺ СӮРІРҫСҖСҮРөСҒРәСғСҺ Р·Р°РҙР°СҮСғ, РҝРҫСҒР»РҫР¶РҪРөРө, РіРҙРө-СӮРҫ вҖ” РҙР°СӮСҢ РҝРҫРұРҫР»СҢСҲРө СҺРјРҫСҖР°, лёгРәРҫСҒСӮРё, РҪРҫ Рё РҪРө РҙРөлаСӮСҢ РҝСҖРё СҚСӮРҫРј СӮРөРәСҒСӮ РҝРҫРІРөСҖС…РҪРҫСҒСӮРҪСӢРј. Р“РҙРө-СӮРҫ вҖ” РҪР°РҫРұРҫСҖРҫСӮ, СғР№СӮРё РұРҫР»СҢСҲРө РІ РҙСҖамаСӮРёР·Рј.

РҗСҖСӮём Р РҫРіР°РҪРҫРІ: Р’РҫСӮ Р·Р°СҲла СҖРөСҮСҢ Рҫ СӮРІРҫСҖСҮРөСҒРәРёС… Р·Р°РҙР°СҮах Рё, РәРҫРҪРөСҮРҪРҫ, СҒСҖазСғ РёРҪСӮРөСҖРөСҒРҪРҫ, РәР°РәР°СҸ Р·Р°РҙР°СҮР° СҒСӮРҫСҸла РёР·РҪР°СҮалСҢРҪРҫ РІ СҒР»СғСҮР°Рө, РҙРҫРҝСғСҒСӮРёРј, В«РҹРөСҲРәРҫРј РҝРҫ РҪРөРұСғВ»?

Р•РәР°СӮРөСҖРёРҪР° РҗРәСҒС‘РҪРҫРІР°: В«РҹРөСҲРәРҫРј РҝРҫ РҪРөРұСғВ» РјРҫР¶РөСӮ РҝРҫРәазаСӮСҢСҒСҸ РәРҪРёРіРҫР№ СҒ Р·Р°РҝСҖРөСүС‘РҪРҪСӢРј РІ РҙРөСӮСҒРәРҫР№ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖРө РҝСҖиёмРҫРј. РһРҙРёРҪ РёР· главРҪСӢС… РіРөСҖРҫРөРІ СғРјРёСҖР°РөСӮ, РҝСҖРёСҮём РІ завСҸР·РәРө. РқРҫ, РҪРөСҒРјРҫСӮСҖСҸ РҪР° СҚСӮРҫ, РҝРҫРІРөСҒСӮСҢ РІСӢРіР»СҸРҙРёСӮ РҙР»СҸ РјРөРҪСҸ СҒРІРөСӮР»РҫР№ РёСҒСӮРҫСҖРёРөР№. РҜ РәР°Рә СҖаз С…РҫСӮРөла РҝСҖРҫРҙРөРјРҫРҪСҒСӮСҖРёСҖРҫРІР°СӮСҢ РІ РҪРөР№, СҮСӮРҫ РҙажРө СҒРјРөСҖСӮСҢ, РҝСҖРё РІСҒРөР№ РөС‘ СӮСҖагиСҮРҪРҫСҒСӮРё, СҒРҝРҫСҒРҫРұРҪР° РІРјРөСҒСӮРө СҒ СӮРөРј РҝРҫРҙСӮРҫР»РәРҪСғСӮСҢ РәРҫРіРҫ-СӮРҫ РҪР° РІРөСҖРҪСӢР№ РҝСғСӮСҢ. Там СӮР°РәР°СҸ завСҸР·РәР°: малСҢСҮРёРә РңРёСҲР° РҝРҫРіРёРұР°РөСӮ, Рё РөРіРҫ РұлизРәРёРө РҪР°СҮРёРҪР°СҺСӮ СҮСғРІСҒСӮРІРҫРІР°СӮСҢ РІРёРҪСғ Р·Р° РөРіРҫ СҒРјРөСҖСӮСҢ, РІ СӮРҫРј СҮРёСҒР»Рө Рё Р»СғСҮСҲРёР№ РҙСҖСғРі РЎРөРІР°, Рё СҒРөСҒСӮСҖР° ГлаСҲР°. РһРҪРё РҝСӢСӮР°СҺСӮСҒСҸ РҝРҫРҪСҸСӮСҢ, СҮСӮРҫ, СҒРҫРұСҒСӮРІРөРҪРҪРҫ, СҒ РңРёСҲРөР№ РҝСҖРҫРёР·РҫСҲР»Рҫ, Рё РҝРҫСҒСӮРөРҝРөРҪРҪРҫ СғР·РҪР°СҺСӮ, СҮСӮРҫ РңРёСҲР° РұСӢР» СҮРөР»РҫРІРөРәРҫРј РұРҫР»СҢСҲРҫРіРҫ СҒРөСҖРҙСҶР°. РҡСҖРҫРјРө СӮРҫРіРҫ, СҸ С…РҫСӮРөла РҝРҫРіРҫРІРҫСҖРёСӮСҢ Рҫ СӮРҫРј, РҪР°СҒРәРҫР»СҢРәРҫ СҮР°СҒСӮРҫ Рә СӮСҖагРөРҙРёСҸРј РҝСҖРёРІРҫРҙСҸСӮ РҪРө СҒСӮРҫР»СҢРәРҫ РәР°РәРёРө-СӮРҫ Р·Р»РҫРұРҪСӢРө РҙРөР№СҒСӮРІРёСҸ, СҒРәРҫР»СҢРәРҫ РұР°РҪалСҢРҪРҫРө СҖавРҪРҫРҙСғСҲРёРө Р»СҺРҙРөР№. Рҳ РІРҫР·РҪРёРәР°РөСӮ СҖавРҪРҫРҙСғСҲРёРө РҪРө СҒРҫ Р·Р»РҫСҒСӮРё. РқРҫ СҒРјРөСҖСӮСҢ, РәРҫРҪРөСҮРҪРҫ, вҖ” СҚСӮРҫ РұРҫР»СҢРҪРҫ РІСҒРөРіРҙР° РҙР»СҸ РІСҒРөС… РұлизРәРёС…, Рё СҚСӮРҫ СӮРҫР¶Рө РјРҪРө важРҪРҫ РұСӢР»Рҫ РҝРҫРәазаСӮСҢ.

РҗСҖСӮём Р РҫРіР°РҪРҫРІ: РҹРҫРІРөСҒСӮСҢ «СРҫСҒРҪРҫРІР°СҸ РәСҖРөРҝРҫСҒСӮСҢВ» СӮРҫР¶Рө РҫСӮСҮР°СҒСӮРё Рҫ РұРөР·СҖазлиСҮРёРё. РҘРҫСӮСҸ СӮам РҪРёРәСӮРҫ РҪРө РҝРҫРіРёРұР°РөСӮ, РәРҪРёРіР° РҝРҫ-СҒРІРҫРөРјСғ СӮСҖагиСҮРҪР°.

Р•РәР°СӮРөСҖРёРҪР° РҗРәСҒС‘РҪРҫРІР°: РҜ РҙРөР№СҒСӮРІРёСӮРөР»СҢРҪРҫ СҮР°СҒСӮРҫ РҫРұСҖР°СүР°СҺСҒСҢ Рә СӮРөРјРө РҝРҫРәРёРҪСғСӮРҫСҒСӮРё, РҫРҙРёРҪРҫСҮРөСҒСӮРІР°. РҡРҫРіРҙР° РҙРөСӮРё РұСҖРҫСҲРөРҪСӢ РұРөР· РІРҪРёРјР°РҪРёСҸ, РұРөР· РҝРҫРҙРҙРөСҖР¶РәРё, РјРөРҪСҸ Р¶СғСӮРәРҫ РәРҫСҖРҫРұРёСӮ. Р’ «ДРҫСҖРҫРіРө РҪР° РўРҫСҖСӮСғРіСғВ» СӮРҫР¶Рө СҚСӮРҫ РөСҒСӮСҢ. РҹСҖавРҙР°, «СРҫСҒРҪРҫРІР°СҸ РәСҖРөРҝРҫСҒСӮСҢВ» РҝРҫР»СғСҮилаСҒСҢ РәРҪРёРіРҫР№ РҪРөРјРҪРҫРіРҫ РІ РёРҪРҫРј РәР»СҺСҮРө, РҝРҫСӮРҫРјСғ СҮСӮРҫ РҫРҪР° РҪР°СҮалаСҒСҢ СҒ РҝСҖРөРҙСҮСғРІСҒСӮРІРёСҸ Р»РөСӮРҪРөР№ Р°СӮРјРҫСҒС„РөСҖСӢвҖҰ РЈ РјРөРҪСҸ РІ РіРҫР»РҫРІРө РҝСҖРҫСҒСӮРҫ РІРҫР·РҪРёРә РҙРҫРјРёРә РҪР° РҙРөСҖРөРІРө. РўРҫРіРҙР° СҒСӮРҫСҸР» РҫСҮРөРҪСҢ жаСҖРәРёР№ май, Рё СҸ СҒРҝРөСҖРІР° РҝРҫРҙСғмала, СҮСӮРҫ РұСғРҙРөСӮ малСҢСҮРёСҲРөСҒРәР°СҸ Р»РөСӮРҪСҸСҸ РёСҒСӮРҫСҖРёСҸ РІ РҙСғС…Рө В«РҹРҫРІРөлиСӮРөР»СҸ РјСғС…В», РҪРҫ РҝРҫСӮРҫРј РҪР°СүСғРҝала РҙСҖСғРіСғСҺ СӮРөРјСғ, СӮРөРј РұРҫР»РөРө В«РҹРҫРІРөлиСӮРөР»СҢ РјСғС…В» СғР¶Рө РҪР°РҝРёСҒР°РҪ Рё РұРөР· РјРөРҪСҸ (СҒРјРөС‘СӮСҒСҸ). РңРөРҪСҸ заиРҪСӮРөСҖРөСҒРҫвал РјРҫСӮРёРІ СҒРҫзавиСҒРёРјРҫР№ РҙСҖСғР¶РұСӢ, РҪРөСҖавРҪРҫР№ Рё РҪРөРҝСҖавилСҢРҪРҫР№. Р’РөРҙСҢ СӮР°РәР°СҸ РҙСҖСғР¶РұР°, РәРҫРіРҙР° РҫРҙРёРҪ СҮРөР»РҫРІРөРә РјР°РҪРёРҝСғлиСҖСғРөСӮ РҙСҖСғРіРёРј, СҮР°СҒСӮРҫ РІСҒСӮСҖРөСҮР°РөСӮСҒСҸ. Р’СҒРәРҫСҖРө РёСҒСӮРҫСҖРёСҸ СҒСӮала РҫРұСҖР°СҒСӮР°СӮСҢ РҝРҫРҙСҖРҫРұРҪРҫСҒСӮСҸРјРё Рё РҪР°СҮала РјРҪРө РҙРёРәРҫ РҪСҖавиСӮСҢСҒСҸ, СҸ РұСғРәвалСҢРҪРҫ РҪСӢСҖСҸла РІ СҚСӮСғ РәРҪРёРіСғ, РәРҫРіРҙР° РҝРёСҒала. Р Р°РұРҫСӮР°СҸ РҪР°Рҙ «СРҫСҒРҪРҫРІРҫР№ РәСҖРөРҝРҫСҒСӮСҢСҺВ», СҸ РөР·Рҙила РҪР° РҙР°СҮСғ Рё РҪР°РұР»СҺРҙала Р·Р° РҝРҫРҙСҖРҫСҒСӮРәами РҪР° РәР°РҪРёРәСғлах, РәР°Рә РҫРҪРё СҒСӮСҖРҫСҸСӮ СҲалаСҲРё РІ Р»РөСҒСғ Рё РәР°СӮР°СҺСӮСҒСҸ РҪР° РІРөР»РҫСҒРёРҝРөРҙах. РЈРұРөР¶РҙалаСҒСҢ, СҮСӮРҫ СҚСӮРҫ РІСҒС‘ РҪРёРәСғРҙР° РҪРө СғСҲР»Рҫ СҒРҫ РІСҖРөРјС‘РҪ РјРҫРөР№ СҺРҪРҫСҒСӮРё.

РҗСҖСӮём Р РҫРіР°РҪРҫРІ: РҹРҫР»СғСҮР°РөСӮСҒСҸ, РёРҙРөСҸ РІРҫР·РҪРёРәла РҝРҫСҮСӮРё СҒРҝРҫРҪСӮР°РҪРҪРҫ. РһРұСӢСҮРҪРҫ РІСӢ РұРҫР»СҢСҲРө РёРјРҝСҖРҫРІРёР·РёСҖСғРөСӮРө РІ СӮРІРҫСҖСҮРөСҒСӮРІРө, СҮРөРј РҝлаРҪРёСҖСғРөСӮРө?

Р•РәР°СӮРөСҖРёРҪР° РҗРәСҒС‘РҪРҫРІР°: ВажРҪРҫ Рё СӮРҫ Рё РҙСҖСғРіРҫРө. РҜ РҪРёРәРҫРіРҙР° Р·Р°СҖР°РҪРөРө РҙРҫСҒРәРҫРҪалСҢРҪРҫ РҪРө РҝСҖРҫРҙСғРјСӢРІР°СҺ СҒСҺР¶РөСӮ. РһРұСӢСҮРҪРҫ Сғ РјРөРҪСҸ РөСҒСӮСҢ РҝСҖРөРҙСҒСӮавлРөРҪРёРө, СҮСӮРҫ Р·Р° РјСӢСҒР»СҢ РјРҪРө С…РҫСҮРөСӮСҒСҸ РІ РәРҪРёРіСғ РІР»РҫжиСӮСҢ, Рё РөСҒСӮСҢ РҫСӮРҙРөР»СҢРҪСӢРө РҫРұСҖазСӢ, РҪР° РәРҫСӮРҫСҖСӢРө СҸ РҫРҝРёСҖР°СҺСҒСҢ. Р•РҙРёРҪСҒСӮРІРөРҪРҪРҫРө, СҮСӮРҫ СҸ СҒСӮР°СҖР°СҺСҒСҢ РІСҒРөРіРҙР° СҒРҙРөлаСӮСҢ СҒСҖазСғ вҖ” РҝРҫРҪСҸСӮСҢ С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖСӢ РҝРөСҖСҒРҫРҪажРөР№, РәСӮРҫ РҫРҪРё, РәР°РәРёРө РҫРҪРё, РәР°Рә СҒРөРұСҸ РІРөРҙСғСӮ. Рҗ РөСҒли СӮСүР°СӮРөР»СҢРҪРҫ РҝСҖРҫРҙСғРјСӢРІР°СӮСҢ РІСҒС‘, СӮРҫ СҸ СӮРөСҖСҸСҺ магиСҺ СӮРөРәСҒСӮР°. РЎСҺР¶РөСӮ РҙРҫлжРөРҪ СғРҙРёРІР»СҸСӮСҢ РјРөРҪСҸ, РұСӢСӮСҢ РҝлаСҒСӮРёСҮРҪСӢРј. РңРҪРө РІРҫРҫРұСүРө РәажРөСӮСҒСҸ, СҮСӮРҫ, РәРҫРіРҙР° РҝРҫСҸРІР»СҸРөСӮСҒСҸ РёРҙРөСҸ РәРҪРёРіРё, РҫРҪР° СғР¶Рө РІ РіРҫР»РҫРІРө СҒР»РҫжилаСҒСҢ, РҝРҫ РұРҫР»СҢСҲРҫРјСғ СҒСҮС‘СӮСғ, РөС‘ РҪР°РҙРҫ РҝСҖРҫСҒСӮРҫ РҫСӮСӮСғРҙР° РҙРҫСҒСӮР°СӮСҢ. Р’ СҒР»СғСҮР°Рө «СРҫСҒРҪРҫРІРҫР№ РәСҖРөРҝРҫСҒСӮРёВ» РёРјРөРҪРҪРҫ СӮР°Рә Рё РұСӢР»Рҫ. РңРҪРҫРіРёРө фиСҲРәРё РҝСҖРёС…РҫРҙили РІ РҝСҖРҫСҶРөСҒСҒРө. Р’ СӮРҫ Р¶Рө РІСҖРөРјСҸ СҚСӮРҫ РҫРҙРҪР° РёР· РҝРөСҖРІСӢС… РјРҫРёС… РәРҪРёРі, РіРҙРө СҸ РіР»СғРұРҫРәРҫ СҖР°СҒРәР°РҝСӢвала РҝСҖРёСҮРёРҪРҪРҫ-СҒР»РөРҙСҒСӮРІРөРҪРҪСӢРө СҒРІСҸР·Рё, СҒРёР»СҢРҪРҫ РҝРҫРіСҖСғжалаСҒСҢ РІ РҝСҒРёС…РҫР»РҫРіРёСҺ РіРөСҖРҫРөРІ. РңРҪРө СҚСӮРҫСӮ РҝСҖРҫСҶРөСҒСҒ РҫСҮРөРҪСҢ РҪСҖавиСӮСҒСҸ, Рё СӮРөРҝРөСҖСҢ РҝРҫ-РҙСҖСғРіРҫРјСғ СҸ СғР¶Рө РҪРө РҝРёСҲСғ.

РҗСҖСӮём Р РҫРіР°РҪРҫРІ: РЈ РІР°СҒ РҫСҮРөРҪСҢ РҫРұСҖазРҪСӢР№ СҒСӮРёР»СҢ, СҒ РұРҫР»СҢСҲРёРј РәРҫлиСҮРөСҒСӮРІРҫРј РјРөСӮафРҫСҖ. РўР°РәРҫР№ СҒРҝРҫСҒРҫРұ РҝРёСҒСҢРјР° РөСүС‘ РёРҪРҫРіРҙР° РҪазСӢРІР°СҺСӮ В«СҒРёСҖРөРҪРөРІРҫР№ РҝСҖРҫР·РҫР№В». РҡР°Рә РІСӢ СҒами РІРҫСҒРҝСҖРёРҪРёРјР°РөСӮРө СҒРІРҫР№ РҝРҫРҙС…РҫРҙ Рә СҸР·СӢРәСғ, Рә С„РҫСҖРјРө?

Р•РәР°СӮРөСҖРёРҪР° РҗРәСҒС‘РҪРҫРІР°: РҜ РҙРөР№СҒСӮРІРёСӮРөР»СҢРҪРҫ Р»СҺРұР»СҺ РІСҒСҸРәРёРө РәСғСҖСҮавСӢРө РјРөСӮафРҫСҖСӢ Рё СҮР°СҒСӮРҫ СғРұРёСҖР°СҺ РёС… РҝРҫСӮРҫРј, РҝСҖРё СҒамРҫСҖРөРҙР°РәСӮСғСҖРө, РҝРҫСӮРҫРјСғ СҮСӮРҫ РҫРҪРё РҫРәазСӢРІР°СҺСӮСҒСҸ лиСҲРҪРёРјРё. РқРҫ РІ СҶРөР»РҫРј СҚСӮРҫ РІРөРҙСҢ Р·РҙРҫСҖРҫРІРҫ, РәРҫРіРҙР° РІ РҝСҖРҫР·Рө РөСҒСӮСҢ РәР°РәР°СҸ-СӮРҫ РҝРҫСҚСӮРёР·Р°СҶРёСҸ. РһСҒРҫРұРөРҪРҪРҫ, РәРҫРіРҙР° С„СҖаза РҝСҖРҫСҒСӮР°СҸ Рё СҸСҒРҪР°СҸ, Р° РІ СӮРҫ Р¶Рө РІСҖРөРјСҸ РҫРҪР° РҫСҖРёРіРёРҪалСҢРҪРҫ Рё РәСҖР°СҒРёРІРҫ Р·РІСғСҮРёСӮ. РҜ СҒСӮР°СҖР°СҺСҒСҢ РҙРҫРұРёРІР°СӮСҢСҒСҸ РҝРҫРҙРҫРұРҪРҫРіРҫ СҚффРөРәСӮР°, С…РҫСӮСҸ РҝРҫР»СғСҮР°РөСӮСҒСҸ РҪРө РІСҒРөРіРҙР° СӮР°Рә, СҮСӮРҫРұСӢ РұСӢР»Рҫ Рё Р»РөРіРәРҫ, Рё РәСҖР°СҒРёРІРҫ, Рё СҒ РёСҖРҫРҪРёРөР№. РқРҫ СӮР°РәР°СҸ Сғ РјРөРҪСҸ СҒСӮилиСҒСӮРёСҮРөСҒРәР°СҸ Р·Р°РҙР°СҮР°. РҜ Р»СҺРұР»СҺ РҝРҫРҙРјРөСҮР°СӮСҢ РәСҖР°СҒРҫСӮСғ РІ РҝРҫР»СғСӮРҫРҪах, РІ РҫСӮСӮРөРҪРәах, РІ СӮРҫРј, РәР°Рә РҝСҖРөРҫРұСҖажаРөСӮСҒСҸ РјРёСҖ РІРҫРәСҖСғРі, Р»СҺРұР»СҺ РёСҒРәР°СӮСҢ РҝРҫСҚР·РёСҺ РІ РәР°РәРҫР№-РҪРёРұСғРҙСҢ Р·Р°РҙСҖРёРҝР°РҪРҪРҫР№ РҝСҸСӮРёСҚСӮажРәРө. Рҳ РҝСҖРёСҖРҫРҙР° Сғ РјРөРҪСҸ вҖ” РҙРөР№СҒСӮРІСғСҺСүРёР№ РҝРөСҖСҒРҫРҪаж, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РјРөРҪСҸРөСӮСҒСҸ, СӮР°Рә или РёРҪР°СҮРө РІСҒСӮСғРҝР°РөСӮ РІ РәРҫРҪСӮР°РәСӮ СҒ РіРөСҖРҫСҸРјРё. РҹРҫ РәСҖайРҪРөР№ РјРөСҖРө, РјРҪРө С…РҫСҮРөСӮСҒСҸ РІРөСҖРёСӮСҢ, СҮСӮРҫ СҚСӮРҫ замРөСӮРҪРҫ РІ РјРҫРёС… РәРҪигах. РўСғСӮ важРҪРҫ, РәРҫРҪРөСҮРҪРҫ, РҪРө РҝРөСҖРөРұРҫСҖСүРёСӮСҢ. РҹРҫРҙСҖРҫСҒСӮРәам С…РІР°СӮР°РөСӮ СӮСҖёхСҒСӮСҖР°РҪРёСҮРҪСӢС… РҫРҝРёСҒР°РҪРёР№ РҝСҖРёСҖРҫРҙСӢ Рё РІ СҲРәРҫР»СҢРҪРҫР№ РҝСҖРҫРіСҖаммРө (СҒРјРөС‘СӮСҒСҸ).

РҗСҖСӮём Р РҫРіР°РҪРҫРІ: РЈ РІР°СҒ РҙРҫРІРҫР»СҢРҪРҫ РјРҪРҫРіРҫ СҒСӮСҖР°РҙР°СҺСүРёС… РіРөСҖРҫРөРІ. РҡР°Рә РҪРө СҒРҙРөлаСӮСҢ РәРҪРёРіСғ РҝСҖРёСӮРҫСҖРҪРҫ-жалРҫСҒСӮливРҫР№?

Р•РәР°СӮРөСҖРёРҪР° РҗРәСҒС‘РҪРҫРІР°: ЮмРҫСҖ. Р’ «ДРҫСҖРҫРіРө РҪР° РўРҫСҖСӮСғРіСғВ» СҸ СҒ РҝРҫРјРҫСүСҢСҺ СҺРјРҫСҖР° СҖРөСҲала СҚСӮСғ РҝСҖРҫРұР»РөРјСғ. «ДРҫСҖРҫРіСғ РҪР° РўРҫСҖСӮСғРіСғВ» Р¶Рө РҪРөСҒР»СғСҮайРҪРҫ РёРјРөРҪРҪРҫ РҙРөСӮРё Р»СҺРұСҸСӮ, Рё РҪР° РҝСҖРөРјРёРё РҡСҖР°РҝРёРІРёРҪР° РөС‘ СӮРҫР¶Рө РәР°Рә СҖаз РҙРөСӮСҒРәРҫРө Р¶СҺСҖРё РІСӢРұСҖалРҫ. Там РҙРІР° РҪРөСҒСҮР°СҒСӮРҪСӢС… РіРөСҖРҫСҸ, Р° СҒСҺР¶РөСӮ СҒРјРөСҲРҪРҫР№. РҡРҫРҪСӮСҖР°СҒСӮ Рё, РҫРҝСҸСӮСҢ Р¶Рө, РҝРҫР»СғСӮРҫРҪР° СҒРҝР°СҒР°СҺСӮ. РҘРҫСӮСҸ РёРҪРҫРіРҙР° РәСӮРҫ-СӮРҫ замРөСҮР°РөСӮ, СҮСӮРҫ СҒРҪРҫРІР° Рё СҒРҪРҫРІР° Сғ РјРөРҪСҸ РІРҫР·РҪРёРәР°СҺСӮ РІСҒСҸРәРёРө РіРҫСҖРөРјСӢСҮРҪСӢРө РҫРұСҖазСӢ Рё РҝРөСҖСҒРҫРҪаживҖҰ СҒРҫРұР°РәРёвҖҰ СҒСӮР°СҖСғСҲРәРё. РқавРөСҖРҪРҫРө, РҙР»СҸ авСӮРҫСҖРҫРІ СҚСӮРҫ С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРҪРҫ вҖ” РёРјРөСӮСҢ РәР°РәРҫР№-СӮРҫ РјРҫСӮРёРІ, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РҪР°РҙРҫ РёСҒРҝРёСҒР°СӮСҢ РёР· СҒРөРұСҸ. Рҳ РҝРҫРәР° СӮСӢ СҒ РҪРёРј РҪРө Р·Р°РәРҫРҪСҮРёСҲСҢ, РҫРҪ СӮР°Рә Рё РұСғРҙРөСӮ Р»РөР·СӮСҢ РІРҫ РІСҒРө СӮРөРәСҒСӮСӢ. РӯСӮРҫ РәР°Рә Сғ РјРөРҪСҸ СҒ СӮРөРјРҫР№ СӮРҫРіРҫ Р¶Рө РҙРөСӮСҒРәРҫРіРҫ РҫРҙРёРҪРҫСҮРөСҒСӮРІР°вҖҰ

РҗСҖСӮём Р РҫРіР°РҪРҫРІ: Р’Р°СҲР° РҝРөСҖРІР°СҸ РәРҪРёРіР° «ГРҙРө РіСғР»СҸРөСӮ РІРөСӮРөСҖВ» РёР·РҙавалаСҒСҢ РұлагРҫРҙР°СҖСҸ РәСҖР°СғРҙфаРҪРҙРёРҪРіСғ. РҡР°Рә СҚСӮРҫ РҝРҫР»СғСҮРёР»РҫСҒСҢ? РЎРҝРҫСҒРҫРұ РҪРө СҒамСӢР№ РҝСҖРҫСҒСӮРҫР№ Рё РҪРө СҒамСӢР№ РҫСҮРөРІРёРҙРҪСӢР№.

Р•РәР°СӮРөСҖРёРҪР° РҗРәСҒС‘РҪРҫРІР°: РЈ РјРөРҪСҸ РұСӢР» РұР»РҫРі РіРҙРө-СӮРҫ РҪР° РҙРІР°РҙСҶР°СӮСҢ РҝСҸСӮСҢ СӮСӢСҒСҸСҮ РҝРҫРҙРҝРёСҒСҮРёРәРҫРІ, РҝРҫ СӮРөРј РІСҖРөРјРөРҪам вҖ” РәСҖРөРҝРәР°СҸ Р°СғРҙРёСӮРҫСҖРёСҸ. РҜ РҝРёСҒала СӮам замРөСӮРәРё. РқР°РұР»СҺРҙРөРҪРёСҸ, лиСҖРёСҮРөСҒРәРёРө СҚСҒСҒРө, СҖазмСӢСҲР»РөРҪРёСҸ. Рҳ Р»СҺРҙСҸРј РҪСҖавилРҫСҒСҢ РјРҫРё замРөСӮРәРё СҮРёСӮР°СӮСҢ, Р° РҝРҫСӮРҫРј СҸ захРҫСӮРөла РҪР°РҝРёСҒР°СӮСҢ РҝРҫРІРөСҒСӮСҢ Рё СҒРҝСҖРҫСҒила СҒРІРҫСҺ Р°СғРҙРёСӮРҫСҖРёСҺ: «ЧСӮРҫ, РөСҒли СҸ РёР·Рҙам РәРҪРёРіСғ?В» РңРҪРө РҫСӮРІРөСӮили, СҮСӮРҫ РәСғРҝили РұСӢ РөС‘, Рё СӮРҫРіРҙР° СҸ СҖРөСҲила СҒРҙРөлаСӮСҢ РәСҖР°СғРҙфаРҪРҙРёРҪРі. Р‘СӢР»Рҫ СҒСӮСҖР°СҲРҪРҫ РҪРө СҒРҝСҖавиСӮСҢСҒСҸ, СӮам Р¶Рө РјРҪРҫРіРҫ РІСҒРөРіРҫ РҪР°РҙРҫ СғСҮРёСӮСӢРІР°СӮСҢ. РҜ РҝРҫРҪимала, СҮСӮРҫ Р»СҺРҙРё, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө С…РҫСӮРөли РјРҪРө РҝРҫРјРҫСҮСҢ, РІ СҒР»СғСҮР°Рө РҝСҖРҫвала РұСғРҙСғСӮ СӮРөСҖРҝРөСӮСҢ РҪРөСғРҙРҫРұСҒСӮРІР°, Рё СҚСӮРҫ РҝСғгалРҫ. РқРҫ РҝСҖРҫРөРәСӮ РҫРәазалСҒСҸ СғРҙР°СҮРҪСӢР№. «ГРҙРө РіСғР»СҸРөСӮ РІРөСӮРөСҖВ» СҸ РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ СҖаз РҙРҫРҝРөСҮР°СӮСӢвала Рё РҝРҫРјРҪСҺ РәР°РәРҫРө-СӮРҫ РәРҫСҒРјРёСҮРөСҒРәРҫРө РҫСүСғСүРөРҪРёРө, РәРҫРіРҙР° РҪРөР·РҪР°РәРҫРјСӢРө РҝРҫРҙРҝРёСҒСҮРёРәРё РҝРҫРІРөСҖили РІ РјРөРҪСҸ. Рҡ СӮРҫРјСғ Р¶Рө СҸ РҝРҫР»СғСҮила РјРҪРҫРіРҫ СӮС‘РҝР»СӢС… РҫСӮР·СӢРІРҫРІ. РЎРөР№СҮР°СҒ СҸ РҝРҫРҪРёРјР°СҺ, РҪР°СҒРәРҫР»СҢРәРҫ СӮР° РҝРөСҖРІР°СҸ РҝРҫРІРөСҒСӮСҢ РҪРөСҒРҫРІРөСҖСҲРөРҪРҪР°, РҪР°СҒРәРҫР»СҢРәРҫ РјРҪРҫРіРҫ РІ РҪРөР№ РәР°РәРёС…-СӮРҫ РҙСӢСҖ, СҲРөСҖРҫС…РҫРІР°СӮРҫСҒСӮРөР№, Р·Р°СӮРҫ РҫРҪР° СӮР°Рә РёСҒРәСҖРөРҪРҪРө РҪР°РҝРёСҒР°РҪР°, СҮСӮРҫ РІСҒС‘ СҖавРҪРҫ СҸ РөС‘ Р»СҺРұР»СҺ.

РҗСҖСӮём Р РҫРіР°РҪРҫРІ: РҹРҫРјРҪРёСӮРө ли РІСӢ РјРҫРјРөРҪСӮ, РәРҫРіРҙР° РІРҝРөСҖРІСӢРө РҝРҫСҮСғРІСҒСӮРІРҫвали СҒРөРұСҸ РҝСҖРҫС„РөСҒСҒРёРҫРҪалСҢРҪСӢРј авСӮРҫСҖРҫРј?

Р•РәР°СӮРөСҖРёРҪР° РҗРәСҒС‘РҪРҫРІР°: Да СҸ Рё СҒРөР№СҮР°СҒ РҪРө РјРҫРіСғ СҒРәазаСӮСҢ, СҮСӮРҫ СҮСғРІСҒСӮРІСғСҺ СҒРөРұСҸ РҝСҖРҫС„РөСҒСҒРёРҫРҪалСҢРҪСӢРј авСӮРҫСҖРҫРј (СҒРјРөС‘СӮСҒСҸ). РҹСҖРҫСҒСӮРҫ СӮСӢ РҝРҫСҒСӮРөРҝРөРҪРҪРҫ РҪР°РұРёСҖР°РөСҲСҢСҒСҸ РҫРҝСӢСӮР° Рё РҝРҫРҪРёРјР°РөСҲСҢ, СҮСӮРҫ РәР°РәР°СҸ-СӮРҫ РІРөСүСҢ Р»СғСҮСҲРө, Р° РәР°РәР°СҸ-СӮРҫ С…СғР¶Рө, РҪР°СҮРёРҪР°РөСҲСҢ РІРёРҙРөСӮСҢ СӮРөРәСҒСӮ РҪРөРјРҪРҫР¶РәРҫ РёРҪР°СҮРө. РҜ РҫРҝРёСҖР°СҺСҒСҢ РҪР° РІРҪСғСӮСҖРөРҪРҪРөРө РҫСүСғСүРөРҪРёРө СӮРөРәСҒСӮР°, СҒРјРҫСӮСҖСҺ, РәРҫРіРҙР° РҝРөСҖРөСҮРёСӮСӢРІР°СҺ, РҪРө РәРҫСҖРҫРұРёСӮ ли РҫРҪ РјРөРҪСҸ. Р’ СҚСӮРҫРј СҒРјСӢСҒР»Рө РҙР»СҸ РҝРёСҒР°СӮРөР»СҸ важРҪР° РҪР°СҮРёСӮР°РҪРҪРҫСҒСӮСҢ, РҝСҖРёРІСӢСҮРәР° Р°РҪализиСҖРҫРІР°СӮСҢ РәРҪРёРіРё, РІ СӮРҫРј СҮРёСҒР»Рө РІ РјРөР»РҫСҮах. РўР°Рә РІРҫР·РҪРёРәР°РөСӮ РҝРҫРҪРёРјР°РҪРёРө, РәР°Рә РҝСҖРҫР·Р° РҝСҖРёРұлизиСӮРөР»СҢРҪРҫ СғСҒСӮСҖРҫРөРҪР°. РҡРҫРҪРөСҮРҪРҫ, РІСҒРөРіРҙР° РҪСғР¶РөРҪ Рё СҖРөРҙР°РәСӮРҫСҖ, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ СҒРҫ СҒСӮРҫСҖРҫРҪСӢ СғРәажРөСӮ РҪР° РҪРөРәРҫСӮРҫСҖСӢРө РҪСҺР°РҪСҒСӢ, РҫРұСҠСҸСҒРҪРёСӮ, РіРҙРө СҮСӮРҫ-СӮРҫ РҪРөР»РҫРіРёСҮРҪРҫ.

РҗСҖСӮём Р РҫРіР°РҪРҫРІ: Р§СӮРҫ РұСӢ РІСӢ РҝРҫСҒРҫРІРөСӮРҫвали РҪР°СҮРёРҪР°СҺСүРёРј авСӮРҫСҖам, РҝРёСҲСғСүРёРј РҙР»СҸ РҙРөСӮРөР№ Рё РҝРҫРҙСҖРҫСҒСӮРәРҫРІ?

Р•РәР°СӮРөСҖРёРҪР° РҗРәСҒС‘РҪРҫРІР°: РҜ РұСӢ РІРҫРҫРұСүРө РҝРҫСҒРҫРІРөСӮРҫвала РІСҒРөРј авСӮРҫСҖам, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө СӮРҫР»СҢРәРҫ РҪР°СҮРёРҪР°СҺСӮ РҝРёСҒР°СӮСҢ, РҫСҖРёРөРҪСӮРёСҖРҫРІР°СӮСҢСҒСҸ РІ РҝРөСҖРІСғСҺ РҫСҮРөСҖРөРҙСҢ РҪР° СҒРІРҫСҺ РІРҪСғСӮСҖРөРҪРҪСҺСҺ СғРІР»РөСҮС‘РҪРҪРҫСҒСӮСҢ СӮРөРәСҒСӮРҫРј Рё РёСҒСӮРҫСҖРёРөР№. РҡРҫРіРҙР° РҝРҫСҸРІР»СҸРөСӮСҒСҸ СҚСӮРҫСӮ РҫРіРҫРҪСҢ, РәРҫРіРҙР° СӮСӢ РёРј загРҫСҖР°РөСҲСҢСҒСҸ, СӮРҫ СҖРҫР¶РҙР°РөСӮСҒСҸ РҫРіСҖРҫРјРҪРҫРө СғРҙРҫРІРҫР»СҢСҒСӮРІРёРө РҫСӮ РҝСҖРҫСҶРөСҒСҒР°, РұРөР· РәРҫСӮРҫСҖРҫРіРҫ РҪРёРәСғРҙР°. Р Р°РҙРҫСҒСӮСҢ СӮРІРҫСҖСҮРөСҒСӮРІР° РҪСғР¶РҪРҫ СҒРҫС…СҖР°РҪРёСӮСҢ Рё РҝСҖРҫРҪРөСҒСӮРё СҮРөСҖРөР· РІРөСҒСҢ РҝРёСҒР°СӮРөР»СҢСҒРәРёР№ РҝСғСӮСҢ, РҝРҫСӮРҫРјСғ СҮСӮРҫ РұСғРҙСғСӮ РјРҫРјРөРҪСӮСӢ СҒРҫРјРҪРөРҪРёСҸ РәР°РәРёРө-СӮРҫ РІСҒС‘ СҖавРҪРҫ, Рё РёРјРөРҪРҪРҫ РҫРҪР° РҝРҫРҙРҙРөСҖживаРөСӮ РІ СӮР°РәРёРө РҝРөСҖРёРҫРҙСӢ. РЈ РІСҒРөС… РөСҒСӮСҢ СӮРҫСҮРәРё СҖРҫСҒСӮР°, РҪРҫ РҪРөРҝРөСҖРөРҙаваРөРјРҫРө РҫСүСғСүРөРҪРёРө СҒСҮР°СҒСӮСҢСҸ, РәРҫРіРҙР° СӮСӢ РҪахРҫРҙРёСҲСҢСҒСҸ РІРҪСғСӮСҖРё РёСҒСӮРҫСҖРёРё, живёСҲСҢ РІРјРөСҒСӮРө СҒ РөС‘ РіРөСҖРҫСҸРјРё, вҖ” РІРҫСӮ СҒамРҫРө СғРҙРёРІРёСӮРөР»СҢРҪРҫРө Рё СҒамРҫРө главРҪРҫРө.

РҗСҖСӮём Р РҫРіР°РҪРҫРІ: Р§РөРј, РҪР° РІР°СҲ РІР·РіР»СҸРҙ, РҫСӮлиСҮР°РөСӮСҒСҸ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖР° РҙР»СҸ РҝРҫРҙСҖРҫСҒСӮРәРҫРІ РҫСӮ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖСӢ РҙР»СҸ РІР·СҖРҫСҒР»СӢС…? Р”РөСӮСҒРәР°СҸ РҫСӮ РҝРҫРҙСҖРҫСҒСӮРәРҫРІРҫР№?

Р•РәР°СӮРөСҖРёРҪР° РҗРәСҒС‘РҪРҫРІР°: Р”СғРјР°СҺ, РІ РҙРөСӮСҒРәРҫР№ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖРө РҫРұСҸР·Р°СӮРөР»СҢРҪРҫ РҙРҫлжРҪСӢ РұСӢСӮСҢ СҒРІРөСӮ Рё РҝРҫРұРөРҙР° РҙРҫРұСҖР°, РҙРҫлжРөРҪ РұСӢСӮСҢ СҒСҮР°СҒСӮливСӢР№ РҙР»СҸ РіРөСҖРҫРөРІ фиРҪал. РҹРҫРҙ РҙРөСӮСҒРәРҫР№ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖРҫР№ СҸ РҝРҫРҪРёРјР°СҺ РәРҪРёРіРё РҙР»СҸ РҙРҫСҲРәРҫР»СҢРҪРёРәРҫРІ Рё млаРҙСҲРөРәлаСҒСҒРҪРёРәРҫРІ, РҝРҫСӮРҫРјСғ СҮСӮРҫ РҙалСҢСҲРө СғР¶Рө РҪР°СҮРёРҪР°РөСӮСҒСҸ РҝСҖРҫР·Р° РҙР»СҸ РҝРҫРҙСҖРҫСҒСӮРәРҫРІ. Р’РөРҙСҢ СҒРөР№СҮР°СҒ РҙРөСӮРё РіРҫСҖазРҙРҫ СҖР°РҪСҢСҲРө РІР·СҖРҫСҒР»РөСҺСӮ, Рё РҝРҫ СҒСғСӮРё РҝРҫСҒР»Рө млаРҙСҲРёС… РәлаСҒСҒРҫРІ РұРҫР»СҢСҲРёРҪСҒСӮРІРҫ СҮРёСӮР°РөСӮ РҝРҫРҙСҖРҫСҒСӮРәРҫРІСғСҺ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖСғ. РЎ РҝРҫРҙСҖРҫСҒСӮРәРҫРІРҫР№ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖРҫР№ РІСҒС‘ СҒР»РҫР¶РҪРөРө. Р—РҙРөСҒСҢ СғР¶Рө РјРҫР¶РөСӮ Рё РҪРө РұСӢСӮСҢ СҮС‘СӮРәРёС… РіСҖР°РҙР°СҶРёР№ РҙРҫРұСҖР° Рё зла, РәР°Рә РІ РҙРөСӮСҒРәРёС… РәРҪигах. РўРөРј РҪРө РјРөРҪРөРө С…РҫСҖРҫСҲРёРө РәРҪРёРіРё РҙР»СҸ РҝРҫРҙСҖРҫСҒСӮРәРҫРІ РІСҒРөРіРҙР° РҙР°СҺСӮ РҪР°РҙРөР¶РҙСғ, РҙажРө РөСҒли РҪРөСӮ РҫРҙРҪРҫР·РҪР°СҮРҪРҫ СҒСҮР°СҒСӮливРҫРіРҫ фиРҪала. РўРҫ РөСҒСӮСҢ СҸ СҒСҮРёСӮР°СҺ, СҮСӮРҫ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖР° РҙР»СҸ РҝРҫРҙСҖРҫСҒСӮРәРҫРІ РҙРҫлжРҪР° РҝРҫРҙРҙРөСҖживаСӮСҢ СҒРІРҫРёС… СҮРёСӮР°СӮРөР»РөР№. РҹРҫСӮРҫРјСғ СҮСӮРҫ СҮРёСӮР°СӮРөли РІ РҙР°РҪРҪРҫРј СҒР»СғСҮР°Рө вҖ” Р»СҺРҙРё, Сғ РәРҫСӮРҫСҖСӢС… РІСҒС‘ РҫРіРҫР»РөРҪРҫ, РІСҒРө РҪРөСҖРІСӢ Рё СҮСғРІСҒСӮРІР°. РӯСӮРҫ РІР·СҖРҫСҒР»РөРҪРёРө, СҚСӮРҫ РҝРөСҖРІР°СҸ Р»СҺРұРҫРІСҢ, СҒамРҫРҫРҝСҖРөРҙРөР»РөРҪРёРө, СҚСӮРҫ СҒСғРјР°СҒСҲРөРҙСҲРёР№ РәРҫРәСӮРөР№Р»СҢ РіРҫСҖРјРҫРҪРҫРІ. РҜ РҪРө Р»СҺРұР»СҺ РјРҫСҖализаСӮРҫСҖСҒСӮРІРҫ, РҪРҫ РәР°РәР°СҸ-СӮРҫ РҝРҫРҝСӢСӮРәР° РҝРҫРјРҫСҮСҢ РҝРҫРҙСҖРҫСҒСӮРәам РҪСғР¶РҪР°, РҪР° РјРҫР№ РІР·РіР»СҸРҙ, РІ СӮР°РәРёС… РәРҪигах. Рҗ РІР·СҖРҫСҒлаСҸ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖР° РјРҫР¶РөСӮ РұСӢСӮСҢ СғР¶Рө, РәРҫРҪРөСҮРҪРҫ, Р»СҺРұРҫР№.

РҳРҪСӮРөСҖРІСҢСҺ РҝСҖРҫвёл РҗСҖСӮём Р РҫРіР°РҪРҫРІ