ะะพะปะปะตะบัะธะฒะฝัะน ัะพะผะฐะฝ ะฑััะธะผะต

ะะผะตััะพ ะฟัะตะดะธัะปะพะฒะธั

#12 ะะพะนะฝะฐ ะธ ะผะธั ะฒ ะพัะดะตะปัะฝะพ ะฒะทััะพะน ัะบะพะปะต โ ััะพ ะบะพะปะปะตะบัะธะฒะฝัะน ัะพะผะฐะฝ-ะฑััะธะผะต ะธะท 24-ั ะณะปะฐะฒ ะดะปั ะฟะพะดัะพััะบะพะฒ.

ะะดะตั ะตะณะพ ะฒะพัั ะพะดะธั ะบ 1927 ะณะพะดั, ะบะพะณะดะฐ ั ะฟะพะดะฐัะธ ะะธั ะฐะธะปะฐ ะะพะปััะพะฒะฐ ะฒ ะถััะฝะฐะปะต ยซะะณะพะฝะตะบยป ะฟะตัะฐัะฐะปัั ะบะพะปะปะตะบัะธะฒะฝัะน ัะพะผะฐะฝ ยซะะพะปััะธะต ะฟะพะถะฐััยป, ะฒ ัะพะทะดะฐะฝะธะธ ะบะพัะพัะพะณะพ ะฟัะธะฝัะปะธ ััะฐััะธะต ะผะฝะพะณะธะต ะบะปะฐััะธะบะธ ัะพะฒะตััะบะพะน ะปะธัะตัะฐัััั: ะะปะตะบัะฐะฝะดั ะัะธะฝ, ะะตะพะฝะธะด ะะตะพะฝะพะฒ, ะัะฐะฐะบ ะะฐะฑะตะปั, ะะพัะธั ะะฐะฒัะตะฝัะฒ, ะะปะตะบัะตะน ะขะพะปััะพะน, ะะธั ะฐะธะป ะะพัะตะฝะบะพ, ะะตะฝะธะฐะผะธะฝ ะะฐะฒะตัะธะฝ ะธ ะดััะณะธะต. ะ 2007 ะณะพะดั ะบะฝะธะณะฐ ะฑัะปะฐ ะฒะฟะตัะฒัะต ะธะทะดะฐะฝะฐ.

ะ ะตะดะฐะบัะธั ัะฐะนัะฐ ยซะฅะพัั ัะธัะฐััยป ัะตัะธะปะฐ ะพะฑัะฐัะธัััั ะบ ะพะฟััั ะะพะปััะพะฒะฐ ะธ ะฟัะตะดะปะพะถะธัั ัะพะฒัะตะผะตะฝะฝัะผ ะฐะฒัะพัะฐะผ ัะพะทะดะฐัั ะทะฐั ะฒะฐััะฒะฐัััั, ะฟัะธะบะปััะตะฝัะตัะบัั ะธััะพัะธั ะดะปั ะผะฐะปััะธัะตะบ ะธ ะดะตะฒัะพะฝะพะบ. ะะพะดะพะฑะฝัะน ยซัะตัะธะฐะปัะฝัะนยป ัะพัะผะฐั ัะพ ัะบะฒะพะทะฝัะผะธ ะฟะตััะพะฝะฐะถะฐะผะธ ะธ ะฝะตะฟัะตะดัะบะฐะทัะตะผัะผ ััะถะตัะพะผ, ะฟะพ ะผะฝะตะฝะธั ัะตะดะฐะบัะธะธ, ะดะพะปะถะตะฝ ะฟัะธะฒะปะตัั ะฟะพะดัะพััะบะพะฒ ะบ ััะตะฝะธั, ะธ ะพะฝะธ ะฑัะดัั ั ะฝะตัะตัะฟะตะฝะธะตะผ ะถะดะฐัั ะฟัะพะดะพะปะถะตะฝะธั, ััะพะฑั ัะทะฝะฐัั, ััะพ ะถะต ัะปััะธััั ั ะณะตัะพัะผะธ ะดะฐะปััะต.

ะะดะตั ะธ ัะตะฐะปะธะทะฐัะธั โ ะะฝะฐััะฐัะธั ะกะบะพัะพะฝะดะฐะตะฒะฐ ะธ ะะฝะฝะฐ ะฅััััะฐะปะตะฒะฐ.

ะญะบัะฟะพะทะธัะธั:ย ะัะฝั. ะะฐะผะพัะบะฒะพัะตััะต. ะะฐัะธ ะดะฝะธ. ะกัะฐััะตะบะปะฐััะฝะธะบะธ ะณะธะผะฝะฐะทะธะธ โ12 ะธะผ. ะะตัะฝะฐัะดะฐ ะจะพั, ะธะปะธ ะฟะพะฟัะพััั ยซะะฒะตะฝะฐัะบะธยป, ะฒัััะตัะฐัััั ะฝะฐ ะฒะตัะตัะธะฝะบะต ั ะะฝะธ ะจะตัะณะธะฝะพะน. ะะฟะตัะตะดะธ โ ััะฐัััะต ะปะตัะฝะธั ะบะฐะฝะธะบัะป. ะะพ ะดะพ ะปะตะณะบะพััะธ ะปะธ ะฑััะธั, ะตัะปะธ ะะฐะปะฐัะตะฒัะบะธะน ะบะฒะฐััะฐะป, ะณะดะต ะถะธะฒัั ะผะฝะพะณะธะต ัะตะฑััะฐ, ัะฝะพััั ัะฐะดะธ ัััะพะธัะตะปัััะฒะฐ ะฑะธะทะฝะตั-ัะตะฝััะฐ, ะฐ ะทะฝะฐัะธั, ะดััะทััะผ ะฟัะธะดะตััั ะผะตะฝััั ะฝะต ัะพะปัะบะพ ะผะตััะพ ะถะธัะตะปัััะฒะฐ, ะฝะพ ะธ ัะบะพะปั. ะ ัะฐะผะพะต ะฟััะผะพะต ะพัะฝะพัะตะฝะธะต ะบ ะฝะพะฒะพะน ัััะพะนะบะต ะธะผะตะตั ะะฐะฒะตะป ะะธะบะพะปะฐะตะฒะธั ะจะตัะณะธะฝ, ะฟะฐะฟะฐ ะะฝะธ ะจะตัะณะธะฝะพะน. ะัะดัั ะปะธ ะะตัั ะะตะทะฝะพัะพะฒ, ะคะตะดั ะะพัะพั ะพะฒ, ะะฝะดัะตะน ะัะฑะพัะบะธะน, ะะธะทะฐ ะะตะนะฝะตะฝ, ะกะพะฝั ะธ ะะฐัะฐัะฐ ะะฐัะฐะนัะตะฒั ะฑะพัะพัััั ะทะฐ ัะฒะพะน ัะฐะนะพะฝ ะธ ะบะฐะบ ัะปะพะถะฐััั ะธั ะพัะฝะพัะตะฝะธั ั ะพะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธัะตะน, ัะตะน ะพัะตั ัะฒะฝะพ ะฝะต ะพัะบะฐะถะตััั ะพั ััะพะปั ะฒัะณะพะดะฝะพะณะพ ะฟะปะฐะฝะฐ? ะขะตะผ ะฒัะตะผะตะฝะตะผ ั ะะตัะธ ะะตะทะฝะพัะพะฒะฐ ัะผะธัะฐะตั ะพัะตั, ั ะบะพัะพััะผ ะพะฝ ะฟัะฐะบัะธัะตัะบะธ ะฝะต ะพะฑัะฐะปัั, ะธ ะพััะฐะฒะปัะตั ะตะผั ะฒ ะฝะฐัะปะตะดััะฒะพ ัะตะปะพะต ัะพััะพัะฝะธะต. ะ ะตะณะพ ะทะฐะฟะธัะฝะพะน ะบะฝะธะถะบะต ะะตัั ะฝะฐั ะพะดะธั ัะฐะธะฝััะฒะตะฝะฝัั ะทะฐะฟะธัะบั: ยซะะพะทะฒะพะฝะธัั ะะฐัะต ะจะตัะณะธะฝั!!!ยปโฆ

ะะฒัะพััย

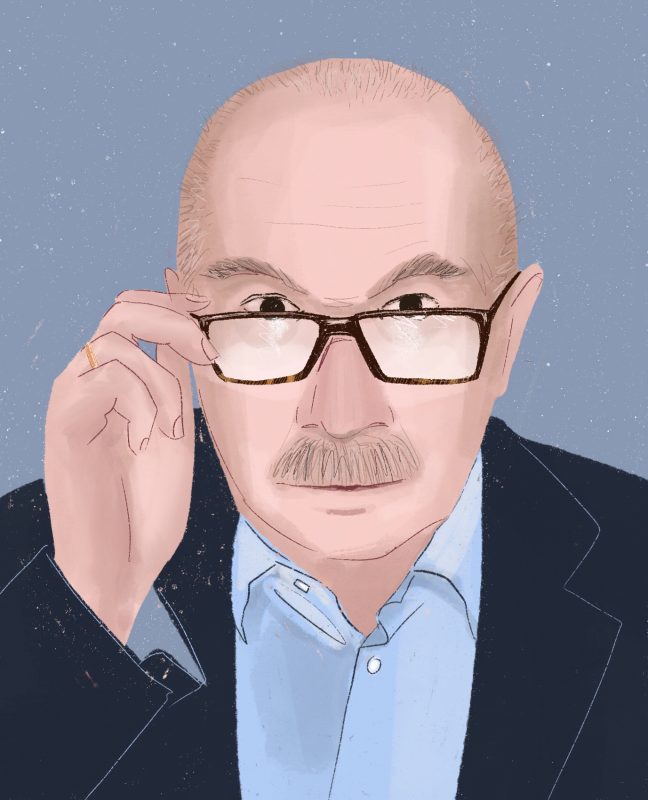

ะัะฐะณัะฝัะบะธะน

ะะฐะปััะตะฒ

ะกะปัะถะธัะตะปั

ะะตัะบะธะฝ

ะะฐัะตะฒัะบะฐั

ะกะฐะปัะฝะธะบะพะฒ

ะะตััะตัะธะฝะฐ

ะะพัะตะฒะฐ

ะคะตะดะตะฝะบะพ

ะกััะพะบะธะฝะฐ

ะัะบััะฝะตะฝะบะพ

ะะพัะบะพะฒ

ะัะธะณะพัะตะฝะบะพ

ะฅะฐะฝะพะฒ

ะกะพั

ะะปะฐะฒะฐ 1. ะะตะฝะธั ะัะฐะณัะฝัะบะธะน

— Well, my friend, all these guys, this so called opposition โ are totally dependent on the White House and the State Department. They pay them salary. As for this gentleman, whose name I donโt even want to say out loudโฆ This guy is a real rascal! He is hiding behind the children! He calls schoolchildren on the barricades![1]

ะขะฐะบ ะณะพะฒะพัะธะปะฐ ะฟััะฝะฐะดัะฐัะธะปะตัะฝัั ะะฝั ะจะตัะณะธะฝะฐ ัะฒะพะตะผั ะพะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธะบั ะะฐัะต ะกะตะปะตะทะฝะตะฒั, ััะฝั ะธะทะฒะตััะฝะพะณะพ ะฐะดะฒะพะบะฐัะฐ, ะบะพัะพััะน ะฟะตัะฒัะผ ะฟัะธัะตะป ะฝะฐ ะตะต ะฒะตัะตัะธะฝะบั. ะญัะพ ะฑัะป ััะฐะดะธัะธะพะฝะฝัะน, ัะถะต ัะตัะฒะตัััะน, ะธัะฝััะบะธะน ะฒะตัะตั ั ะะฝะธ. ะะพัะพะผั ััะพ ะฒ ะธัะปะต ะธ ะฐะฒะณัััะต ะฒัะต ัะฐะทัะตะทะถะฐะปะธัั ะบัะพ ะบัะดะฐ, ััะพะฑั ะฒัััะตัะธัััั ัะถะต ะฟะตัะฒะพะณะพ ัะตะฝััะฑัั.

ะะฝั ะณะพะฒะพัะธะปะฐ ัะตัะบะพ ะธ ัะฒะตัะตะฝะฝะพ, ัะฒะพะธะผ ะทะฒะพะฝะบะธะผ, ัััะพัะบั ััะตัะบััะธะผ ะณะพะปะพัะพะผ. ะะพะฒะพัะธะปะฐ ะบะฐะบ ะฟะพ ะฟะธัะฐะฝะพะผั, ะฑัะดัะพ ะฟะพ ัะตะปะตะฒะธะทะพัั, ะทะฐัะฐะฝะตะต ะฟะพะดะณะพัะพะฒะธะฒัะธัั, ะพัะฒะตัะฐะปะฐ ะฝะฐ ะฒะพะฟัะพั ะฒะตะดััะตะณะพ.

ะะพะฝััะฝะพ, ะฟะพัะตะผั ะพะฝะฐ ัะฐะบ ะณะพะฒะพัะธะปะฐ. ะะฝั ะฑัะปะฐ ะดะพัะตััั ะะฐะฒะปะฐ ะะธะบะพะปะฐะตะฒะธัะฐ ะจะตัะณะธะฝะฐ, ะบััะฟะฝะพะณะพ ะผะพัะบะพะฒัะบะพะณะพ โ ะฐ ัะฐะฝััะต ะฟะตัะตัะฑััะณัะบะพะณะพ โ ะดะตะฒะตะปะพะฟะตัะฐ, ัะพ ะตััั ัััะพะธัะตะปั ะฝะพะฒัั ะดะพะผะพะฒ, ัะพัะณะพะฒัั ัะตะฝััะพะฒ ะธ ัะตะปัั ะบะฒะฐััะฐะปะพะฒ.

ะะต ัะฐะบ ะดะฐะฒะฝะพ, ะตัะต ะปะตั ะฟััั ัะพะผั ะฝะฐะทะฐะด, ะะฐะฒะตะป ะะธะบะพะปะฐะตะฒะธั ะฑัะป ะฝะฐัััะพะตะฝ ะฒะฟะพะปะฝะต ะพะฟะฟะพะทะธัะธะพะฝะฝะพ. ะะต ะฟัะพััะพ ะฝะฐัััะพะตะฝ, ะฝะพ ะดะฐะถะต ะดะฐะฒะฐะป ะดะตะฝัะณะธ ะบะฐะบะพะน-ัะพ ะบัะพั ะพัะฝะพะน ะปะธะฑะตัะฐะปัะฝะพะน ะฟะฐััะธะธ ะฒ ะพะฑะผะตะฝ ะฝะฐ ะทะฒะฐะฝะธะต ะฟะพัะตัะฝะพะณะพ ัะพะฟัะตะดัะตะดะฐัะตะปั ะธ ะพะฑะตัะฐะฝะธะต, ยซะบะพะณะดะฐ ะพะฝะธ ะฟัะธะดัั ะบ ะฒะปะฐััะธยป, ะฟะพะปััะธัั ะผะธะฝะธััะตััะบะธะน ะฟะพัั. ะกะผะตั , ะดะฐ ะธ ัะพะปัะบะพ! ะะพ ััะพ ัะตะนัะฐั ะตะผั ะบะฐะทะฐะปะพัั ัะผะตัะฝะพ, ะฐ ัะพะณะดะฐ ะพะฝ, ะฑัะฒะฐะปะพ, ะฒััะฐะณะธะฒะฐะป ะฒะพ ะณะปะฐะฒะต ะบะพะปะพะฝะฝั ั ะฟะปะฐะบะฐัะธะบะพะผ ะธ ะฒ ะฟะธะบะตัะฐั ััะพัะป ะฒะผะตััะต ัะพ ัะฒะพะตะน ัะพะณะดะฐ ะตัะต ัะพะฒัะตะผ ัะฝะพะน, ะดะตัััะธะปะตัะฝะตะน ะะฝะตัะบะพะน. ะะณะพ ะปะธัะฝัะต ะพั ัะฐะฝะฝะธะบะธ ััะพัะปะธ ะฒ ััะพัะพะฝะบะต, ะฐ ัะพัะพะณัะฐัั ะธะทะพ ะฒัะตั ัะธะป ัะตะปะบะฐะปะธ ะบะฐะผะตัะฐะผะธ.

ะะฝั ะพะฑะพะถะฐะปะฐ ะฟะฐะฟั. ะ ััะพ ัะฐะท ัะธะปัะฝะตะต, ัะตะผ ะผะฐะผั. ะะฐะผะฐ ั ะฝะตะต ะฑัะปะฐ ะพัะตะฝั ะบัะฐัะธะฒะฐั, ะพัะตะฝั ะดะพะฑัะฐั ะธ ะปะฐัะบะพะฒะฐั, ะฒัะต ะฒัะตะผั ัะปัะฑะฐะปะฐัั, ัะผะพััะตะปะฐ ัะธัััะธะผะธ ะณะปะฐะทะฐะผะธ, ะฝะพ ั ะฝะตะน ะฑัะปะพ ะพัะตะฝั ัะบััะฝะพ.

ะะพั ัะพะณะดะฐ, ะปะตั ะฒ ะดะตัััั ะธะปะธ ะพะดะธะฝะฝะฐะดัะฐัั, ะะฝั ะฒะดััะณ ััะปััะฐะปะฐ, ะบะฐะบ ะดะพะผัะฐะฑะพัะฝะธัั ะพะฑััะถะดะฐัั ะตะต ะผะฐะผั. ยซะะฝะฐ ัะพะฒัะตะผ ะดััะพัะบะฐ, ััะพ ะปะธ?ยป โ ัะฟัะพัะธะปะฐ ะณะพัะฝะธัะฝะฐั. ยซะะฐ ะฝะตั, ะบะฐะบะฐั ะถะต ะพะฝะฐ ะดััะพัะบะฐ, โ ะพัะฒะตัะธะปะฐ ะฟะพะฒะฐัะธั ะฐ. โ ะัััะตะต ะพะฑัะฐะทะพะฒะฐะฝะธะต ะฒัะต-ัะฐะบะธโฆ ะัะฐัะฝัะน ะดะธะฟะปะพะผ, ะพะฝะฐ ั ะฒะฐะปะธะปะฐัั. ะะต ะดััะพัะบะฐ, ะฝะพ ัะฐะบะฐั ะฒััโฆ ะะฐะบะฐั-ัะพ ะฝะตะดะฐะปัะบะฐัยป. ะะฝั ะดะฐะถะต ะฝะต ะฒะพะทะผััะธะปะฐัั, ััะพ ะฟัะธัะปัะณะฐ ะฒ ัะฐะบะพะผ ัะพะฝะต ะณะพะฒะพัะธั ะพ ั ะพะทัะนะบะต ะดะพะผะฐ. ะะน ะฟะพะบะฐะทะฐะปะพัั, ััะพ ััะพ ัะปะพะฒะพ ะพัะตะฝั ะฟะพะดั ะพะดะธั, ััะพ ะพะฝะพ ะบะฐะบ ัะฐะท ะฟัะพ ะผะฐะผั. ะะตัะตัะพะผ ะพะฝะฐ ัะฟัะพัะธะปะฐ ะฟะฐะฟั: ยซะ ะฟัะฐะฒะดะฐ, ั ะฝะฐั ะผะฐะผะฐ ะบะฐะบะฐั-ัะพ ะฝะตะดะฐะปัะบะฐั?ยป ะะฐะฟะฐ ัะดะฒะธะฝัะป ะฑัะพะฒะธ ะธ ะฒัะพะดะต ะฑั ัััะพะณะพ, ะฝะพ ะฝะฐ ัะฐะผะพะผ ะดะตะปะต ะพัะตะฝั ัะฟะพะบะพะนะฝะพ ัะบะฐะทะฐะป: ยซะะตะปัะทั ัะฐะบ ะณะพะฒะพัะธัั ะฟัะพ ะผะฐะผั! ะะฝะฐ ัะตะฑั ัะพะดะธะปะฐ! ะะฝะฐ ัะตะฑั, ะธะทะฒะธะฝะธ ะทะฐ ะฒััะฐะถะตะฝะธะต, ะณััะดัั ะบะพัะผะธะปะฐ! ะะฝะฐ ัะตะฑั ะปัะฑะธั!ยป โ ะธ ั ะปะพะฟะฝัะป ะปะฐะดะพะฝัั ะฟะพ ััะพะปั, ะฝะพ ะบะฐะบ-ัะพ ะฑะตะท ะฒััะฐะถะตะฝะธั ั ะปะพะฟะฝัะป, ะธ ะะฝั ะฟะพะฝัะปะฐ โ ะฒัั ัะฐะบ ะธ ะตััั. ะะฐะผะฐ ัะตะปัะผะธ ะดะฝัะผะธ ะทะฐะฝะธะผะฐะปะฐัั ัะพะฑะพะน, ะฒัะต ะฒัะตะผั ั ะพะดะธะปะฐ ัะพ ะฝะฐ ัะตะฝะฝะธั, ัะพ ะฒ ะฑะฐััะตะนะฝ, ัะพ ะฝะฐ ะผะฐััะฐะถ. ะะพะฝะตัะฝะพ, ะพะฝะฐ ะปัะฑะธะปะฐ ะดะพัะบั, ะฒัะตะณะดะฐ ะณะปะฐะดะธะปะฐ ะตะต ะฟะพ ะณะพะปะพะฒะบะต, ะฝะพ ะดะพัะบะต ะฑัะปะพ ั ะฝะตะน ะฝะตะธะฝัะตัะตัะฝะพ, ะธ ะผะฐะผะฐ ััะพ ััะฒััะฒะพะฒะฐะปะฐ. ะะฐะฒะตัะฝะพะต, ะพะฑะธะถะฐะปะฐัั ะฝะตะผะฝะพะถะบะพ, ะฝะพ ะฝะต ะฝะฐะฒัะทัะฒะฐะปะฐัั ะธ ะฒัะต ัะฐัะต ัะตะทะถะฐะปะฐ ัะพ ะฟะปะฐะฒะฐัั ะฒ ะผะพัะต, ัะพ ะบะฐัะฐัััั ะฝะฐ ะณะพัะฝัั ะปัะถะฐั .

ะ ะฟะฐะฟะฐ! ะะฐะฟะฐ โ ัะพะฒัะตะผ ะดััะณะพะต ะดะตะปะพ. ะะพััะธ ะบะฐะถะดัะน ะฒะตัะตั ะพะฝ ััะฐะถะธะฒะฐะป ะะฝะตัะบั ะฒ ะบัะตัะปะพ ะธ ะฝะต ะผะตะฝััะต ัะฐัะฐ ะพะฝะธ ะฑะพะปัะฐะปะธ โ ะพะฑะพ ะฒัะตะผ ะธ ะพัะพะฑะตะฝะฝะพ ะพ ะฟะพะปะธัะธะบะต. ะะฐะฒะตะป ะะธะบะพะปะฐะตะฒะธั ะพะฑัััะฝัะป ะดะตัััะธะปะตัะฝะตะน ะดะพัะตัะธ, ััะพ ัะฐะบะพะต ะ ะพััะธั, ะฟะพะปะธัะธะบะฐ, ะดะตะผะพะบัะฐัะธั ะธ ะฒัะต ัะฐะบะพะต. ะะต ัะบััะฒะฐะป ะฟัะฐะฒะดั ะพ ัะฐะบะธั ะฒะตัะฐั , ะบะฐะบ ะบะพัััะฟัะธั, ะฝะฐะฟัะธะผะตั. ะะฝ ะณะพะฒะพัะธะป ะพัะตะฝั ะฟัะพััะพ, ะผัะณะบะพ ะธ ัะฑะตะดะธัะตะปัะฝะพ. ะ ะดะฐะถะต ะฑัะฐะป ั ัะพะฑะพะน ะฝะฐ ะดะตะผะพะฝัััะฐัะธะธ! ะะน ะฝัะฐะฒะธะปะพัั ะฑััั ัะผะตะปะพะน ะธ ะฝะตะทะฐะฒะธัะธะผะพะน, ะพัะพะฑะตะฝะฝะพ ะบะพะณะดะฐ ััะดะพะผ ัะธะปัะฝัะน ะฟะฐะฟะฐ ะธ ะดะฒะฐ ะตะณะพ ะพั ัะฐะฝะฝะธะบะฐ.

ะ ะฒะดััะณ ะฟะฐะฟะฐ ัะฐะบ ะถะต ะผัะณะบะพ ะธ ัะฑะตะดะธัะตะปัะฝะพ ัะบะฐะทะฐะป ะตะน, ััะพ ะฒัะต. ะะพะธะณัะฐะปะธ, ะธ ะฑัะดะตั. ะฅะฒะฐัะธั ะณะปัะฟะพะน ะฑะพะปัะพะฒะฝะธ ะธ ะฑะตะณะพัะฝะธ. ะะพัะพะผั ััะพ ะฒัั ััะฐ ััะตัะฝั ั ะฟะปะฐะบะฐัะธะบะฐะผะธ ะธ ะฑะพะปัะพะฒะฝั ะพ ะบะพัััะฟัะธะธ ะผะพะณัั ะฟะพะผะตัะฐัั ะตะผั ัะดะตะปะฐัั ะดะตะปะพ ะพะณัะพะผะฝะพะน ะฒะฐะถะฝะพััะธ, ะดะตะปะพ ะฒัะตะน ะตะณะพ ะถะธะทะฝะธ. ะะตะดั ะพะฝ ัััะพะธัะตะปั ะฟะพ ะฟัะธะทะฒะฐะฝะธั. ะะฝ ั ัะฝะพััะธ ะผะตััะฐะป ะฟะพัััะพะธัั ััะพ-ัะพ ะณัะฐะฝะดะธะพะทะฝะพะต, ะฝะตะฑัะฒะฐะปะพะณะพ ัะฐะทะผะฐั ะฐ ะธ ะผะพัะธ. ะกัะฟะตััะพะพััะถะตะฝะธะต! ะ ะฒะพั ะฝะตะดะฐะฒะฝะพ ะพะฝ ะฝะฐัะฐะป ะฟะพ-ะฝะฐััะพััะตะผั ะบััะฟะฝัะน ะฟัะพะตะบั. ะะณะพ ัะธัะผะฐ ะฟะพะปััะธะปะฐ, ะฝะฐะบะพะฝะตั, ัะฐะทัะตัะตะฝะธะต ะฝะฐ ัััะพะธัะตะปัััะฒะพ ะพะณัะพะผะฝะพะณะพ ะบะพะผะฟะปะตะบัะฐ, ั ะฑะธะทะฝะตั-ัะตะฝััะฐะผะธ ะธ ะพัะธัะฐะผะธ, ะฐะฟะฐััะฐะผะตะฝัะฐะผะธ, ะผะฐะณะฐะทะธะฝะฐะผะธ, ัะตััะพัะฐะฝะฐะผะธ, ะบะธะฝะพัะตะฐััะฐะผะธ ะธ ะฝะฐััะพััะธะผ ัะตะฐััะพะผ ัะพะถะต, ะธ ะดะฐะถะต ั ะฒัััะฐะฒะพัะฝัะผ ะทะฐะปะพะผ, ั ะณะฐะปะตัะตะตะน ัะพะฒัะตะผะตะฝะฝะพะณะพ ะธัะบััััะฒะฐ, ะฝะต ะณะพะฒะพัั ัะถะต ะพ ัะฐะทะฝัั ัะธัะฝะตัะฐั , ะฑะฐััะตะนะฝะฐั ะธ ะบะฐัะบะฐั . ะก ะฟะพะดะทะตะผะฝัะผะธ ะฟะฐัะบะธะฝะณะฐะผะธ ะธ ัะตะฝะฝะธัะฝัะผะธ ะบะพััะฐะผะธ ะฝะฐ ะบัััะต.

ยซะัะต ัะพะณะปะฐัะพะฒะฐะฝะพ ะฝะฐ ัะฐะผะพะผ ะฒะตัั ั, โ ัะบะฐะทะฐะป ะพะฝ ัะฒะพะตะน ะฝะต ะฟะพ ะณะพะดะฐะผ ัะผะฝะพะน ะดะพัะตัะธ ะธ ะดะพะฑะฐะฒะธะป, โ ัะฐะบ ััะพ ัะตะฟะตัั ะผั ะฝะฐะบัะตะฟะบะพ ั ะฝะธะผะธยป, โ ะธ ะฟะพะบะฐะทะฐะป ะฟะฐะปััะตะผ ะฒ ะพะบะฝะพ, ะณะดะต ะฟะพ ะฝะตะฑั ะปะตัะตะปะธ ะฒะตัะตัะฝะธะต ะพะฑะปะฐะบะฐ, ะฐ ะทะฐ ะณะพััะธะฝะธัะตะน ยซะะฐะปััะณ-ะะตะผะฟะธะฝัะบะธยป ะฒะธะดะฝะตะปัั ะัะตะผะปั. ะะฝะธ ะถะธะปะธ ะฒ ะะฐะผะพัะบะฒะพัะตััะต.

ะะฝะตัะบะต ะฟะพะฝัะฐะฒะธะปะพัั, ััะพ ะพะฝ ัะบะฐะทะฐะป ยซะผัยป, ะฐ ะฝะต ยซัยป. ะญัะพ ะฑัะปะพ ะพัะตะฝั ะปะตััะฝะพ. ะงัะพ ะพะฝะฐ ะฝะต ะฟัะพััะพ ะดะตะฒะพัะบะฐ-ะดะพัะบะฐ ะธะท ะฒะฐะถะฝะพะน ัะตะผัะธ, ะฐ ัะฐััั ะบะฐะบะพะณะพ-ัะพ ะฑะพะปััะพะณะพ ะธ ัะธะปัะฝะพะณะพ ยซะผัยป, ะบะพัะพัะพะต ะดะพะฟััะตะฝะพ ยซะฝะฐ ัะฐะผัะน ะฒะตัั ยป. ะะพ ะพะฝะฐ ะฒัะต-ัะฐะบะธ ะทะฐะดัะผะฐะปะฐัั ะธ ัะฟัะพัะธะปะฐ, ะบะฐะบ ะฝะฐััะตั ะบะพัััะฟัะธะธ ะธ ะดะตะผะพะบัะฐัะธะธ. ะขะพ ะตััั ะฝะฐััะตั ัะพะณะพ, ะพ ัะตะผ ะพะฝะธ ัะฐะบ ะธะฝัะตัะตัะฝะพ ัะฐะทะณะพะฒะฐัะธะฒะฐะปะธ ะฟะพ ะฒะตัะตัะฐะผ.

ะะฐะฟะฐ ัะปัะฑะฝัะปัั ะธ ัะบะฐะทะฐะป: ยซะขั ะฒะตะดั ะดะพะฑัะฐั ะธ ะฑะปะฐะณะพัะพะดะฝะฐั, ะฟัะฐะฒะดะฐ? ะขั ะทะฝะฐะตัั, ััะพ ะตััั ะปัะดะธ, ะบะพัะพััะผ ะฟะปะพั ะพ ะถะธะฒะตััั. ะ ัั ั ะพัะตัั ะธะผ ะฟะพะผะพัั, ะดะฐ?ยป ยซะะฐยป, โ ะบะธะฒะฝัะปะฐ ะะฝะตัะบะฐ. ยซะขะฐะบ ะฒะพั, โ ะฟัะพะดะพะปะถะธะป ะฟะฐะฟะฐ. โ ะะพัะปะต ัะพะณะพ, ะบะฐะบ ั ัะดะตะปะฐั ัะฒะพะน ะะพะปััะพะน ะัะพะตะบั, ั ะผะตะฝั ะฑัะดะตั ะผะฝะพะณะพ ะดะตะฝะตะณ. ะัะตะฝั ะผะฝะพะณะพ. ะะฝะต ะฝะต ะฝัะถะฝั ะทะพะปะพััะต ัะฝะธัะฐะทั. ะฏ ัะผะพะณั ะฟะพะผะพะณะฐัั ะปัะดัะผ. ะะต ะฒะพะพะฑัะต, โ ะพะฝ ัะบะพััะธะป ัะพะถั ะธ ะฝะฐัะธัะพะฒะฐะป ะฟะฐะปััะฐะผะธ ะฒ ะฒะพะทะดัั ะต ะธะทะดะตะฒะฐัะตะปััะบัั ะทะฐะณะพะณัะปะธะฝั, โ ะฝะต ะฒะพั ััะฐะบ ะฒะพะพะฑัะต, ะฒ ัะฒะตัะปะพะผ ะฑัะดััะตะผ, ะบะฐะบ ะผั ั ัะพะฑะพะน ะบะพะณะดะฐ-ัะพ ะฝะฐ ะดะตะผะพะฝัััะฐัะธั ั ะพะดะธะปะธ, ะฐ ะฒะฟะพะปะฝะต ะบะพะฝะบัะตัะฝะพ. ะ ะตะฐะปัะฝะพ! ะะตะดะฝัะผ ัััะดะตะฝัะฐะผ โ ััะธะฟะตะฝะดะธะธ. ะะดะธะฝะพะบะธะผ ััะฐัะธะบะฐะผ โ ะพะฟะปะฐัะธัั ะปะตัะตะฝะธะต. ะะตะทะดะพะผะฝัะผ โ ะดะฐัั ะฝะพัะปะตะณ ะธ ัะถะธะฝ. ะะพะฝัะปะฐ? ะัะปะธ ะทะฐั ะพัะตัั, ั ะธ ัะตะฑะต ะฑัะดั ะดะฐะฒะฐัั ะดะตะฝัะณะธ, ััะพะฑ ัั ะผะพะณะปะฐ ะปะธัะฝะพ ะฟะพะผะพะณะฐัั ะปัะดัะผ. ะ ะตะฐะปัะฝะพ ะธ ะฟัะธัะตะปัะฝะพ. ะะพั ั ะฒะฐั ะฒ ัะบะพะปะต, ะฝะฐะฒะตัะฝะพะต, ัะพะถะต ะตัััโฆ ะฝั, ัะตะฑััะฐ, ะบะพัะพััะต ะฒ ัะตะผ-ัะพ ะฝัะถะดะฐัััั? ะะตะดั ะฝะต ะฒัะต ะถะต ัะฐะบะธะต ะฑะพะณะฐััะต, ะบะฐะบ ััโฆ ะขะพ ะตััั ะบะฐะบ ะผั, ะบะฐะบ ะฝะฐัะฐ ัะตะผัั. ะัะปะธ ะฝะฐะดะพ, ัั ัะผะพะถะตัั ะธะผ ะฟะพะผะพะณะฐัั. ะขะพะปัะบะพ ะฟัะธะดัะผะฐะน, ััะพะฑ ััะพ ะฑัะปะพ ะฝะต ะพะฑะธะดะฝะพ. ะขะฐะบัะธัะฝะพ. ะงัะพะฑ ะพะฝะธ ะดะฐะถะต ะฝะต ะดะพะณะฐะดะฐะปะธััโฆยป

ะะฝั ะทะฐะดัะผะฐะปะฐัั. ะะพะฝะตัะฝะพ, ั ะพัะพัะพ ะฑั ะฒะพั ะฒะทััั ะธ ะบะพะผั-ัะพ ะฒะพั ััะฐะบ ัะฐะบัะธัะฝะพ ะธ ะฝะตะพะฑะธะดะฝะพ ะฟะพะผะพัั. ะขะตะผ ะฑะพะปะตะต ััะพ ะฒ ะบะปะฐััะต ะฑัะปะธ ะพัะตะฝั ั ะพัะพัะธะต, ะฝะพ ัะบัะพะผะฝัะต ัะตะฑััะฐ. ะะฐะฟัะธะผะตั, ะดะฒะพััะพะดะฝัะต ัะตัััั ะะฐัะฐัะฐ ะธ ะกะพะฝั ะะฐัะฐะนัะตะฒั. ะะพัะบะธ ะดะฒัั ะธะทะฒะตััะฝัั ะฑัะฐััะตะฒ-ะฐััะธััะพะฒ. ะะฐัะฐัะธะฝ ะฟะฐะฟะฐ ะฑัะป ะฝะต ัะฐะบะพะน ะทะฝะฐะผะตะฝะธััะน, ะบะฐะบ ะกะพะฝะธะฝ, ะฝะพ ะกะพะฝะธะฝ ะฟะฐะฟะฐ ัะถะต ัะผะตั, ัะฐะบ ััะพ ั ะฝะธั ัะตะฟะตัั ะฒัั ะฟะพัะพะฒะฝั. ะัะต โ ะทะปะพะน, ะฝะพ ะบะปะฐััะฝัะน ะคะตะดั ะะพัะพั ะพะฒ. ะ ะตะณะพ ะปัััะธะน ะดััะณ ะะตัั ะะตะทะฝะพัะพะฒ. ะกะผะตัะฝะฐั ัะฐะผะธะปะธั, ะธ ัะฐะผ ะพะฝ ะบััะฝะพััะน, ะพัะบะฐัััะน, ะฝะตะปะพะฒะบะธะน ะธ ัะผะตัะฝะพะน. ะะพะฒะพัะธะปะธ, ััะพ ะพะฝ ะดะฐะปัะฝะธะน ัะพะดััะฒะตะฝะฝะธะบ ะบะฐะบะพะณะพ-ัะพ ะพะปะธะณะฐัั ะฐ โ ะฝะต ะฟัะพััะพ ะผะธะปะปะธะพะฝะตัะฐ, ะฐ ะฝะฐััะพััะตะณะพ ะบัััะพะณะพ ะพะปะธะณะฐัั ะฐ ะฒ ะฟะพะปะฝะพะผ ัะผััะปะต ัะปะพะฒะฐ, ะบะพัะพััะน ะฟะพะดะฝัะปัั ะตัะต ะฒ ะดะตะฒัะฝะพัััะต. ะ ะผะพะถะตั ะฑััั, ะพะดะฝะพัะฐะผะธะปะตัโฆ ะัะต ะผะพะถะตั ะฑััั. ะะพ ะทะฐ ะฝะตะณะพ ะบัะพ-ัะพ ะฟะปะฐัะธะป, ะฝะฐะฒะตัะฝะพะต. ะะปะธ ะบัะพ-ัะพ ะทะฒะพะฝะธะป ะดะธัะตะบัะพัั. ะะฝั ะฟัะตะบัะฐัะฝะพ ะทะฝะฐะปะฐ, ััะพ ะฟัะพััะพ ัะฐะบ ะฒ ะธั ัะบะพะปั ะฝะต ะฟะพะฟะฐะดะฐัั. ะะพ ั ะะตัะธ ะบะฝะพะฟะพัะฝัะน ะผะพะฑะธะปัะฝะธะบ ะธ ะฟัะพัะปะพะณะพะดะฝะธะต ะบะพะฝะฒะตััั, ะฐ ะทะธะผะพะน โ ัะธะผะฑะตัั ัะพ ัะฑะธััะผะธ ะฝะพัะฐะผะธ.

ยซะขะตะฑะต ะฒัะต ััะฝะพ?ยป โ ะฟะฐะฟะฐ ะฟะตัะตะฑะธะป ะตะต ะผััะปะธ.

ะะฝะต ะฒัะต ััะฐะปะพ ััะฝะพ. ะะต ััะฐะทั, ะดะฝั ัะตัะตะท ััะธ. ะะพ โ ะฝะฐะบัะตะฟะบะพ.

ะะพััะพะผั ะพะฝะฐ ัะฐะบ ัััะพะณะพ ัะตะฐะณะธัะพะฒะฐะปะฐ ะฝะฐ ะพะฟะฟะพะทะธัะธะพะฝะฝัะต ัะฐะทะณะพะฒะพััะธะบะธ ะะฐัะธ ะกะตะปะตะทะฝะตะฒะฐ. ะัะพะฑะตะฝะฝะพ ะฟัะพ ััะพะณะพ ัะธะฟะฐ, ะบะพัะพััะน ะผััะธั ะฒะพะดั!

— He puts children in terrible danger![2] โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะพะฝะฐ ะธ ะฝะตะณัะพะผะบะพ ั ะปะพะฟะฝัะปะฐ ะปะฐะดะพะฝัั ะฟะพ ััะพะปั, ะบะฐะบ ะฟะฐะฟะฐ.

ะะพ ะะฐัั ะฟะพะถะฐะป ะฟะปะตัะฐะผะธ ะธ ะทะฐัะผะตัะปัั.

— Why children? โ ะะพะทัะฐะทะธะป ะพะฝ. โ They are grown up enough. They already have passports, they can choose and decide for themselves. Do you have a passport? Yes. You are already fifteen years old, arenโt you? Do you still consider yourself a child?[3]

ะะฝั ะฟะพะบัะฐัะฝะตะปะฐ ะธ ัะผััะธะปะฐัั.

ะะฐัั โ ะบะพะฝะตัะฝะพ ะถะต, ัะปััะฐะนะฝะพ! โ ะฟะพะฟะฐะป ะฒ ัะฐะผะพะต ะฑะพะปัะฝะพะต ะผะตััะพ.

ะะพะณะดะฐ ะะฝะต ะฑัะปะพ ะฒะพัะตะผั ะปะตั, ะพะฝะฐ ะทะฐะฑะพะปะตะปะฐ ะบะฐะบะพะน-ัะพ ัะตะดะบะพะน ะธ ะพะฟะฐัะฝะพะน ะฑะพะปะตะทะฝัั ะฟะพะทะฒะพะฝะพัะฝะธะบะฐ. ะะฐะฒะตะป ะะธะบะพะปะฐะตะฒะธั ะฑัะป ะพัะตะฝั ะฑะพะณะฐั ะธ ะผะพะณ ะตะต ะพัะฟัะฐะฒะธัั ะฒ ะปัะฑัั ัะฐะผัั ัะพะฒัะตะผะตะฝะฝัั ะบะปะธะฝะธะบั ะะฒัะพะฟั ะธ ะะผะตัะธะบะธ. ะะปะธ, ะบ ะฟัะธะผะตัั, ะฒ ะะธัะฐะน, ะณะดะต ะตะต ะพะฑะตัะฐะปะธ ะฟะพััะฐะฒะธัั ะฝะฐ ะฝะพะณะธ ะฑัะบะฒะฐะปัะฝะพ ะทะฐ ะดะฒะฐ ะปะตัะฝะธั ะผะตัััะฐ. ะะพ ะดะตะปะพ ะฒ ัะพะผ, ััะพ ัะฐะผ ะะฐะฒะตะป ะะธะบะพะปะฐะตะฒะธั ะฒ ะดะตัััะฒะต, ัะพะฒะฝะพ ะฒ ัะพะผ ัะฐะผะพะผ ะฒะพะทัะฐััะต, ะฟะตัะตะฑะพะปะตะป ัะพะน ะถะต ัะฐะผะพะน ะฑะพะปะตะทะฝัั. ะ ะปะตัะธะปะธ ะตะณะพ ัะพะณะดะฐ ะฟะพ ััะฐัะธะฝะบะต: ะฟะพััะธ ะดะฒะฐ ะณะพะดะฐ ะพะฝ ะฟัะพะปะตะถะฐะป ะฝะตะฟะพะดะฒะธะถะฝะพ ะฒ ะณะธะฟัะพะฒะพะผ ะฟะฐะฝัะธัะต ะฒ ะดะตััะบะพะผ ัะฐะฝะฐัะพัะธะธ ะะฝะฐะฟั. ะะพ ั ัะตั ะฟะพั ะธ ะดัะผะฐัั ะทะฐะฑัะป ะพะฑ ััะพะผ ะฝะตััะฐัััะต, ะฐ ะฟะพัะพะผั ัะตัะธะป, ััะพ ะดะพัั ัะฒะพั ะปัะฑะธะผัั ะฑัะดะตั ะปะตัะธัั ัะพัะฝะพ ัะฐะบ ะถะต, ะฝะฐะดะตะถะฝัะผ ะดะตะดะพะฒัะบะธะผ ัะฟะพัะพะฑะพะผ, ัะพะปัะบะพ ะฝะต ะฒ ะะฝะฐะฟะต, ะฐ ะฒ ะจะฒะตะนัะฐัะธะธ, ะฒ ะณะพัะฝะพะผ ัะฐะฝะฐัะพัะธะธ. ะกะบะฐะทะฐะฝะพ โ ัะดะตะปะฐะฝะพ. ะ ะดะตัััะธ ั ะฟะพะปะพะฒะธะฝะพะน ะณะพะดะฐะผ ะะฝะตัะบะฐ ะฑัะปะฐ ัะพะฒัะตะผ ะทะดะพัะพะฒะฐ, ะฝะพ ะฒ ัะบะพะปั ะธะดัะธ ะฝะฐะพััะตะท ะพัะบะฐะทะฐะปะฐัั: ะบะฐะบ ะถะต ััะพ ั ะฟัะธะดั ะฒะพ ะฒัะพัะพะน ะบะปะฐัั, ััะดะฐะปะฐ ะพะฝะฐ ะณะพััะบะพ ะธ ะฑะตะทััะตัะฝะพ, ะตัะปะธ ะฑัะดั ะฝะฐ ะดะฒะฐ ะณะพะดะฐ ะฒัะตั ััะฐััะต? ะขัั ะฝะฐะดะพ ะพะฑัััะฝะธัั, ััะพ ั ัะบััะตัะฝะฐัะพะผ ั ะฝะธั ะฝะต ะฟะพะปััะธะปะพัั: ััะตะดะธ ััััะบะธั ััะธัะตะปะตะน ะฝะต ะฝะฐัะปะพัั ะพั ะพัะฝะธะบะพะฒ ะตะทะดะธัั ะบ ะะฝะตัะบะต ะฒ ะจะฒะตะนัะฐัะธั, ะดะฐะถะต ะทะฐ ะดะตะฝัะณะธ ะะฐะฒะปะฐ ะะธะบะพะปะฐะตะฒะธัะฐ. ะะฐ ะธ ัะฐะผะฐ ะะฝะตัะบะฐ ะฝะต ะพัะตะฝั ะปัะฑะธะปะฐ ะปะธััะฐัั ััะตะฑะฝะธะบะธ. ะะน ะฑะพะปััะต ะฝัะฐะฒะธะปะพัั ัะผะพััะตัั ะฒ ะพะบะฝะพ, ัะปััะฐัั ะผัะทัะบั ะธ ัะฐะทะผััะปััั.

ะงัะพ ะฑัะปะพ ะดะตะปะฐัั? ะะฐะฒะตะป ะะธะบะพะปะฐะตะฒะธั ะฟะพัััะฟะธะป ะฟัะพััะพ ะธ ัะตัะธัะตะปัะฝะพ, ะบะฐะบ ะพะฝ ะฟะพัััะฟะฐะป ะฒัะตะณะดะฐ. ะะฝ ะฟะตัะตะดะตะปะฐะป ะฒัะต ะดะพะบัะผะตะฝัั ัะฒะพะตะน ะดะพัะตัะธ, ัะดะตะปะฐะป ะตะต ะฝะฐ ะดะฒะฐ ะณะพะดะฐ ะผะพะปะพะถะต ะธ ะฟะตัะตะตั ะฐะป ั ัะตะผัะตะน ะธะท ะะตัะตัะฑััะณะฐ ะฒ ะะพัะบะฒั. ะขะฐะบ ััะพ ะะฝะตัะบะฐ ะฟะพัะปะฐ ะฒะพ ะฒัะพัะพะน ะบะปะฐัั ัะฐะผะพะน ะปัััะตะน ะผะพัะบะพะฒัะบะพะน ัะบะพะปั ะฒ ัะพะผ ะถะต ัะฐะผะพะผ ะฒะพััะผะธะปะตัะฝะตะผ ะฒะพะทัะฐััะต. ะะฝะฐ ะดะฐะถะต ะฝะฐััะธะปะฐัั ััะฒััะฒะพะฒะฐัั ัะตะฑั ะฝะฐ ััะธ ะผะธะฝัั ะดะฒะฐ ะณะพะดะฐ. ะะตัะฒะพะต ะฒัะตะผั ะตะน ััะพ ะฑัะปะพ ะฝะตัััะดะฝะพ โ ะพะฝะฐ ัะฐะผะฐ ัะตะฑะต ะพะฑัััะฝัะปะฐ, ััะพ ะฒัะตะผั, ะฟัะพะฒะตะดัะฝะฝะพะต ะฒ ัะฐะฝะฐัะพัะธะธ, ะบะฐะบ ะฑัะดัะพ ะฑั ะฝะต ััะธัะฐะตััั. ะ ัะตัััะฝะฐะดัะฐัั ะปะตั ะพะฝะฐ ะปะตะณะบะพ ััะฒััะฒะพะฒะฐะปะฐ ัะตะฑั ะดะฒะตะฝะฐะดัะฐัะธะปะตัะฝะตะน, ะฒ ะฟััะฝะฐะดัะฐัั โ ะฑะพะปะตะต ะธะปะธ ะผะตะฝะตะต ะผะพะณะปะฐ ัะพะณะปะฐัะธัััั ะฝะฐ ััะธะฝะฐะดัะฐัั, ะฝะพ ะฒ ะฟะพััะธ ะฒะทัะพัะปัะต ัะตะผะฝะฐะดัะฐัั ะฑััั ะฟััะฝะฐะดัะฐัะธะปะตัะฝะตะน ะดะตะฒะพัะบะพะน ะพะบะฐะทะฐะปะพัั ัะถะต ัะพะฒัะตะผ ะฝะตะฟัะพััะพ. ะฅะพัั ะพะฝะฐ ะฑัะปะฐ ะผะฐะปะตะฝัะบะฐั, ัะพะฝะตะฝัะบะฐั, ั ััะฟะบะฐั, ัะพะฒัะตะผ ะฝะต ะฟะพั ะพะถะฐั ะฝะฐ ัะฒะพะธั ัะพัะปัั ะพะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธั.

ะขะตะผ ะฑะพะปะตะต ััะพ ะะฐัั ะตะน ะพัะตะฝั ะฝัะฐะฒะธะปัั, ะธ ะฑัะปะพ ัััะฐัะฝะพ ะฟัะตะดะฟะพะปะพะถะธัั, ััะพ ะพะฝ ัะทะฝะฐะตั ะฒัั ะฟัะฐะฒะดั. ะัะพะฑะตะฝะฝะพ ัะตะนัะฐั. ะะพั ะณะพะดะฐ ัะตัะตะท ะดะฒะฐ, ะบะพะณะดะฐ ะตะผั ัะฐะผะพะผั ะฑัะดะตั ัะตะผะฝะฐะดัะฐัั, ะตะผั, ะฝะฐะฒะตัะฝะพะต, ะดะฐะถะต ะฟะพะฝัะฐะฒะธััั ะดััะถะฑะฐ ั ะดะตะฒััะบะพะน ะฝะตะผะฝะพะณะพ ััะฐััะต, ะฐ ะทะฝะฐัะธั โ ัะผะฝะตะต, ะพะฟััะฝะตะต ะธ ะฒะพะพะฑัะต ะฒะทัะพัะปะตะต. ะ ะฟะพะบะฐ โ ััั!

ะะพััะพะผั ะะฝั ะพัะฒะตัะธะปะฐ ัะปะตะณะบะฐ ะฝะตะฒะฟะพะฟะฐะด:

— Hush! What do you mean? Here I am, in full view. Everyone knows me, I have no secrets. But he? He is a scoundrel. Not only a political criminal, but also an ordinary thief! Public enemy and the puppet of the West[4].

ะกะบะฐะทะฐะปะฐ, ะบะฐะบ ะฟัะธะณะพะฒะพั ะพะณะปะฐัะธะปะฐ.

— What a virulent assail[5], โ ะฒะทะดะพั ะฝัะป ะะฐัั.

ะะฝ ัะผะตะป ะณะพะฒะพัะธัั ะฝะฐ ัะพะผ ะธะทััะบะฐะฝะฝะพะผ, ัััะพัะบั ััะฐัะพะผะพะดะฝะพะผ ะฐะฝะณะปะธะนัะบะพะผ ัะทัะบะต, ะบะพัะพัะพะผั ััะธะปะธ ะฒ ะณะธะผะฝะฐะทะธะธ ะธะผะตะฝะธ ะะตัะฝะฐัะดะฐ ะจะพั. ะะธะผะฝะฐะทะธั โ 12, ยซะดะฒะตะฝะฐัะบะฐยป, ะบะฐะบ ะทะฒะฐะปะธ ะตะต ัะตะฑััะฐ ะฝะต ัะพะปัะบะพ ะฒ ัะฐะผะพะน ัะบะพะปะต, ะฝะพ ะธ ะฟะพ ะฒัะตะน ะะพัะบะฒะต. ะญัะพ ะฑัะปะฐ ะพะดะฝะฐ ะธะท ะฟะตัะฒัั ะธ ะปัััะธั ยซะฐะฝะณะปะธะนัะบะธั ยป ัะบะพะป ะณะพัะพะดะฐ. ะ ะฐัะฟะพะปะฐะณะฐะปะฐัั ะพะฝะฐ ะฒ ััะฐัะพะผ ะทะดะฐะฝะธะธ ะฒ ะะฐะปะพะผ ะขัะพัะธะผะพะฒัะบะพะผ ะฟะตัะตัะปะบะต, ะฒ ะฑะปะธะถะฝะตะผ ะะฐะผะพัะบะฒะพัะตััะต. ะััะพัะธั ะตะต ะฑัะปะฐ ะพัะพะฑะพะน ะณะพัะดะพัััั ััะธัะตะปะตะน ะธ ัะตะฑัั. ะะพะณะดะฐ-ัะพ, ัััั ะปะธ ะฝะต ะฟะพะปัะพัะฐััะฐ ะปะตั ะฝะฐะทะฐะด, ัะฐะผ ะฑัะปะพ ะะผะฟะตัะฐัะพััะบะพะต ะทะตะผะปะตะผะตัะฝะพะต ััะธะปะธัะต, ะฟะพัะพะผ โ ะทะฝะฐะผะตะฝะธัะฐั ัะฐััะฝะฐั ะณะธะผะฝะฐะทะธั ะัะตะนัะผะฐะฝะฐ, ะฟะพัะพะผ โ ัะพะฒะตััะบะฐั ัััะดะพะฒะฐั ัะบะพะปะฐ โ 12, ะบะพัะพัะพะน ะฒ 1931 ะณะพะดั ะฟัะธัะฒะพะธะปะธ ะธะผั ะะตัะฝะฐัะดะฐ ะจะพั ะฟะพัะปะต ะฒะธะทะธัะฐ ะทะฝะฐะผะตะฝะธัะพะณะพ ะธัะปะฐะฝะดัะฐ ะฒ ะกะกะกะ . ะะพัะพะผั ััะพ ะพะฝ ะฟะพะฑัะฒะฐะป ะธะผะตะฝะฝะพ ะฒ ััะพะน ัะบะพะปะต ะธ ะพััะฐะฒะธะป ัะฒะพะน ะฟะพัััะตั ั ะฐะฒัะพะณัะฐัะพะผ, ะบะพัะพััะน ัะฐะบ ะธ ะฒะธัะธั ะฒ ะบะฐะฑะธะฝะตัะต ะดะธัะตะบัะพัะฐ. ะะพั ั ัะตั ัะฐะผัั ะฟะพั ะฒ ยซะดะฒะตะฝะฐัะบะตยป ััะธะปะธัั ะฒ ะพัะฝะพะฒะฝะพะผ ะฝะตะฟัะพัััะต ัะตะฑััะฐ โ ััะฝะพะฒัั ะธ ะฒะฝัะบะธ ะณะปะฐะฒะฝัั ัะพะฒะตััะบะธั ะฝะฐัะฐะปัะฝะธะบะพะฒ, ะฐ ัะฐะบะถะต ะฐะบะฐะดะตะผะธะบะพะฒ, ะฟะธัะฐัะตะปะตะน ะธ ะฐััะธััะพะฒ. ะขัะฐะดะธัะธั ัะพั ัะฐะฝะธะปะฐัั ะดะพ ัะตะณะพะดะฝััะฝะตะณะพ ะดะฝั โ ัะพะปัะบะพ ะบ ะฑะพะปััะพะผั ะฝะฐัะฐะปัััะฒั ะธ ะทะฝะฐะผะตะฝะธัะพะน ะธะฝัะตะปะปะธะณะตะฝัะธะธ ะฟัะธะฑะฐะฒะธะปัั ะบััะฟะฝัะน ะฑะธะทะฝะตั.

***

ะะพะบะฐ ะะฝั ะธ ะะฐัั ัะฟะพัะธะปะธ, ั ะฒะฐััะฐััั ะดััะณ ะฟะตัะตะด ะดััะถะบะพะน ัะฒะพะธะผ brilliant English, ะณะดะต-ัะพ ะฒะดะฐะปะตะบะต ะฒัะต ะฒัะตะผั ะทะฒะพะฝะธะป ะฝะตะถะฝัะน ะดะฒะตัะฝะพะน ะบะพะปะพะบะพะปััะธะบ, ะธ ะพะณัะพะผะฝะฐั ะบะพะผะฝะฐัะฐ ะฟะพััะตะฟะตะฝะฝะพ ะฝะฐะฟะพะปะฝัะปะฐัั ะณะพัััะผะธ. ะะฝะพะฒั ะฟัะธัะตะดัะธะต ะทะดะพัะพะฒะฐะปะธัั ั ะะฝะตะน ะธ ััั ะถะต ะพัั ะพะดะธะปะธ ะฒ ััะพัะพะฝั, ัะฐะดะธะปะธัั ะฝะฐ ะดะธะฒะฐะฝั ะธ ะบัะตัะปะฐ, ะฝะฐัะธะฝะฐะปะธ ะฑะพะปัะฐัั. ะะฐ ััะพะปะต ััะพัะปะธ ะพัะตะฝั ะปะตะณะบะธะต ะทะฐะบััะบะธ: ัััะบัั ะธ ัััั. ะะพัะฝะธัะฝะฐั ะฒะฝะตัะปะฐ ะฟะพะดะฝะพั ั ัะฐะผะฟะฐะฝัะบะธะผ ะฒ ัะทะบะธั ะฑะพะบะฐะปะฐั .

— ะะตััะบะพะต? โ ัะผะพััะธะป ะฝะพั ะคะตะดั ะะพัะพั ะพะฒ. โ ะะตะทะฐะปะบะพะณะพะปัะฝะพะต?

— ะ ัั ั ะพัะตะป, ััะพะฑ ะผะพะตะณะพ ะฟะฐะฟั ะฟะพัะฐะดะธะปะธ ะทะฐ ัะฟะฐะธะฒะฐะฝะธะต ะฝะตัะพะฒะตััะตะฝะฝะพะปะตัะฝะธั ? โ ะทะฐัะผะตัะปะฐัั ะะฝั.

ะััะฐะปัะฝัะต ัะพะถะต ะทะฐัะผะตัะปะธัั. ะัะธัะปะธ ัะถะต ะฟะพััะธ ะฒัะต โ ะธ ะดะฒะพััะพะดะฝัะต ัะตัััะธัะบะธ ะะฐัะฐัะฐ ะธ ะกะพะฝั ะะฐัะฐะนัะตะฒั, ะพะฑะต ัะตัะฝะพะฒะพะปะพััะต ะธ ะณะปะฐะทะฐัััะต, ะธ ะะพะปั ะะพะฝัะฐะบะพะฒ, ะฒะปัะฑะปะตะฝะฝัะน ะฒ ะกะพะฝั, ะธ ัะปะตะณะบะฐ ัะพะปััะพะฒะฐัะฐั ะบัะฐัะฐะฒะธัะฐ ะัะปั ะะฑัะธะบะพัะพะฒะฐ, ะธ ะตะต ะฑัะฐั-ะฑะปะธะทะฝะตั ะขะพะปั, ะธ ะฝะตะปะตะฟะฐั ะะพะปะธะฝะฐ, ะบะพัะพัะฐั ะฒัะต ะฒัะตะผั ะณัะพะผะบะพ ัะฐััะบะฐะทัะฒะฐะปะฐ ะดะปะธะฝะฝัะต ะฐะฝะตะบะดะพัั ะธะท ะธะฝัะตัะฝะตัะฐ, ะฝะฐ ั ะพะดั ะฒัั ะทะฐะฑัะฒะฐั, ะฟััะฐััั ะฒ ะฟะพะดัะพะฑะฝะพัััั ะธ ะพะฑะธะถะตะฝะฝะพ ะบัะธัะฐ: ยซะะฐะนัะต ะถะต ะดะพัะฐััะบะฐะทะฐัั! ะขะฐะผ ัะตะนัะฐั ะฑัะดะตั ะพัะตะฝั ัะผะตัะฝะพ!ยป, ะธ ะดะปะธะฝะฝัะน ัะผะฝัะน ะะฝะดัะตะน ะัะฑะพัะบะธะน, ะธ ะตะณะพ ะฒะตัะฝะฐั ะบัะพั ะพััะปัะบะฐ ะะธะทะฐ ะะตะนะฝะตะฝ, ะฟะพั ะพะถะฐั ะฝะฐ ะฑะตะปะพัะบั. ะั ะธ ะะตัั ะะตะทะฝะพัะพะฒ, ะบะพัะพััะน ะพะดะธะฝ ะฑะพะบะฐะป ั ยซะดะตััะบะธะผ ัะฐะผะฟะฐะฝัะบะธะผยป ััะฐะทั ะฒัะฒะตัะฝัะป ะฝะฐ ะฟะพะป, ะฐ ะดััะณะธะผ ะฟะพะฟะตัั ะฝัะปัั ะธ ะดะพะปะณะพ ะบะฐัะปัะป, ะธ ะฟัะพัะธะป ะะพัะพั ะพะฒะฐ ัััะบะฝััั ะตะณะพ ะฟะพ ัะฟะธะฝะต.

ะัะตะณะพ ะฑัะปะพ ัะตะปะพะฒะตะบ ะฟััะฝะฐะดัะฐัั โ ะบะปะฐััั ะฒ ยซะดะฒะตะฝะฐัะบะตยป ะฑัะปะธ ะผะฐะปะตะฝัะบะธะต.

— ะขะพัั, ัะพัั! โ ะทะฐะบัะธัะฐะปะธ ะฒัะต.

— ะัะฐะบ! โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะฝั ะจะตัะณะธะฝะฐ, ะฟะพะดะฝะธะผะฐั ะฑะพะบะฐะป. โ ะัะต ะณะพัะพะฒั?

ะะพ ััั ั ะะตัะธ ะะตะทะฝะพัะพะฒะฐ ะณัะพะผะบะพ ะทะฐะทะฒะพะฝะธะป ะตะณะพ ะดััะฐัะบะธะน ะบะฝะพะฟะพัะฝัะน ะผะพะฑะธะปัะฝะธะบ.

ะะฝ ะดะพะปะณะพ ะฒััะฐัะบะธะฒะฐะป ะตะณะพ ะธะท ะฟัะฐะฒะพะณะพ ะบะฐัะผะฐะฝะฐ ะปะตะฒะพะน ััะบะพะน โ ะฟะพัะพะผั ััะพ ะฒ ะฟัะฐะฒะพะน ััะบะต ั ะฝะตะณะพ ะฑัะป ะฑะพะบะฐะป, ะธ ะพะฝ ะฝะต ะผะพะณ ะดะพะณะฐะดะฐัััั ะฟะตัะตะปะพะถะธัั ะตะณะพ ะธะท ััะบะธ ะฒ ััะบั ะธะปะธ ะฟะพััะฐะฒะธัั ะฝะฐ ะฟะพะดะพะบะพะฝะฝะธะบ. ะะฐะบะพะฝะตั, ะฒััะฐัะธะป ะธ, ะบะพะฝะตัะฝะพ ะถะต, ััะพะฝะธะป ะฝะฐ ะฟะพะป. ะัััะบะฐ ะพัะปะตัะตะปะฐ, ะฒััะบะพัะธะปะฐ ะฑะฐัะฐัะตะนะบะฐ. ะคะตะดัะบะฐ ะะพัะพั ะพะฒ, ะฝั ะฟัะพััะพ ะบะฐะบ ะฝัะฝัะบะฐ, ััั ะถะต ะฟะพะดะฑะตะถะฐะป ะบ ะฝะตะผั, ะธ ะพะฝะธ ะฒะดะฒะพะตะผ ะฒััะฐะฒะธะปะธ ะฑะฐัะฐัะตะนะบั ะฝะฐ ะผะตััะพ. ะะฐะถะฐะปะธ ะฝะฐ ะฟะตัะตะทะฐะณััะทะบั. ะะฐะฟะตะปะฐ ะผะตะปะพะดะธั ยซะะพะบะธะธยป.

— ะะพัะผัะปั, โ ัะบะฐะทะฐะป ะะพัะพั ะพะฒ.

— ะั, ัะตะฟะตัั ะผะพะถะฝะพ? โ ะฝะฐัะผะตัะปะธะฒะพ ัะฟัะพัะธะปะฐ ะะฝั, ะฝะฐะฑะปัะดะฐั ััั ััะตะฝั.

— ะะฐ, ะดะฐ, ะธะทะฒะธะฝะธ! โ ัะบะฐะทะฐะป ะะตัั.

— ะะพะถะฐะปัะนััะฐ! โ ะทะฐัะผะตัะปะฐัั ะะฝั, ะธ ะฒัะต ะฟะพะดั ะฒะฐัะธะปะธ. โ ะั, ะธัะฐะบ, ะผะพะธ ะดะพัะพะณะธะต!

ะัะต ะฟะพะดะฝัะปะธ ะฑะพะบะฐะปั.

ะะตััะบะธะฝ ัะตะปะตัะพะฝ ะทะฐะทะฒะพะฝะธะป ัะฝะพะฒะฐ.

— ะะทะฒะธะฝะธ ะตัะต ัะฐะท! โ ัะบะฐะทะฐะป ะพะฝ ะธ ะพัะฒะตัะธะป. โ ะะฐ? ะะปั! ะะฐ, ัโฆ ะะดัะฐะฒััะฒัะนัะต. ะัะพ? ะะปั? ะ ััะพ ะพะฑัะทะฐัะตะปัะฝะพ? ะะฐะบ? ะ ะะฐัั ัะพะถะต? ะ, ะดะฐ, ะดะฐ. ะะทะฒะธะฝะธัะต. ะกะตะนัะฐั, โ ะพะฝ ะฟะพะฒะตัะฝัะปัั ะบ ะะฝะต. โ ะะฐะบะพะน ัะฒะพะน ัะพัะฝัะน ะฐะดัะตั? ะะฐะบ ััะดะฐ ะปัััะต ะทะฐะตั ะฐัั, ั ะัะดัะฝะบะธ ะธะปะธ ั ะะพะปัะฝะบะธ?

— ะ ััะพ ะตัะต ะทะฐัะตะผ? โ ะะพะทะผััะธะปะฐัั ะพะฝะฐ. โ ะะพะผั ััะพ ั ะดะพะปะถะฝะฐ ะดะฐะฒะฐัั ะฝะฐั ัะพัะฝัะน ะฐะดัะตั?

— ะะปั ะะฐะผะพะฝะพะฒะฐ ะธ ะะฐัั ะะฐะผะพะฝะพะฒะฐ, โ ะผะฐัะธะฝะฐะปัะฝะพ ะพัะฒะตัะธะป ะะตัั. โ ะั ัั ะธั ะฝะต ะทะฝะฐะตัั, ะปะฐะดะฝะพโฆ โ ะธ ะพัะฒะตัะธะป ะฒ ัะตะปะตัะพะฝ โ ะขะพะณะดะฐ ั ะปัััะต ะฒัะนะดั ัะฐะผ. ะะฐ ัะปะธัั. ะะฐ ัะณะพะป ะะพะปัะฝะบะธ. ะะณะฐ.

ะะฝ ะฝะฐะถะฐะป ะพัะฑะพะน.

— ะะทะฒะธะฝะธ, โ ัะบะฐะทะฐะป ะพะฝ. โ ะ ััะตัะธะน ัะฐะท ะธะทะฒะธะฝะธ! โ ะธ ะฝะตะปะพะฒะบะพ ะทะฐั ะธั ะธะบะฐะป. โ ะะฝะต ะฝะฐะดะพ ััะพัะฝะพ ะปะธะฝััั. ะะฝะธ ัะถะต ััั.

— ะะฒััะธั ัะณัะพะถะฐััะต! ยซะะฝะธ ัะถะต ััั!ยป ะัะพ ะพะฝะธ? โ ะทะฐัะผะตัะปะฐัั ะัะปั ะะฑัะธะบะพัะพะฒะฐ.

— ะกะตัััะธัะบะธ ะะฐะผะพะฝะพะฒั, โ ะพะฑัััะฝะธะป ะะตัั. โ ะะพะธ ะดะฒะพััะพะดะฝัะต.

— ะัะฐัะธะฒัะต? โ ััั ะถะต ะฒััััะป ะขะพะปั ะะฑัะธะบะพัะพะฒ.

— ะัะตะฝั ะผะธะปะตะฝัะบะธะต, ะฝะพ ัะพะฒัะตะผ ััะฐัะตะฝัะบะธะต, โ ัะบะฐะทะฐะป ะคะตะดั ะะพัะพั ะพะฒ. โ ะฏ ะธั ั ะะตััะบะพะน ะฒะธะดะตะป. ะะผ ัะถะต ะฟะพ ะดะฒะฐะดัะฐัั ะดะฒะฐ, ัะพัะฝะพ. ะ ัะพ ะธ ะฑะพะปััะต. ะะตััะบะฐ, ััะพ ัะปััะธะปะพัั?

— ะะพะบะฐ ะฝะต ะณะพะฒะพััั, โ ัะบะฐะทะฐะป ะะตัั, ะดะฒะธะณะฐััั ะบ ะฒัั ะพะดั. โ ะะพ ะบะฐะบ-ัะพ ะฒะพะปะฝััััั.

— ะั, ััะฐััะปะธะฒะพ! โ ัะฐะทะดัะฐะถะตะฝะฝะพ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะฝั ะตะผั ะฒัะปะตะด ะธ, ะฒัะถะดะฐะฒ ะฝะตะดะพะปะณะพ, ะพะฑัะฐัะธะปะฐัั ะบ ะคะตะดะต. โ ะขั-ัะพ ั ะพัั ัะฐััะบะฐะถะธ, ะฒ ัะตะผ ะดะตะปะพ?

— ะฅั ะทั, โ ะผะฐั ะฝัะป ััะบะพะน ะคะตะดั. โ ะะฐะบะธะต-ัะพ ัะตะผะตะนะฝัะต ัะบะฐะฝะดะฐะปั, ะพัะบัะดะฐ ะผะฝะต ะทะฝะฐััโฆ ะั, ะณะดะต ัะฒะพะน ัะพัั?

— ะัะฐะบ, ะผะพะธ ะดะพัะพะณะธะต, ะฒ ััะตัะธะน ัะฐะท, โ ัะปะตะณะบะฐ ะพะฑะธะถะตะฝะฝะพ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะฝั. โ ะััะทัั! ะ ะตะฑััะฐ! ะญะน! ะัะต ััะดะฐ! ะะฐะฒะฐะนัะต ะทะฐ ะฝะฐัั ัะบะพะปั, ะทะฐ ะฝะฐั ะบะปะฐัั, ะทะฐ ะฝะฐั! ะฃัะฐ!

ะัะต ะฟะพััะฝัะปะธัั ัะพะบะฐัััั.

— ะงะตัะตะท ะดะฒะฐ ะผะตัััะฐ ะผั ัะฝะพะฒะฐ ะฒัะต ะฒัััะตัะธะผัั! ะฃัะฐ! ะะพ ะดะฝะฐ!

— ะะต ะฒัะต, โ ัะบะฐะทะฐะป ะัะฑะพัะบะธะน.

— ะญัะพ ะตัะต ััะพ?

— ะฃะตะทะถะฐั, โ ะพะฑัััะฝะธะป ะพะฝ. โ ะะตัะตะตะทะถะฐั, ะฒ ัะผััะปะต. ะ ะฝะต ั ะพะดะธะฝ. ะะพั ะคะตะดัะบะฐ ัะพะถะต. ะ ะะธะทะฐ. ะ ะะตะทะฝะพั ัะพะถะต. ะ ะพะฝะธ ัะพะถะต, โ ะพะฝ ะฟะพะบะฐะทะฐะป ะฝะฐ ะะฐัะฐะนัะตะฒัั .

— ะั ััะพ? ะขะฐะบ ััะพ ะถะตโฆ ะญัะพ ะถะต ะฝะฐัะตะณะพ ะบะปะฐััะฐ ะฑะพะปััะต ะฝะต ะฑัะดะตั? โ ะธะทัะผะธะปะฐัั ะะตะปั ะะฑัะธะบะพัะพะฒะฐ. โ ะั ััะพ, ัะพะฒัะตะผ ัะถะต? ะะฐัะตะผ?

— ะะต ะทะฐัะตะผ, ะฐ ะฟะพัะตะผั, โ ัะบะฐะทะฐะป ะัะฑะพัะบะธะน. โ ะะพัะพะผั ััะพ ะผั ะฒัะต ะถะธะฒะตะผ ะฒ ะะฐะปะฐัะตะฒัะบะพะผ ะบะฒะฐััะฐะปะต. ะ ะะฐะปะฐัะตะฒัะบะธะน ะบะฒะฐััะฐะป ัะฝะพััั. ะัะบะฒะฐะปัะฝะพ ัะพะฒัะตะผ ัะบะพัะพ. ะะพัะพะผั ััะพ ะฝะฐ ััะพะผ ะผะตััะต ะฑัะดะตั, โ ะธ ััั ะพะฝ ะทะฐะบะฐัะปัะปัั, โ ะฑัะดะตั ััะพ-ัะพ ะฑะพะปััะพะต-ะฟัะตะฑะพะปััะพะต.

— ะคะธะณะฐัะต, โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะพะปะธะฝะฐ.

— ะคะธะณะฐัะต, โ ะฟะพะฒัะพัะธะปะธ ะะตะปั ะธ ะตะต ะฑัะฐั ะขะพะปั. ะขะพะปั ะดะพะฑะฐะฒะธะป:

— ะ ัะตะณะพ ัะฝะพัะธัั? ะะพัะผะฐะปัะฝัะต ะดะพะผะฐ, ั ัะฐะบ ััะธัะฐั!

ะะฐะปะฐัะตะฒัะบะธะน ะบะฒะฐััะฐะป โ ััะพ ะฑัะปะธ ััะธ ะฝะตะฑะพะปััะธั ัะตัััะตั ััะฐะถะฝัั ะดะพะผะฐ ะผะตะถะดั ะะพะปััะธะผ, ะะฐะปัะผ ะธ ะกัะตะดะฝะธะผ ะขัะพัะธะผะพะฒัะบะธะผ ะฟะตัะตัะปะบะฐะผะธ. ะะพะณะดะฐ-ัะพ, ะฒ ัะฐะผะพะผ ะฝะฐัะฐะปะต ะฟัะพัะปะพะณะพ ะฒะตะบะฐ, ััะธ ะดะพะผะฐ ะฟะพัััะพะธะป ัะฐะฑัะธะบะฐะฝั ะะฐะปะฐัะตะฒ ะดะปั ัะปัะถะฐัะธั , ะบะพัะพััะต ัะฟัะฐะฒะปัะปะธ ะตะณะพ ะผะพัะบะพะฒัะบะธะผะธ ัะฐะฑัะธะบะฐะผะธ.

— ะั ะฒัะต ัะพะถะต ัะฐะบ ััะธัะฐะตะผ, โ ะฟะพะบะธะฒะฐะป ะัะฑะพัะบะธะน. โ ะะพ ะบัะพ-ัะพ ััะธัะฐะตั ะฟะพ-ะดััะณะพะผั.

ะะฝ ะฟัะธััะฐะปัะฝะพ ะฟะพัะผะพััะตะป ะฝะฐ ะะฝั.

— ะ ั ััั ะฟัะธ ัะตะผ? โ ะะฝะฐ ะดะฐะถะต ะฟะพะบัะฐัะฝะตะปะฐ. โ ะญัะพ ัะตะนัะฐั ะธะดะตั ะฟะพ ะฒัะตะน ะะพัะบะฒะต. ะัะตะผ ะดะฐะดัั ะฝะพะฒัะต ะฟัะตะบัะฐัะฝัะต ะบะฒะฐััะธัั.

— ะะฐ ะะะะะพะผ? โ ัะฟัะพัะธะป ะขะพะปั ะะฑัะธะบะพัะพะฒ. โ ะะปะธะฝ. ะกะพะฒัะตะผ ะบัะฐะตะฒ ะฝะต ะฒะธะดัั!

— ะะพัะตะผั ะพะฑัะทะฐัะตะปัะฝะพ ะทะฐ ะะะะะพะผ? โ ะฟะพะถะฐะปะฐ ะฟะปะตัะฐะผะธ ะะฝั. โ ะะปัะฟะพััะธ.

— ะะฐัะตะณะพ ะบะปะฐััะฐ ะฝะต ะฑัะดะตั, โ ัะบะฐะทะฐะป ะัะฑะพัะบะธะน. โ ะขะพ ะตััั ะฒะพั ะฒัะตะน ะฝะฐัะตะน ะบะพะผะฟะฐะฝะธะธ. ะญัะพ ัะพะปัะบะพ ัะฐะบ ะบะฐะถะตััั, ัะธะฟะฐ, ยซะฒัะต ัะฐะฒะฝะพ ะฑัะดะตะผ ะพะฑัะฐััััยป. ะะต ะฑัะดะตะผ. ะฏ ัะทะฝะฐะฒะฐะป, ะฒ ะะฐะปะฐัะตะฒัะบะพะผ ะบะฒะฐััะฐะปะต ะถะธะฒัั, ะฟัะตะดััะฐะฒั ัะตะฑะต, ััะธะดัะฐัั ัะตััั ะฝะฐัะธั ัะตะฑัั, ะตัะปะธ ะฟะพ ะฒัะตะน ัะบะพะปะต. ะ ะฟััะตัะพ ััะธัะตะปะตะน. ะขะพ ะตััั ะฒะพะพะฑัะต ะฝะฐัะตะน ยซะดะฒะตะฝะฐัะบะธยป ัะพะถะต ะฝะต ะฑัะดะตั.

— ะะฐะบ ััะพ ะฝะต ะฑัะดะตั? โ ะฝะต ะฟะพะฝัะปะฐ ะะพะปะธะฝะฐ. โ ะขะพะถะต ัะฝะตััั? ะะธ ัะธะณะฐ ัะตะฑะต!

— ะ ะฟะตัะตะฝะพัะฝะพะผ ัะผััะปะต, โ ะพะฑัััะฝะธะป ะตะน ะะฑัะธะบะพัะพะฒ. โ ะัะพะดะต ัะฐ, ะดะฐ ะฝะต ัะฐ. ะะพะฝัะปะฐ? ะะพั ะบะฐะบ ะตัะปะธ ั ัะตะฑั ะฝะพั ะพัะพัะฒะฐัั, โ ะธ ะพะฝ ะฟะพััะฝัะปัั ะบ ะฝะตะน ัะบัััะตะฝะฝัะผะธ ะฟะฐะปััะฐะผะธ. โ ะขั ะฑัะดะตัั ัั? ะัะพะดะต ัั! ะะพ ะฝะต ัะพะฒัะตะผ!

— ะะฐะฐโฆ โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะพะฝะฐ, ะฝะฐ ะฒััะบะธะน ัะปััะฐะน ะพััะฐะณะฝัะฒ ะฒ ััะพัะพะฝั. โ ะขะตะฟะตัั ะฟะพะฝััะฝะพ.

***

ะขะตะผ ะฒัะตะผะตะฝะตะผ ะะตัั ะตั ะฐะป ะฒ ะฑะพะปััะพะน ัะตัะฝะพะน ะผะฐัะธะฝะต. ะะฝ ัะธะดะตะป ัะทะฐะดะธ. ะ ัะดะพะผ ั ะฝะธะผ ัะธะดะตะปะฐ ะตะณะพ ะดะฒะพััะพะดะฝะฐั ัะตัััะฐ ะะปั ะะฐะผะพะฝะพะฒะฐ. ะะน ะฑัะปะพ ะปะตั ะดะฒะฐะดัะฐัั ั ะฝะตะฑะพะปััะธะผ. ะญัะพ ะฑัะปะฐ ะบัะฐัะธะฒะฐั ัััะพะนะฝะฐั ะดะตะฒััะบะฐ, ะฝะพ ั ัะพะฒะตััะตะฝะฝะพ ะบะฐะผะตะฝะฝัะผ ะปะธัะพะผ. ะกะผะพััะตะปะฐ ะฟััะผะพ ะฟะตัะตะด ัะพะฑะพะน ะธ ัะฐะทะณะพะฒะฐัะธะฒะฐะปะฐ, ะตะดะฒะฐ ัะตะฒะตะปั ะณัะฑะฐะผะธ.

— ะัะดะฐ ัั ะผะตะฝั ะฒะตะทะตัั? โ ัะฟัะพัะธะป ะะตัั ะผะธะฝัั ัะตัะตะท ะฟััะฝะฐะดัะฐัั.

— ะะฝ ัะผะธัะฐะตั, โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะพะฝะฐ. โ ะะฐัั ัะตะนัะฐั ั ะฝะธะผ. ะัั ัะพะฒัะตะผ ะฟะปะพั ะพ.

— ะัะพ ัะผะธัะฐะตั? โ ัะฟัะพัะธะป ะะตัั.

— ะะธัะธะปะป ะะปะฐะดะธะผะธัะพะฒะธั.

— ะัะพ-ะบัะพ? โ ะฝะฐัะพัะฝะพ ะฟะตัะตัะฟัะพัะธะป ะะตัั.

— ะขะฒะพะน ะฟะฐะฟะฐ.

— ะะตั ั ะผะตะฝั ะฝะธะบะฐะบะพะณะพ ะฟะฐะฟั, โ ะผัะฐัะฝะพ ัะบะฐะทะฐะป ะะตัั ะธ ัััะบะฝัะป ะตะต ะบัะปะฐะบะพะผ ะฟะพ ะบะพะปะตะฝะบะต.

— ะะตั, ะตััั! โ ะทะฐัะธะฟะตะปะฐ ะะปั, ะฑะพะปัะฝะพ ัะปะตะฟะฝัะฒ ะตะณะพ ะฟะพ ััะบะต. โ ะะฝ ัะตะฑั ะฟัะธะทะฝะฐะป ัะฒะพะธะผ ััะฝะพะผ! ะะฐะป ัะตะฑะต ัะฐะผะธะปะธั ะธ ะพััะตััะฒะพ!

— ะกะฟะฐัะธะฑะพ ะฑะพะปััะพะต! โ ะะตัั ะดะพะฒะพะปัะฝะพ-ัะฐะบะธ ะทะปะพ ะพัะบะปะฐะฑะธะปัั. โ ะััะฐะฝะพะฒะธ ะผะตะฝั ั ะผะตััะพ. ะะพะถะฐะปัะนััะฐ!

— ะััะฐัะพะบ, โ ะะปั ะพะฑะฝัะปะฐ ะะตัั. โ ะะฐะบ ะณะพะฒะพัะธะปะธ ะฒ ััะฐัะธะฝั, ะบะฐะบะพะน-ะฝะธะบะฐะบะพะน, ะฐ ะฒัะต-ัะฐะบะธ ะพัะตั. ะ ะพะดะฝะฐั ะบัะพะฒั. ะ ะฟะพัะพะผ. ะะฝ ะฒะดะพะฒัะน ะธ ะฑะตะทะดะตัะฝัะน. ะฃ ะฝะตะณะพ ะฝะธะบะพะณะพ ะฝะตั. ะกะพะฒัะตะผ ะฝะธะบะพะณะพ, ะบัะพะผะต ะฝะฐั ั ะะฐัะตะน. ะะพ ะผั ะฒัะตะณะพ ะปะธัั ะฟะปะตะผัะฝะฝะธัั. ะะฝ ะฒัะต ะพััะฐะฒะธะป ัะตะฑะต.

— ะงัะพ โ ะฒัั? โ ะฝะต ะฟะพะฝัะป ะะตัั. โ ะ ะบะฐะบะพะผ ัะผััะปะต?

— ะัั ะฒ ัะผััะปะต ะฒัั. ะั ะธ ะดะพ. ะะตั, ะฝะต ะฒัั, ะบะพะฝะตัะฝะพ. ะัััะดะตััั ะฟัะพัะตะฝัะพะฒ ะทะฐะฒะตัะฐะป ะฝะฐ ะฑะปะฐะณะพัะฒะพัะธัะตะปัะฝะพััั. ะกะพะฒัะตะผ ัััะพัะบั ะฝะฐะผ ั ะะฐัะตะน. ะ ะพััะฐะปัะฝะพะต, ะฟัะพัะตะฝัะพะฒ ัะพัะพะบ ะฒะพัะตะผั, ะฝะฐะฒะตัะฝะพะต โ ัะตะฑะต. ะะดะธะฝััะฒะตะฝะฝะพะผั ััะฝั. ะะพััะฐัะฐะนัั ะฝะต ัะพะนัะธ ั ัะผะฐ. ะะพ ัั ะฝะต ะฑะพะนัั. ะััั ะฟะพะฟะตัะธัะตะปััะบะธะน ัะพะฒะตั, ะฑัะดะตั ัะปะตะดะธัั, ััะพะฑ ัั ะฒัะต ะฝะต ัะฟัััะธะป ะฝะฐ ััะฟะฐ-ััะฟัั. ะฏ ะฑัะดั ะทะฐ ัะพะฑะพะน ัะปะตะดะธัั.

ะะฝะฐ ะพะฑะฝัะปะฐ ะตะณะพ ะตัะต ัะธะปัะฝะตะต, ะณัะพะผะบะพ ัะผะพะบะฝัะปะฐ ะฒ ัะตะบั ะธ ะพััััะฐะฝะธะปะฐัั.

ะะฐัะธะฝะฐ ะฒัะตั ะฐะปะฐ ะฒ ะฒะพัะพัะฐ ะพัะพะฑะฝัะบะฐ. ะั ัะฐะฝะฝะธะบ ะฟะพะทะดะพัะพะฒะฐะปัั ั ะะปะตะน, ัะตัะฝะพะน ะปะพะฟะฐัะบะพะน ะผะตัะฐะปะปะพะธัะบะฐัะตะปั ะฟะพะณะปะฐะดะธะป ะะตัั ะฟะพ ัะฟะธะฝะต, ะณััะดะธ ะธ ะฝะพะณะฐะผ.

ะะฐัั ะฒัััะตัะฐะปะฐ ะธั ั ะดะฒะตัะตะน.

— ะะดะตะผ, โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะพะฝะฐ ะะตัะต.

— ะ ััะพโฆ ะฐ ััะพ ะฝะต ัััะฐัะฝะพ? โ ะฒะดััะณ ัะผะพััะธะปัั ะพะฝ.

— ะกััะฐัะฝะพ, โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะพะฝะฐ ะธ ะฒะทัะปะฐ ะตะณะพ ะทะฐ ััะบั.

ะะพะปััะฐั ะบะพะผะฝะฐัะฐ ะฑัะปะฐ ะพะฑะพััะดะพะฒะฐะฝะฐ ัะพะฒัะตะผ ะบะฐะบ ะฟะฐะปะฐัะฐ ะฒ ัะตะฐะฝะธะผะฐัะธะธ. ะะฐะฟะตะปัะฝะธัั, ะฟัะพะฒะพะดะฐ, ัััะฑะพัะบะธ. ะัะธะฑะพัั, ะฝะฐ ะบะพัะพััั ะฒััะบะฐะบะธะฒะฐะปะธ ะทะตะปะตะฝัะต ะดัะพะถะฐัะธะต ัะธััั. ะัะถัะธะฝั ะธ ะถะตะฝัะธะฝั ะฒ ะฑะตะปัั ั ะฐะปะฐัะฐั ั ะพะดะธะปะธ ะฒะพะบััะณ ะบัะพะฒะฐัะธ. ะะฐ ะฝะตะน ะปะตะถะฐะป ัะพะฒะตััะตะฝะฝะพ ะปัััะน ััะฐัะธะบ. ะฃ ะฝะตะณะพ ะฑัะปะพ ะธัั ัะดะฐะฒัะตะต ะปะธัะพ ั ะฟะพัะธัััะผ ะบััะณะปัะผ ะฝะพัะพะผ. ยซะะพั ะพะถ ะฝะฐ ะผะตะฝัยป, โ ะฟะพะดัะผะฐะป ะะตัั.

— ะัะดั ะะธัะฐ, โ ะณัะพะผะบะพ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะปั. โ ะะตัั ะฟัะธัะตะป.

ะกัะฐัะธะบ ัััั ะฟะพะฒะตัะฝัะป ะณะพะปะพะฒั, ัะปะฐะฑะพ ะบะธะฒะฝัะป ะธ ะฟัะพัะตะฟัะฐะป:

— ะกัะฝะพะบ. ะะพัะตะปัะตะผัั.

ะะปั ัะพะปะบะฝัะปะฐ ะะตัั ะฒ ัะฟะธะฝั, ะพะฝ ะฝะฐะณะฝัะปัั ะธ ะฟัะธััะพะฝัะปัั ะณัะฑะฐะผะธ ะบ ะบะพะถะต, ะฟะฐั ะฝัะฒัะตะน ะผะตะดะธัะธะฝัะบะธะผ ัะฟะธััะพะผ. ะะพััะฒััะฒะพะฒะฐะป, ะบะฐะบ ััั ะธะต ะณะพัััะธะต ะณัะฑั ะบะพัะฝัะปะธัั ะตะณะพ ัะตะบะธ.

— ะะพะฝ ัะฐะผ, โ ัะบะฐะทะฐะป ััะฐัะธะบ ะธ ะบัะดะฐ-ัะพ ะผะฐั ะฝัะป ััะบะพะน.

ะะปั ะฒััะฐัะธะปะฐ ะธะท ััะผะพัะบะธ ะบะปัั, ััะฐะปะฐ ะพัะฟะธัะฐัั ัะตะนั, ะบะพัะพััะน ะฟัััะฐะปัั ะทะฐ ะดะฒะตััะตะน ะบะฝะธะถะฝะพะณะพ ัะบะฐัะฐ. ะะพััะฐะปะฐ ะพัััะดะฐ ัะพะฝะบะธะน ะบะพะถะฐะฝัะน ะฟะพัััะตะปั.

ะะตะดัะตัััะฐ ะฒัะบัะธะบะฝัะปะฐ. ะัะต ะพะฑะตัะฝัะปะธัั. ะะฝะฐ ััะฐะปะฐ ัะฐะทะผะฐััะฒะฐัั ะฟัะพะฒะพะดะฐ ะธะท ะบะพัะพะฑะพัะบะธ, ะฟัะธะปะฐะถะธะฒะฐัั ะธั ะบ ะณััะดะธ ััะฐัะธะบะฐ. ะะพ ะฒัะฐั ัะบะฐะทะฐะป: ยซะฅะฒะฐัะธั ัะถะต, ะฝะต ะฝะฐะดะพ ะตะณะพ ะฑะพะปััะต ะผััะธััยป.

ะกัะฐัะธะบ ััะฐะป ะดััะฐัั ะผะตะดะปะตะฝะฝะพ ะธ ะฟัะพััะถะฝะพ, ะฒัะต ัะธัะต ะธ ัะธัะต.

— ะััั ะฒะฐัะธะฐะฝัั, โ ะฒะดััะณ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะฐัั ะธ ะฟะพะฟััะฐะปะฐัั ะทะฐะฑัะฐัั ะฟะพัััะตะปั ั ะะปะธ.

— ะะตั ะฒะฐัะธะฐะฝัะพะฒ! โ ะธะท ัะณะปะฐ ะบะพะผะฝะฐัั ะฒะดััะณ ะฒััะบะพัะธะปะฐ ะตัะต ะพะดะฝะฐ ะดะฐะผะฐ ะธ ะฟะพะผะพะณะปะฐ ะะปะต ัะดะตัะถะฐัั ะฟะพัััะตะปั. โ ะะตั ะฝะธะบะฐะบะธั ะฒะฐัะธะฐะฝัะพะฒ, ะฒัะต ะฟะพะดะฟะธัะฐะฝะพ ะฒัะตัะฐ ะฒะตัะตัะพะผ. ะะตะฒะพัะบะธ, โ ะพัะตะฝั ัััะพะณะพ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะพะฝะฐ, โ ะพะฑะฝะธะผะธัะตัั ะธ ะฟะพัะตะปัะนัะตัั. ะะตะผะตะดะปะตะฝะฝะพ!

ะะปั ะธ ะะฐัั ะพะฑะฝัะปะธัั ะธ ะฟะพัะตะปะพะฒะฐะปะธัั. ะะพัะพะผ ะพะฑะฝัะปะธ ะธ ะฟะพัะตะปะพะฒะฐะปะธ ะะตัั. ะะตะปะตะปะธ ะตะผั ัะตััั ะฝะฐ ัะฐะฑััะตั, ะฒะทััั ะทะฐ ััะบั ััะฐัะธะบะฐ ะธ ัะธะดะตัั ัะฐะบ, ะฟะพะบะฐ ะตะณะพ ะดัั ะฐะฝะธะต ะฝะต ััะธั ะฝะตั. ะัะพ-ัะพ ัะฝะธะผะฐะป ะฒัั ััะพ ะฝะฐ ะฒะธะดะตะพ.

ะะฐัะตะผ ะพะฝะธ ั ะะปะตะน ะธ ะะฐัะตะน ะฟัะพัะปะธ ะฒ ะบะพะผะฝะฐัั ะฝะฐ ะฒัะพัะพะผ ััะฐะถะต. ะกะตัััั ะพะฑัััะฝะธะปะธ, ััะพ ะฒัััะฟะปะตะฝะธะต ะฒ ะฟัะฐะฒะฐ ัะพะฑััะฒะตะฝะฝะพััะธ โ ัะตัะตะท ะฟะพะปะณะพะดะฐ. ะ ะฟะพะบะฐ ะะปั ะฟะตัะตะฒะตะปะฐ ะะตัะต, ะบะฐะบ ะพะฝะฐ ะฒััะฐะทะธะปะฐัั, ยซะฝะตะบะพัะพััั ััะผะผัยป ะฝะฐ ะตะณะพ ะบะฐััะพัะบั. ะะฐ ัะตะบััะธะต ะฝะฐะดะพะฑะฝะพััะธ. ะะธัะบะฝัะปะฐ ัะผัะบะฐ. ะะตัะตะด ะณะปะฐะทะฐะผะธ ะทะฐะฟะปััะฐะปะพ ัะตะผะธะทะฝะฐัะฝะพะต ัะธัะปะพ. ยซะะปะฐะฒะฝะพะต โ ะฝะต ัะพะนัะธ ั ัะผะฐยป, โ ะฟะพะดัะผะฐะป ะะตัั.

***

ะก ะดะพัะพะณะธ ะพะฝ ะฟะพะทะฒะพะฝะธะป ะผะฐะผะต.

— ะขั ะตัะต ั ะะฝะตัะบะธ? โ ัะฟัะพัะธะปะฐ ะพะฝะฐ.

— ะะตั, โ ัะบะฐะทะฐะป ะะตัั. โ ะะฐะผ! ะขัั ัะฐะบะพะต ะดะตะปะพ. ะฏ ะฑัะป ั ะพััะฐ.

— ะะฐัะตะผ?! โ ะฒะพะทะผััะธะปะฐัั ะพะฝะฐ. ะะฝะฐ ะฝะตะฝะฐะฒะธะดะตะปะฐ ะะธัะธะปะปะฐ ะะปะฐะดะธะผะธัะพะฒะธัะฐ, ััะธัะฐะปะฐ, ััะพ ะพะฝ ะถะธะทะฝั ะตะน ะธะทะปะพะผะฐะป, ะธ ััะพ ะฒ ะบะฐะบะพะผ-ัะพ ัะผััะปะต ะฑัะปะพ ะฟัะฐะฒะดะพะน. ะะฝ ะตะน ะฝะต ะฟะพะผะพะณะฐะป ั ัะตะฑะตะฝะบะพะผ. ะะพัะปะต ัะพะถะดะตะฝะธั ะะตัะธ ะพะฝะธ ะฟะพััะธ ะฝะต ะฒะธะดะตะปะธัั. ะะพัะปะตะดะฝะธะต ะดะฒะตะฝะฐะดัะฐัั ะปะตั ะฒะพะพะฑัะต ะฝะธ ัะฐะทั.

— ะะฝ ัะผะตั ัะพะปัะบะพ ััะพ, โ ะพะฑัััะฝะธะป ะะตัั. โ ะ ะพััะฐะฒะธะป ะผะฝะต ะฝะฐัะปะตะดััะฒะพ.

— ะัะปะธ ัั ะฒะพะทัะผะตัั ั ะพัั ะบะพะฟะตะนะบั, โ ะทะฐะบัะธัะฐะปะฐ ะพะฝะฐ, โ ั ัะตะฑั ะฟัะพะบะปัะฝั!!!

ะะตัั ะทะฐะผะพะปัะฐะป. ะะฝะฐ ะผะพะปัะฐะปะฐ ัะพะถะต. ะะพ ะฟะพัะพะผ ัะฟัะพัะธะปะฐ:

— ะ ัะบะพะปัะบะพ ะพะฝ ัะตะฑะต ะพััะฐะฒะธะป?

— ะัั, โ ัะบะฐะทะฐะป ะะตัั.

— ะะต ั ะพัะตัั ัะฐะทะณะพะฒะฐัะธะฒะฐัั ั ะผะฐัะตััั?! ะงัะพ ัั ะฒััะบะฐะตัั? ะงัะพ ัั ั ะฐะผะธัั?

— ะะฐะผะฐ, ะฝะต ะบัะธัะธ. ยซะััยป ะฒ ัะผััะปะต ะฒัั. ะัั ัะฒะพะต ะธะผััะตััะฒะพ. ะั, ัะพ ะตััั ะฟะพะปะพะฒะธะฝั ะฝะฐ ะฑะปะฐะณะพัะฒะพัะธัะตะปัะฝะพััั, ะฐ ะฟะพะปะพะฒะธะฝั ะผะฝะต. ะกะผะตัะฝะพ, ะฟัะฐะฒะดะฐ?

— ะขั ัะตะนัะฐั ะดะพะผะพะน? โ ัะฟัะพัะธะปะฐ ะพะฝะฐ.

ะะตัั ะฟะพะดัะผะฐะป ะธ ัะบะฐะทะฐะป:

— ะฏ ัะฝะฐัะฐะปะฐ ะทะฐะนะดั ะบ ะะฝัะบะต. ะฏ ัะฐะผ ััะบะทะฐะบ ะทะฐะฑัะป.

***

ะะพะณะดะฐ ะพะฝ ะฒะพัะตะป ะฒ ะบะพะผะฝะฐัั, ัะฐะผ ะฑัะป ะบะฐะบะพะน-ัะพ ะณัะพะผะบะธะน, ะฝะฐะฟััะถะตะฝะฝัะน ัะฐะทะณะพะฒะพั.

ะัะต ะฒะดััะณ ะทะฐะผะพะปัะฐะปะธ ะธ ะฟะพัะผะพััะตะปะธ ะฝะฐ ะฝะตะณะพ.

— ะั ะธ ัะตะณะพ? โ ัะฟัะพัะธะป ะคะตะดั ะะพัะพั ะพะฒ.

— ะะธัะตะณะพ, โ ะฝะฐ ะฒััะบะธะน ัะปััะฐะน ัะบะฐะทะฐะป ะะตัั. โ ะ ะฒั ััั ัะตะณะพ?

— ะะฐ ัะฐะบ, โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะฝั, ั ัััะดะพะผ ัะดะตัะถะธะฒะฐั ะทะปะพะฑั ะธ ะถะตะปะฐะฝะธะต ะฒัะณะฝะฐัั ะฒัะตั ัะตะฑัั ะบ ัะตััั. โ ะ ะตัะฐะตะผ ัะฐะทะฝัะต ะฒะพะฟัะพััโฆ ะะพั ัะบะฐะถะธ ะผะฝะต, ะะตัะตัะบะฐโฆ Do you think children are responsible for the deeds of their fathers? Or not?[6]

— I think no[7], โ ัะตััะฝะพ ะพัะฒะตัะธะป ะพะฝ.

— ะกะฟะฐัะธะฑะพ, ะะตัั. ะขั ัะผะฝัะน. ะขั ั ะพัะพัะธะน. ะ ะฒั, โ ะพะฝะฐ ะฟะพะฒะตัะฝัะปะฐัั ะบ ะพััะฐะปัะฝัะผ, โ ัะพะถะต ะผะฝะต! ะะฐัะปะธ ะณะปะฐะฒะฝัั ะฒะธะฝะพะฒะฐััั!

ะัะธะผะตัะฐะฝะธั:

[1] ะั, ะผะพะน ะดััะณ, ะฒัะต ััะธ ัะตะฑััะฐ, ะฒัั ััะฐ ัะฐะบ ะฝะฐะทัะฒะฐะตะผะฐั ะพะฟะฟะพะทะธัะธั โ ะพะฝะธ ัะตะปะธะบะพะผ ะทะฐะฒะธััั ะพั ะะตะปะพะณะพ ะะพะผะฐ ะธ ะะพัะดะตะฟะฐ. ะะฝะธ ะฟะปะฐััั ะธะผ ะทะฐัะฟะปะฐัั. ะ ััะพ ะดะพ ััะพะณะพ ะณะพัะฟะพะดะธะฝะฐ, ััะต ะธะผั ั ะดะฐะถะต ะฝะต ั ะพัั ะฟัะพะธะทะฝะพัะธัั ะฒัะปัั โ ะพะฝ ะฝะฐััะพััะธะน ะฝะตะณะพะดัะน! ะะฝ ะฟัััะตััั ะทะฐ ะดะตััะผะธ! ะะฝ ะทะพะฒะตั ัะบะพะปัะฝะธะบะพะฒ ะฝะฐ ะฑะฐััะธะบะฐะดั!

[2] ะะฝ ะฟะพะดะฒะตัะณะฐะตั ะดะตัะตะน ัััะฐัะฝะพะน ะพะฟะฐัะฝะพััะธ!

[3] ะะพัะตะผั ะดะตัะตะน? ะะฝะธ ัะถะต ะฒะทัะพัะปัะต, ั ะฝะธั ะตััั ะฟะฐัะฟะพััะฐ, ะพะฝะธ ะผะพะณัั ัะฐะผะธ ัะตัะฐัั ะทะฐ ัะตะฑั. ะฃ ัะตะฑั ะตััั ะฟะฐัะฟะพัั? ะะฐ! ะขะตะฑะต ัะถะต ะฟััะฝะฐะดัะฐัั, ัะฐะทะฒะต ะฝะตั? ะะตัะถะตะปะธ ัั ะฒัั ะตัะต ััะธัะฐะตัั ัะตะฑั ัะตะฑะตะฝะบะพะผ?

[4] ะฅะฒะฐัะธั! ะขั ะพ ัะตะผ? ะะพั ะพะฝะฐ ั, ะบะฐะบ ะฝะฐ ะปะฐะดะพะฝะธ. ะัะต ะผะตะฝั ะทะฝะฐัั, ั ะผะตะฝั ะฝะตั ัะตะบัะตัะพะฒ. ะ ะพะฝ? ะะฐััะพััะธะน ะฟะพะดะปะตั. ะะต ัะพะปัะบะพ ะฟะพะปะธัะธัะตัะบะธะน ะฟัะตัััะฟะฝะธะบ, ะฝะพ ะธ ะพะฑัะบะฝะพะฒะตะฝะฝัะน ะฒะพั! ะัะฐะณ ะพะฑัะตััะฒะฐ ะธ ะผะฐัะธะพะฝะตัะบะฐ ะะฐะฟะฐะดะฐ!

[5] ะะฐะบะฐั ะพะฟะฐัะฝะฐั ะฐัะฐะบะฐ.

[6] ะะฐะบ ัั ะดัะผะฐะตัั, ะดะตัะธ ะพัะฒะตัะฐัั ะทะฐ ะดะตะปะฐ ัะฒะพะธั ะพััะพะฒ? ะะปะธ ะฝะตั?

[7] ะฏ ะดัะผะฐั, ะฝะตั.

ะะปะฐะฒะฐ 2. ะะณะพัั ะะฐะปััะตะฒ. Kuraga

ะ ะ ะพััะธะธ ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะดะตะปะฐะตััั ะฑััััะพ. ะะพะณะดะฐ ะณะตัะพะธ ะฝะฐัะตะน ะธััะพัะธะธ ะฒะตัะฝัะปะธัั ั ะปะตัะฝะธั ะบะฐะฝะธะบัะป, ะฒะพะฟัะพั ัะพ ัะฝะพัะพะผ ะะฐะปะฐััะฒะบะธ ะฒัั ะตัั ะฝะต ะฑัะป ัะตััะฝ. ะขะพ ะปะธ ะฝะต ั ะฒะฐัะฐะปะพ ะบะฐะบะพะณะพ-ัะพ ะฒััะพะบะพะณะพ ัะพะณะปะฐัะพะฒะฐะฝะธั, ัะพ ะปะธ ะฒะฐะถะฝัะต ะฑัะผะฐะณะธ ะทะฐะฑะปัะดะธะปะธัั ะฒ ะฑััะพะบัะฐัะธัะตัะบะธั ะปะฐะฑะธัะธะฝัะฐั , ะฝะพ ะดะตะปะพ ะทะฐััะพะฟะพัะธะปะพัั.

ะัะต ะทะฐะธะฝัะตัะตัะพะฒะฐะฝะฝัะต ะปะธัะฐ ะฝะฐะฟััะถัะฝะฝะพ ะถะดะฐะปะธ ะธัั ะพะดะฐ.

ะ ะดะตะฒััะพะผ ยซะยป, ะบะฐะบ ะธ ะฒะพ ะผะฝะพะณะธั ัะพะฒัะตะผะตะฝะฝัั ะบะปะฐััะฐั , ะฑัะป ัะฒะพะน ะฒะฝัััะตะฝะฝะธะน ัะฐัะธะบ ะฒ WordApp. ะขะฐะผ ะผะพะถะฝะพ ะฑัะปะพ ะพะฑะผะตะฝััััั ะฝะพะฒะพัััะผะธ, ะฒัััะฝะธัั ััะพ-ัะพ, ัะฟัะพัะธัั, ะบะฐะบ ัะตัะฐัั ะทะฐะดะฐัั ะฒ ะดะพะผะฐัะฝะตะผ ะทะฐะดะฐะฝะธะธ. ะัััะฐั ะฑะพะปัะพะฒะฝั ะฝะต ะฟัะธะฒะตัััะฒะพะฒะฐะปะฐัั, ัะฟะฐะผะตัั ะฑะตะทะถะฐะปะพััะฝะพ ะฑะฐะฝะธะปะธัั ะฝะฐ ะฝะตะดะตะปั ะธ ะดะฐะถะต ะฑะพะปััะต ะฒ ัะปััะฐะต ัะตัะธะดะธะฒะฐ.

ะะฐ ะฟะพัะปะตะดะฝะตะผ ััะพะบะต, ะบะพะณะดะฐ ั ะธะผะธัะบะฐ ะฟะพ ะฟัะพะทะฒะธัั ะะปัะบะพะทะฐ, ะดะฐะผะฐ ะทะฐ ัะพัะพะบ, ะฒะตััะผะฐ ะถัััะบะฐั ะธ, ะฒะพะฟัะตะบะธ ะบะปะธัะบะต, ัะพะฒัะตะผ ะฝะต ยซัะปะฐะดะบะฐัยป, ะผััััะพะฒะฐะปะฐ ะบะปะฐัั, ัะผะฐัััะพะฝ ะบะฐะถะดะพะณะพ ะฒะทะดัะพะณะฝัะป, ะฟัะธะฝะธะผะฐั ัะพะพะฑัะตะฝะธะต. ะคะตะดัะบะธะฝ ะฐะนัะพะฝ, ะฝะต ะฟะตัะตะฒะตะดัะฝะฝัะน ะฒ ะฑะตะทะทะฒััะฝัะน ัะตะถะธะผ, ะทะฒะพะฝะบะพ ะธ ะณัะพะผะบะพ ัะตะฝัะบะฝัะป.

— ะะพัะพั ะพะฒ, ะบ ะดะพัะบะต, โ ะผะพะผะตะฝัะฐะปัะฝะพ ะพััะตะฐะณะธัะพะฒะฐะปะฐ ะะปัะบะพะทะฐ.

— ะะฐ, ั-ะผะฐั, โ ัะธั ะพ ะฒัััะณะฐะปัั ะคัะดะพั. โ ะงัะพ ะถ ัะฐะบ ะฝะต ะฒะตะทัั-ัะพโฆ

ะะพ ะบะพะฝัะฐ ััะพะบะฐ ะพััะฐะฒะฐะปะพัั ัะตะปัั ะดะตัััั ะผะธะฝัั, ะธ ัะฐะฝัั ัั ะฒะฐัะธัั ยซะฟะฐััยป ะฑัะปะธ ัะฐะผัะต ะพัะตะฒะธะดะฝัะต.

ะะปัะบะพะทะฐ ะฒัะตะฟะธะปะฐัั ะฒ ะถะตััะฒั, ะฐ ะดะตะฒััะธะบะปะฐััะฝะธะบะธ ัะตะผ ะฒัะตะผะตะฝะตะผ ััะฟะตะปะธ ะณะปัะฝััั ะฝะฐ ัะบัะฐะฝั ัะผะฐัััะพะฝะพะฒ.

ะะธัะฐะป ะะฝะดัะตะน ะัะฑะพัะบะธะน: ยซะัะดั ะคัะดะพั, ะะธะทะฐ, ะะตะทะฝะพั, ะะฐัะฐะนัะตะฒั, ะจะตัะณะฐ, ะพััะฐะฝััะตัั ะฟะพัะปะต ััะพะบะฐ. ะััั ัะตัััะทะฝะพะต ะดะตะปะพยป.

— ะัะฑะพะบ, ัั ะพั ัะตะฝะตะป? ะขั ัะตะณะพ ะฟะธัะตัั ะฟะพััะตะดะธ ััะพะบะฐ? โ ะฝะฐะตั ะฐะป ะฝะฐ ะะฝะดัะตั ะคะตะดัะบะฐ, ะบะพะณะดะฐ ะทะฐ ะะปัะบะพะทะพะน ะทะฐะบััะปะฐัั ะดะฒะตัั. โ ะฏ ะตะปะต-ะตะปะต ะฝะฐ ััะพัะบ ะฒัััะฝัะป.

— ะะทะฒะธะฝะธ-ะธะทะฒะธะฝะธ, โ ะฟัะธะผะธัะธัะตะปัะฝะพ ะฟะพะดะฝัะป ััะบะธ ะะฝะดัะตะน. โ ะะพ ะดะตะปะพ ััะพัะฝะพะต, ั ะฑะพัะปัั, ััะพ ะฒั ัะฐะทะฑะตะถะธัะตัั. ะะตััะบะฐ! ะะตะทะฝะพัะพะฒ! ะกัะพะน, ะฝะต ัั ะพะดะธ. ะะพะณะพะฒะพัะธัั ะฝะฐะดะพ. ะะตัะฝะพ ั ะทะฐะฑัะฒะฐั ะฟัะพ ัะฒะพั ยซะฝะพะบะปัยป.

ะะพ ัะตั ะฝะธัะตัะบะธะผ ะฟัะธัะธะฝะฐะผ ะะตัั ะฑัะป ะตะดะธะฝััะฒะตะฝะฝัะผ, ะบัะพ ะฝะต ัะพััะพัะป ะฒ ัะฐัะต.

ะะปะฐัั ะพะฟัััะตะป, ะพััะฐะปะธัั ัะพะปัะบะพ ะฟะตัะตัะธัะปะตะฝะฝัะต ะฒ ัะพะพะฑัะตะฝะธะธ ะธ ะฟะพัะตะผั-ัะพ ะะฐัั ะกะตะปะตะทะฝัะฒ.

— ะะฐัะธะปะธะน, ะดััะถะธัะต, ัั ัะตะณะพ ะดะพะผะพะน ะฝะต ะธะดััั? โ ัะฟัะพัะธะป ะะฝะดัะตะน.

ะกะตะปะตะทะฝัะฒ ะฝะตะปะพะฒะบะพ ะพะณะปัะฝัะปัั ะฝะฐ ะจะตัะณะธะฝั ะธ ัััั ะฟะพะบัะฐัะฝะตะป.

— ะะฐ ะฒะพั ัะพะถะต ัะตัะธะป ะฟะพัะปััะฐัั. ะะฝัะตัะตัะฝะพ.

— ะั, ัะธะดะธ, ะตัะปะธ ั ะพัะตัั.

ะัะฑะพัะบะธะน ะพะณะปัะดะตะป ัะพะฑัะฐะฝะธะต.

— ะะฐะบ ัะฐะผ ั ะะพะณะพะปั ะฑัะปะพ? ยซะฏ ะฟัะธะณะปะฐัะธะป ะฒะฐั ะดะปั ัะพะณะพ, ััะพะฑั ัะพะพะฑัะธัั ะฟัะตะฝะตะฟัะธััะฝะตะนัะตะต ะธะทะฒะตััะธะตยป. ะฅะพัั ััะพ ัะถะต ะฝะธะบะฐะบะพะต ะฝะต ะธะทะฒะตััะธะต. ะะพัะพัะต, ะพัะตั ััั ะฝะฐ ะดะฝัั ะฒัั, ะบะฐะบ ัะปะตะดัะตั, ัะฐะทัะทะฝะฐะป. ะะฐ ะะฐะปะฐััะฒะบั ะฑะตััััั ะฒัะตัััะท. ะ ัะตัะตะฝะธะต ะผะตัััะฐ, ะผะฐะบัะธะผัะผ ะดะฒัั , ะพะบะพะฝัะฐัะตะปัะฝะพ ัะตัะธััั, ะฑัะดัั ะตั ัะฝะพัะธัั ะธะปะธ ะฝะตั. ะัะฐะฒะดะฐ, ะะฝั?

ะะตะถะดั ะัะฑะพัะบะธะผ ะธ ะจะตัะณะธะฝะพะน ะฝะธะบะพะณะดะฐ ะฝะต ะฑัะปะพ ะพัะพะฑะพ ััะฟะปัั ััะฒััะฒ, ัะบะพัะตะต ัะพะฒะฝัะต, ะฟะพะดัััะบะฝััะพ ะฝะตะนััะฐะปัะฝัะต. ะะฝะดัะตั ะฝะต ะพัะตะฝั ะฝัะฐะฒะธะปะพัั, ััะพ ะะฝั ะฟะพ ะดะตะปั ะธ ะฑะตะท ะดะตะปะฐ ะธัะฟะพะปัะทัะตั ัะฒะพะน ะฐะฝะณะปะธะนัะบะธะน (ะฟัััั ะธ ะฒะฟัะฐะฒะดั, ะฑะตะทัะบะพัะธะทะฝะตะฝะฝัะน), ะฐ ะดะตะฒััะบะฐ ะฝะต ะฑะตะท ะพัะฝะพะฒะฐะฝะธะน ะฟะพะปะฐะณะฐะปะฐ, ััะพ ะัะฑะพัะบะธะน ััะธัะฐะตั ัะตะฑั ัะฐะผัะผ ัะผะฝัะผ. ะ ะฟะปัั ะบ ัะพะผั ะะฝั, ะบะฐะบ ะฝะธ ัะฑะตะถะดะฐะปะฐ ัะตะฑั, ัะฐะบ ะธ ะฝะต ัะผะพะณะปะฐ ะฟะพะปะฝะพัััั ะฟัะตะพะดะพะปะตัั ะพัััะตะฝะธะต, ััะพ ะพะฝะฐ ะทะดะตัั ัะฐะผะฐั ััะฐััะฐั. ะะฟััั ะถะต, ยซะจะตัะณะฐยปโฆ ะ ะฟััะฝะฐะดัะฐัะธะปะตัะฝะตะผ ะฒะพะทัะฐััะต ะบะปะธัะบะธ ะฒะพัะฟัะธะฝะธะผะฐัััั ะบะฐะบ ัะฐะผะพ ัะพะฑะพะน ัะฐะทัะผะตััะตะตัั, ะฐ ะฒ ัะตะผะฝะฐะดัะฐัั ัะผะธัะธัััั ั ะฝะธะผะธ ัะถะต ัะปะพะถะฝะตะต. ะะตััะบะธะผ ัะฐะดะพะผ ะพัะดะฐัั.

ะะฟัะพัะตะผ, ะะฝั ะฑัะปะฐ ะฝะตะฟะปะพั ะพะน ะฐะบััะธัะพะน (ัะถะต ััะธ ะณะพะดะฐ ะธะณัะฐะปะฐ ะฒ ะปัะฑะธัะตะปััะบะพะผ ะผะพะปะพะดัะถะฝะพะผ ัะตะฐััะต), ะธ ัะบััะฒะฐัั ะพั ะฟะพััะพัะพะฝะฝะธั ัะฒะพะธ ะฟะตัะตะถะธะฒะฐะฝะธั ะดะปั ะฝะตั ัััะดะฐ ะฝะต ัะพััะฐะฒะปัะปะพ.

— ะัั, ะััะฐ, โ ะฟะพะดะฐะป ะณะพะปะพั ะะฐัั, โ ะผั ะถ ัะถะต ะฒัั ะพะฑััะดะธะปะธ. ะญัะพ ะฝะต ะตั ะฒะธะฝะฐ. ะะฝะฐ ััั ะฒะพะพะฑัะต ะฝะต ะฟัะธ ะดะตะปะฐั . ะขั ั ะพัั ะฑั ะฟัะตะดััะฐะฒะปัะตัั, ะฝะฐัะบะพะปัะบะพ ัะตัััะทะฝัะต ะดัะดัะบะธ ะฑัะดัั ัะตัะตะฝะธั ะฟัะธะฝะธะผะฐัั?

— ะัะตะดััะฐะฒะปัั, โ ะทะฐะฒะตัะธะป ะตะณะพ ะะฝะดัะตะน. โ ะขะพะปัะบะพ ั ะะฝะธ ะฟะฐะฟะฐ ัะพะถะต, ะทะฝะฐะตัั, ะฝะต ะฟัะพััะพ ัะฐะบ ะฟะพะณัะปััั ะฒััะตะป. ะั ะตะณะพ ะฟะพะทะธัะธะธ ะผะฝะพะณะพะต ะทะฐะฒะธัะธั, ะฝะต?

ะะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธะบะธ ะฒะฝะธะผะฐัะตะปัะฝะพ ัะผะพััะตะปะธ ะฝะฐ ะจะตัะณะธะฝั. ะะฐะถะต ะคะตะดัะบะฐ ะพััะฐะฒะธะป GTA ะธ ะฒัะฝััะฝัะป ะธะท ัะผะฐัััะพะฝะฐ.

— ะ ะพะฑัะตะผ, ัะฐะบ. ะะธ ั, ะฝะธ ะผะพั ัะตะผัั ะฝะต ั ะพัะธะผ ะฟะตัะตะตะทะถะฐัั ะบัะดะฐ-ะฝะธะฑัะดั ะฒ ะััะพะฒะพ ะธะปะธ ะะฐะปะฐัะธั ั. ะะพะณะพ-ะฝะธะฑัะดั ััั ะผะฐะฝะธั ะััะพะฒะพ?

— ะะฐ ัะธะณ, ะฝะฐ ัะธะณ, โ ะทะฐะผะตัะธะป ะคะตะดัะบะฐ, ัะฝะพะฒะฐ ะฝัััั ะฒ ัะบัะฐะฝ.

— ะฏ ัะพะถะต ะฝะต ั ะพัั ะฝะธะบัะดะฐ ะฟะตัะตะตะทะถะฐัั, โ ะฟะพะดะฐะป ะณะพะปะพั ะะตัั, โ ัะพะปัะบะพ, ะฟะพ-ะผะพะตะผั, ะะฐัะธะปะธะน ะฟัะฐะฒ. ะั ะะฝะธ ััั ะฒะพะพะฑัะต ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะทะฐะฒะธัะธั.

— ะะฝะฐ ะดะพัั ัะฒะพะตะณะพ ะพััะฐ, ะฟัััั ะฟะพะฒะปะธัะตั! ะะฝะต ะฒัั ัะฐะฒะฝะพ ะบะฐะบะธะผ ะพะฑัะฐะทะพะผ. ะฏ ั ะพัั ะพััะฐัััั ะฒ ัะฒะพะตะน ะบะฒะฐััะธัะต ะธ ัะฒะพะตะน ัะบะพะปะต. ะะตะฝั ััั ะฒัั ััััะฐะธะฒะฐะตั.

ะกััััั ะะฐัะฐะนัะตะฒั ะฟะพะดะฝัะปะธัั ัะพ ัััะปัะตะฒ.

— ะะฝั, ะฟัะฐะฒะดะฐ, ะฟะพะณะพะฒะพัะธ ั ะพััะพะผ, โ ะทะฐะณะพะฒะพัะธะปะธ ะฝะฐะฟะตัะตะฑะพะน. โ ะั ัะพะถะต ะฝะต ั ะพัะธะผ ะฝะธ ะฒ ะััะพะฒะพ, ะฝะธ ะฒ ะกะฐะปะฐััะตะฒะพ! ะะพัะบะฒะฐ ะฑะพะปััะฐั! ะัััั ะฝะฐะนะดัั ะดััะณะพะต ะผะตััะพ ะดะปั ัะฒะพะตะณะพ ะบะพะผะฟะปะตะบัะฐ!

ะะธะทะฐ ะะตะนะฝะตะฝ ััะพัะปะฐ ััะดะพะผ ั ะัะฑะพัะบะธะผ, ะฒัะฟะปััะบะธะฒะฐะปะฐ ััะบะฐะผะธ ะธ ัะฒะตัะตะฒะฐะปะฐ ะะฝั ะธ ะพััะฐะปัะฝัั ะฝะตะพะถะธะดะฐะฝะฝะพ ะณะปัะฑะพะบะธะผ ะบัะฐัะธะฒัะผ ะณะพะปะพัะพะผ:

— ะะฝั, ะดะตะฒะพัะบะธ, ะฟะฐัะฝะธ! ะะตะปัะทั ััะพ ัะฐะบ ะพััะฐะฒะปััั! ะะฝะดัััะฐ ะฟัะฐะฒ, ะฝะฐะดะพ ััะพ-ัะพ ะดะตะปะฐัั!

ะะฝั ะฒัะบะพัะธะปะฐ ะธ ะทะฐะบัะธัะฐะปะฐ, ะฟะตัะตะบัะธะบะธะฒะฐั ะพะฑัะธะน ะณะพะผะพะฝ:

— ะะฐ ะฟะพะนะผะธัะต ะถะต ะฒั! ะัะตั ะผะตะฝั ะดะฐะถะต ะฝะต ะฟะพัะปััะฐะตั! ะญัะพ ะดะปั ะฝะตะณะพ ะดะตะปะพ ะฒัะตะน ะถะธะทะฝะธ. ะะฝ, ะทะฝะฐะตัะต, ั ะบะฐะบะธะผะธ ะปัะดัะผะธ ะทะฐะฒัะทะฐะปัั, ััะพะฑั ััะพั ะบะพะผะฟะปะตะบั ะฟัะพะฑะธัั? ะััะต ัะพะปัะบะพ ะทะฒัะทะดั. ะะฐะถะต ะธ ะณะพะฒะพัะธัั ั ะฝะธะผ ะฝะฐ ััั ัะตะผั ะฝะต ััะฐะฝั!

— ะกัะฐะฝะตัั! โ ะะฐะฟะตัะตะฑะพะน ะฒัะบัะธะบะธะฒะฐะปะธ ะตะน ะพะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธะบะธ. โ ะกัะฐะฝะตัั! ะะฝะฐัะต ะฝะต ะฟะพะดั ะพะดะธ ะบ ะฝะฐะผ!

ะะฝั ััะฒััะฒะพะฒะฐะปะฐ, ะบะฐะบ ะปะธัะพ ะตั ะธะดัั ะฟััะฝะฐะผะธ. ะััะฐะป ะะฐัั, ะฒะทัะป ะตั ะทะฐ ะฟะปะตัะพ ะธ ะฟะพัะฐัะธะป ะบ ะฒัั ะพะดั.

— ะะปั! ะะพะฝัะฐะน ะฑะฐะทะฐั! โ ะฟัะพะพัะฐะป ะพะฝ, ะฒะฝะตะทะฐะฟะฝะพ ัะฐััะตััะฒ ะฒัั ะธะฝัะตะปะปะธะณะตะฝัะฝะพััั, ะพััััะฟะฐั ะธ ะฟัะธะบััะฒะฐั ัะพะฑะพะน ะฟะพะดััะณั. โ ะั ัั, ัะฟััััะต-ัะพ ัะฐะบะธะต? ะกะบะฐะทะฐะปะธ ะฒะฐะผ, ะฑะตะท ะฒะฐั ะดะตะปะพ ัะตัะฐัั ะฑัะดัั. ะะฐะบ ะตั ะฑะฐัั ะพััะตะถะตั, ัะฐะบ ะธ ััะฐะฝะตัะต ะฝะพัะธัั.

— ะะพั ะฟัััั ะจะตัะณะฐ ะธ ะฟะพะณะพะฒะพัะธั ั ะฝะธะผ! ะขัะธะดัะฐัั ะฟััั ัะตะปะพะฒะตะบ, ะฑะปะธะฝ, ะฟะพัััะฐะดะฐัั! ะะต ััะธัะฐั ััะธัะตะปะตะน!..

ะะฐัั ั ะปะพะฟะฝัะป ะดะฒะตััั.

— As it turned out, Vasya, you could be a harsh person[1], โ ะฝะตัะฒะฝะพ ะฟะพัะผะตะธะฒะฐััั, ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะะฝั, ัะฐะณะฐั ะฟะพ ะพะฟัััะตะฒัะตะผั ะบะพัะธะดะพัั ัะบะพะปั.

— I took that from my father[2], โ ััะฟะพะบะฐะธะฒะฐััั, ัะพะพะฑัะธะป ะฟะฐัะตะฝั. โ He defended a lot of thugs in theย 90s! Some really spirit-lifting words are just popping out from his lips every now and then, haha![3].

ะะฐัะธะปะธะน ัะดะตะปะฐะป ะฟะฐัะทั.

— Why didnโt you talk to your father?

— I talked to him! He told me not to ask him such questions any more[4].

***

ะะฑััะฐะฝะพะฒะบะฐ ะฒ ะบะปะฐััะต ะผะตะถ ัะตะผ ะผะตะดะปะตะฝะฝะพ, ะฝะพ ะฒะตัะฝะพ ะฝะฐะบะฐะปัะปะฐัั. ะงะตัะตะท ััะธ ะดะฝั ะฟะพัะปะต ัะพะน ััััะบะธ ะัะฑะพัะบะธะน ะฟะพะดะพััะป ะบ ะฟะฐััะต ะะฝะธ. ะะฐ ัะฟะธะฝะพะน ะตะณะพ ัะตะฝัั ะผะฐััะธะปะฐ ะะธะทะฐ ะะตะนะฝะตะฝ.

— ะขั ะณะพะฒะพัะธะปะฐ ั ะพััะพะผ? โ ะฑะตะท ะฟัะตะดะธัะปะพะฒะธะน ัะฟัะพัะธะป ะะฝะดัะตะน.

— ะะตั. ะ ะฝะต ัะพะฑะธัะฐััั, โ ะพัะฒะตัะธะปะฐ ะะฝะฝะฐ, ััะฒััะฒัั, ะบะฐะบ ะฝะฐัะธะฝะฐัั ะดัะพะถะฐัั ะฟะฐะปััั ะธ ัะพั ะฝะตั ะณะพัะปะพ. โ ะะฐ ะฟะพะนะผะธัะต ะฒั, ะฒ ะบะพะฝัะต ะบะพะฝัะพะฒ, ั ะฝะต ะฒะธะฝะพะฒะฐัะฐ ะฒ ััะพะน ัะธััะฐัะธะธ ะธ ะฝะธะบะฐะบ, ะฒะพะพะฑัะต ะฝะธะบะฐะบ ะฝะต ะผะพะณั ะฝะฐ ะฝะตั ะฟะพะฒะปะธัััโฆ

— ะ ัะฐะบะพะผ ัะปััะฐะต ะผั ัะพะถะต ะฝะต ะฒะธะดะธะผ ัะผััะปะฐ ั ัะพะฑะพะน ัะฐะทะณะพะฒะฐัะธะฒะฐัั, โ ัะฟะพะบะพะนะฝะพ ะพะฑััะฒะธะป ะะฝะดัะตะน ะธ ะดะพะฑะฐะฒะธะป, ะบะฐะบ ะฟัะธะฟะตัะฐัะฐะป. โ ะะพะนะบะพั!

ะะฝ ัะฐะทะฒะตัะฝัะปัั ะธ ะฟะพััะป ะฒะดะพะปั ััะดะพะฒ ะฟะฐัั.

ะะตะนะฝะตะฝ ะฒะดััะณ ะฝะฐัะฐะปะฐ ัะฐะทะผะตัะตะฝะฝะพ ั ะปะพะฟะฐัั ะฒ ะปะฐะดะพัะธ, ะณะปัะดั ะฒ ัะฟะพั ะฝะฐ ะะฝั. ะะตะบะพัะพัะพะต ะฒัะตะผั ะะธะทะฐ ะผะพะปัะฐะปะฐ, ะฐ ะฟะพัะพะผ, ัะปะตะดัั ะทะฐ ัะธัะผะพะผ, ััะฐะปะฐ ัะฟะพะบะพะนะฝะพ ะธ ะฑะตััััะฐััะฝะพ ะฒัะณะพะฒะฐัะธะฒะฐัั, ัะปะพะฒะฝะพ ั ะปะตััะฐัั ะผะพะบัะพะน ัััะฟะบะพะน:

— ะะพะนะบะพั! ะะพะนะบะพั! ะะพะนะบะพั!

ะกะปะตะดะพะผ ะทะฐ ะฝะตะน ะฟะพะดะฝัะปัั ะฒะตัั ะบะปะฐัั ะธ ะฟัะธะฝัะปัั ะฟะพะฒัะพัััั:

— ะะพะนะบะพั! ะะพะนะบะพั! ะะพะนะบะพั!

ะญั ะพ ะพั ั ะปะพะฟะบะพะฒ ะทะฒะตะฝะตะปะพ ะฟะพะด ะฟะพัะพะปะบะพะผ, ะฑะพะปัะฝะพ ะพัะดะฐะฒะฐััั ะฒ ััะฐั .

ะะฐัั, ัะธะดะตะฒัะธะน ัะตะฟะตัั ะทะฐ ะพะดะฝะพะน ะฟะฐััะพะน ั ะะฝะตะน, ั ัะฐะทะผะฐั ั ัะดะฐัะธะป ะปะฐะดะพะฝัั ะฟะพ ััะพะปั.

— ะ ะฝั, ะทะฐะฒะฐะปะธะปะธ ะฟะธัะตะฒะพะด!

ะฅะพั ัะฐัััะฟะฐะปัั ะธ ัะผะพะปะบ.

ะขัะธ ะดะฝั ะฟะพัะปะต ััะพะณะพ ะะฝะต ะฝะธะบัะพ ะฝะต ัะบะฐะทะฐะป ะฝะธ ัะปะพะฒะฐ. ะะฐ ะธัะบะปััะตะฝะธะตะผ ะะฐัะธ, ะบะพะฝะตัะฝะพ. ะะฝ ะฝะต ะพัั ะพะดะธะป ะพั ะฝะตั ะฝะธ ะฝะฐ ัะฐะณ ะธ ัะฐะผ ะฟะตัะตััะฐะป ัะฐะทะณะพะฒะฐัะธะฒะฐัั ั ะพะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธะบะฐะผะธ.

— ะะฐัั, ัั ะทัั ะพัะฝะพัะตะฝะธั ั ะบะปะฐััะพะผ ัะฒััั. ะขั ััั ะฝะธ ะฟัะธ ััะผ, โ ะฟัะพะฑะพะฒะฐะปะฐ ัะฑะตะดะธัั ะตะณะพ ะะฝั. โ ะฏ ะฑั, ะทะฝะฐะตัั, ะบะฐะบ ั ะพัะตะปะฐ ะฒัั ะฒะพัััะฐะฝะพะฒะธัั, ะฝะพโฆ

— ะฏ ัะฐะบ ัะตัะธะป.

ะ ะฟะพัะพะผ ะฒ ะพะฑัะตะผ ัะฐัะต ะฒ WordApp ะฟะพัะฒะธะปะพัั ะฝะพะฒะพะต ะปะธัะพ โ Kuraga.

Kuraga. 09.09_18:21. ะั ััะพ, ะฟัะฟัั, ะบะฐะบ ะฑัะดะตะผ ะฝะฐ ะจะตัะณั ะฒะพะทะดะตะนััะฒะพะฒะฐัั? ะกะฐะผะธ ะฒะธะดะธัะต, ะฑะพะนะบะพั ะตั ะฝะต ะฟะฐัะธั. ะ ัะฐัะธะบะธ ัะธะบะฐัั. ะััะฐะปะพัั ะผะตะฝััะต ะผะตัััะฐ.

ะัะฑะพัะบะธะน. 09.09_18:25. ะขั ะบัะพ ะฒะพะพะฑัะต?

Kuraga. 09.09_18:25. ะะฐะบะฐั ัะฐะทะฝะธัะฐ? ะะฐะถะฝะพ, ััะพ ั ะฒ ััะพะน ัะธััะฐัะธะธ ัะพะถะต ะปะธัะพ ะทะฐะธะฝัะตัะตัะพะฒะฐะฝะฝะพะต.

ะัะฑะพัะบะธะน. 09.09_18:26. ะะฐะบ ัั ััะดะฐ ะฟะพะฟะฐะปะฐ? ะะปะธ ะฟะพะฟะฐะป?

Kuraga. 09.09_18:26. ะขะพะถะต ะผะฝะต, ะฑะธะฝะพะผ ะัััะพะฝะฐ. ะญัะพ ะฝะต ะฟัะพะฑะปะตะผะฐ, ะตัะปะธ ััะบะธ ะพัะบัะดะฐ ะฝะฐะดะพ ัะฐัััั.

ะะตะนะฝะตะฝ. 09.09_18:27. ะะธัะตะณะพ, ััะพ ะจะตัะณะธะฝะฐ ะฝะฐั ัะพะถะต ััั ัะธัะฐะตั?

Kuraga. 09.09_18:28. ะ ะฟะพัะธะณ. ะัััั ะฝะฐัะปะฐะถะดะฐะตััั. ะขะฐะบ ะตััั ะธะดะตะธ?

Kuraga. 10.09_15:41. ะะตั ะธะดะตะน? ะะพะถะตั, ั ะบะพะณะพ-ัะพ ะตััั ะทะฝะฐะบะพะผัะต ั ะฐะบะตัั, ะฟัััั ะฝะฐ ยซะจะบะพะปัะฝะพะผ ะฟะพััะฐะปะตยป ะธะปะธ ะฝะฐ ัะฐะนัะต ัะบะพะปั ะบััะฟะฝัะผะธ ะฑัะบะฒะฐะผะธ ะฝะฐะฟะธััั ยซะจะตัะณะธะฝะฐ โ โฆยป. ะฏ ะทะฐะฟะปะฐัะฃ. ะะดั ะฟัะตะดะปะพะถะตะฝะธะน. kuraga666@mail.ru.

Kuraga. 10.09_23:08. ะจะตัะณะฐ, ะตัะปะธ ัั ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะฟัะตะดะฟัะธะผะตัั, ะฑะตะณะธ ะธะท ะณะพัะพะดะฐ! ะฏ ัะตะฑะต ััััะพั ัะปะฐะดะบัั ะถะธะทะฝั.

ะะฐ ัะปะตะดัััะธะน ะดะตะฝั ะฒ ะดะตะฒััะพะผ ยซะยป ะฒัะต ัะฐะทะณะพะฒะพัั ะฑัะปะธ ัะพะปัะบะพ ะพ ัะฐะธะฝััะฒะตะฝะฝะพะน ยซะบััะฐะณะตยป. ะะฐ ะฟะตัะตะผะตะฝะฐั ะพะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธะบะธ ัะฑะธะฒะฐะปะธัั ะฒ ะณััะฟะฟั ะธ ัะพ ะธ ะดะตะปะพ, ะฟะพัะผะฐััะธะฒะฐั ะฒ ััะพัะพะฝั ะจะตัะณะธะฝะพะน ะธ ะกะตะปะตะทะฝัะฒะฐ, ะพะฑััะถะดะฐะปะธ.

— ะะฝะต ััะพ-ัะพ ะฝะต ะฟะพ ัะตะฑะต ะพั ััะพะณะพ ัััะบัะฐ, โ ะฟัะธะทะฝะฐะปัั ะะตัั.

— ะะฐ, ัะตะป ะพัะผะพัะพะถะตะฝะฝัะน, ะฟะพ ั ะพะดั, โ ะผะธะผะพั ะพะดะพะผ ัะพะณะปะฐัะธะปัั ะะพัะพั ะพะฒ, ัะตัะทะฐั ะผะพะฑะธะปัะฝะธะบ, ะฒ ะบะพัะพัะพะผ ะฑัะป ะพัะบััั PUBG.

— ะะพัะผะฐะปัะฝะพ, โ ัะบะฐะทะฐะป ะัะฑะพัะบะธะน. โ ะขะฐะบ ะธ ะฝะฐะดะพ. ะกะปะพะฒะฐะผะธ ะธ ะผัะณะบะพัััั ััั ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะดะพะฑัััััั.

— ะ ะตะทะบะพะฒะฐัะพ, ะบะพะฝะตัะฝะพ, ะฝะพ ะผะฝะต ะฝัะฐะฒะธััั, โ ัะพะณะปะฐัะธะปะฐัั ะะตะนะฝะตะฝ.

— ะะฝั ะฒัั-ัะฐะบะธ ะฝะฐัะฐ ะฟะพะดััะณะฐ, โ ะฝะต ัะดะฐะฒะฐะปัั ะะตะทะฝะพัะพะฒ. โ ะะตะปัะทั ะพัะดะฐะฒะฐัั ะตั ะฒะพั ัะฐะบ ะฝะฐ ััะตะดะตะฝะธะต.

— ะะธะบัะพ ะตั ะฝะฐ ััะตะดะตะฝะธะต ะฝะต ะพัะดะฐัั. ะ ะฝะฐัััั ะฟะพะดััะณะธโฆ ะัะปะฐ ะฑั ะฟะพะดััะณะพะน, ะฟะพะณะพะฒะพัะธะปะฐ ะฑั ั ะพััะพะผ.

— ะฏ ััะธัะฐั, ยซะบััะฐะณัยป ะฝะฐะดะพ ะทะฐะฑะฐะฝะธัั, โ ัะบะฐะทะฐะป ะะตัั ั ะฝะตะพะฑััะฝะพะน ะดะปั ัะตะฑั ัะฒััะดะพัััั.

— ะะต ะปะตะทั, ะะตะทะฝะพั, โ ะคัะดะพั ะทะฐะบะพะฝัะธะป ะผะธััะธั ะธ ัะฟัััะฐะป ัะตะปะตัะพะฝ. โ ะะฐะถะดัะน ะดะพะปะถะตะฝ ะฝะตััะธ ะพัะฒะตัััะฒะตะฝะฝะพััั ะทะฐ ัะฒะพะธ ะดะตะปะฐ. ะ ะทะฐ ะฑะตะทะดะตะนััะฒะธะต ัะพะถะต. ะะพั ัะฐะบ.

***

ะะฐะฑัะต ะปะตัะพ ะฝะฐะบััะปะพ ััะพะปะธัั. ะกะพะปะฝัะต ะปะธะปะพ ั ะฝะตะฑะตั ะฒะพะปะฝั ะฟะพััะธ ะธัะปััะบะพะณะพ ะถะฐัะฐ. ะััะฐะปัั ะฟัะพะณัะตะฒะฐะปัั ะธ ะธัั ะพะดะธะป ััั ะพะน ะดัั ะพัะพะน. ะะธะฟั ะทะฐ ะพะบะฝะฐะผะธ ัะบะพะปั ัะตะปะตััะตะปะธ ะฟัะปัะฝะพะน ะปะธััะฒะพะน. ะะพัะพะฑัะธ ะธ ะณะพะปัะฑะธ ัะผะพััะตะปะธ ัะบััะฝะพ, ะปะตัะฐะปะธ ะปะตะฝะธะฒะพ ะธ ะฒัะณะปัะดะตะปะธ ัะพะถะต, ัะปะพะฒะฝะพ ะฟัะธััะฟะฐะฝะฝัะต ะฟัะปัั.

ะะบะฝะฐ ะบะปะฐััะฐ ะฑัะปะธ ะฟะปะพัะฝะพ ะทะฐะบัััั. ะะฐ ะทะฐะดะฝะตะน ััะตะฝะต ัะธั ะพ ััััะฐะปะธ ะบะพะฝะดะธัะธะพะฝะตัั. ะฃัะพะบ ะฐะฝะณะปะธะนัะบะพะณะพ ะฒ ัะฐะผะพะผ ัะฐะทะณะฐัะต. ะะพัะปะต ะฝะตะฒัะฐะทัะผะธัะตะปัะฝัั ยซะฒััััะฟะปะตะฝะธะนยป ะัะปะธ ะะฑัะธะบะพัะพะฒะพะน ะธ ะะพะปะธะฝั ั ะธััะพัะธัะผะธ ะพ ะปะตัะฝะธั ะบะฐะฝะธะบัะปะฐั ยซะฐะฝะณะปะธัะฐะฝะบะฐยป ะััะฝะธะบะพะฒะฐ ะฟะพ ะฟัะพะทะฒะธัั ะะฐัะพะฝะบะฐ ั ะฒะพััะพัะณะพะผ ะฒััะปััะฐะปะฐ ัะฐััะบะฐะท ะะฝะธ ะจะตัะณะธะฝะพะน.

— โฆ Beautiful country, beautiful people, beautiful music.ย That’s how I would like to finish my report about Austria[5].

— ะกะฟะฐัะธะฑะพ, ะะฝะฝะฐ, โ ััะธัะตะปัะฝะธัะฐ ัะธัะปะฐ. โ ะญัะพ ะปัััะธะน ะพัะฒะตั, ะบะพัะพััะน ะผั ััะปััะฐะปะธ ัะตะณะพะดะฝั. ะะพะฝะตัะฝะพ ะถะต, ะฟััั.

ะจะตัะณะธะฝะฐ ะฒะตัะฝัะปะฐัั ะฝะฐ ะผะตััะพ, ััะฐะปะฐ ะฟัััะฐัั ัะตััะฐะดั ะฒ ััะบะทะฐะบ, ะฟะธััะผะตะฝะฝัั ัะฐะฑะพั ัะตะณะพะดะฝั ะฝะต ะฟัะตะดะฒะธะดะตะปะพัั, ะธ ะฒะดััะณ ะทะฐะฒะพะฟะธะปะฐ, ะฑัะดัะพ ััะบะฐ ะตั ะฟะพะฟะฐะปะฐ ะฒ ะบะฐะฟะบะฐะฝ.

ะัะต, ะทะฐะฑัะฒ ะฟัะพ ะฑะพะนะบะพั, ะฒัะบะพัะธะปะธ ั ะผะตัั, ะบะธะฝัะปะธัั ะบ ะฝะตะน. ะะฝะฐ, ะฝะต ะฟัะตะบัะฐัะฐั ะฒะพะฟะธัั, ะฒััััั ะฝัะปะฐ ะธะท ััะบะทะฐะบะฐ ะฝะฐ ะฟะพะป ะตะณะพ ัะพะดะตัะถะธะผะพะต. ะก ะณัะพั ะพัะพะผ ะฟะพััะฟะฐะปะธัั ััะตะฑะฝะธะบะธ, ัะตััะฐะดะธ, ัััะบะธ, ะปะธะฝะตะนะบะฐ, ะฐะนะฟะพะด, ะณัะฑะฝะฐั ะฟะพะผะฐะดะฐ, ัััั, ัะฟะฐะบะพะฒะบะฐ ะฒะปะฐะถะฝัั ัะฐะปัะตัะพะบ, ะบะปััะธ ะธโฆ ะดะพั ะปะฐั ะบัััะฐ ั ะณะพะปัะผ ะฟัะพัะธะฒะฝัะผ ั ะฒะพััะพะผ.

— ะะฐะผะพัะบะธ! โ ะทะฐะบัะธัะฐะปะฐ ะัะปั, ะบะพัะพัะพะน ัััะบะฐ ะณััะทัะฝะฐ ัะฟะฐะปะฐ ะฟััะผะพ ะฝะฐ ะบัะพััะพะฒะบะธ.

ะะปะฐัั ะฝะฐะฟะพะปะฝะธะปัั ะดะฒะธะถะตะฝะธะตะผ ะธ ััะผะพะผ. ะะฐะณัะพั ะพัะฐะปะธ ัััะปัั, ะทะฐะดะฒะธะณะฐะปะธัั ะฟะฐััั. ะัะต ัะธะฝัะปะธัั ัะผะพััะตัั ะฝะฐ ะฟัะธัะธะฝั ะฟะตัะตะฟะพะปะพั ะฐ.

ะะฐัะพะฝะบะฐ ั ัััะดะพะผ ะฒะพัััะฐะฝะพะฒะธะปะฐ ะดะธััะธะฟะปะธะฝั. ะะพัะปะฐะปะฐ ะะพะปั ะะพะฝัะฐะบะพะฒะฐ ะทะฐ ัะฑะพััะธัะตะน, ัะฐ ัะฒะธะปะฐัั, ัะฑัะฐะปะฐ ัััะฟ.

ะะฝั ัะธะดะตะปะฐ ะทะฐ ะฟะฐััะพะน, ัะบัะธะฒะธะฒัะธัั, ัะผะพััะตะปะฐ ะฝะฐ ััะบั, ะบะพัะพัะพะน ะพะฝะฐ ะฝะตะดะฐะฒะฝะพ ะฝะฐัะบะฝัะปะฐัั ะฝะฐ ะณััะทัะฝะฐ. ะะพ ะฒัะตะผั ะฑัะปะพ ะฒะธะดะฝะพ, ััะพ ะพะฝะฐ ะดะพ ัะธั ะฟะพั ััะฒััะฒัะตั ะตะณะพ ะฒ ัะฒะพะตะน ะปะฐะดะพะฝะธ.

— ะะฝะตัะบะฐ, ัั ะบะฐะบ, ะฒ ะฟะพััะดะบะต? ะะดะธ, ะฒัะผะพะน ััะบะธ, ัะผะพะนัั ั ะพะปะพะดะฝะพะน ะฒะพะดะพะน ะธ, ะฒะพะพะฑัะต, ะฟัะธะดะธ ะฒ ัะตะฑั, โ ะผัะณะบะพ ะฟะพัะพะฒะตัะพะฒะฐะปะฐ ะะฐัะพะฝะบะฐ, ะบะพัะพัะฐั, ะบ ัะปะพะฒั, ะฝะต ะฒั ะพะดะธะปะฐ ะฒ ัะธัะปะพ ัะตั , ะบะพะณะพ ะดะพะปะถะฝะฐ ะฑัะปะฐ ะบะพัะฝััััั ะฟัะพะฑะปะตะผะฐ ะะฐะปะฐััะฒะบะธ.

— ะงัั ัะฐะฑะพัะฐ, ะดะตะฑะธะปั? โ ะทะฐะพัะฐะป ะะฐัั, ะฝะต ัะผััะฐััั ะฟัะธัััััะฒะธะตะผ ััะธัะตะปัะฝะธัั, ะบะพะณะดะฐ ะจะตัะณะธะฝะฐ ะฒััะปะฐ ะธะท ะบะปะฐััะฐ. โ ะัะพ? ะญัะพ ยซะบััะฐะณะฐยป ะฒะฐัะฐ, ะดะฐ? ะัะพ ััะพ, ะบะพะปะธัะตัั! ะััะธัะปั, ะฟะพะด ัะบะพะฝะฐัั ะทะฐะณะพะฝั!

— ะะฐัั! ะะฐัั! โ ะฟะพะฟััะฐะปะฐัั ััะธั ะพะผะธัะธัั ะตะณะพ ะะฐัะพะฝะบะฐ, ะพะฟะตัะธะฒัะฐั ะพั ะปะตะบัะธะบะธ ะธ ัะผะพัะธะพะฝะฐะปัะฝะพััะธ ะธะฝัะตะปะปะธะณะตะฝัะฝะพะณะพ ัะฝะพัะธ.

— ะัะฑะพัะบะธะน, ัั? ะะพะฝะตั ัะตะฑะต, ะฟะฐะดะปะฐ! โ ะฝะต ัะฝะธะผะฐะปัั ะกะตะปะตะทะฝัะฒ.

— ะะฐัั, ั ััั ะฒะพะพะฑัะต ะฝะธ ะฟัะธ ััะผ, ะบะปัะฝััั! โ ะฟะพะฑะปะตะดะฝะตะฒ, ัะฒััะดะพ ะพัะฒะตัะธะป ัะพั.

ะะพัะปะต ััะพะบะพะฒ ะฒะพ ะดะฒะพัะต ัะบะพะปั, ะฟะพะด ะปะธะฟะฐะผะธ ัะพััะพัะปะพัั ัะพะฑัะฐะฝะธะต ะบะปะฐััะฐ. ะัะธัััััะฒะพะฒะฐะปะธ ะฒัะต, ะบัะพะผะต ะจะตัะณะธะฝะพะน ะธ ะกะตะปะตะทะฝัะฒะฐ. ะะพัะปะต ะฐะฝะณะปะธะนัะบะพะณะพ ะฟัะพัะปะพ ะตัั ััะธ ััะพะบะฐ, ะฝะฐัะพะด ะฝะตะผะฝะพะณะพ ััะฟะพะบะพะธะปัั ะธ ะฟััะฐะปัั ัะฐัััะถะดะฐัั ััะตะทะฒะพ. ะคะตะดั ะพะฟัััั ัะฟะธะฝะพะน ะพ ะผะพัะฝัะน ััะฒะพะป, ะทะฐะบััะธะป.

— ะะตะฝั ัะณะพััะธ, โ ะฟะพะฟัะพัะธะปะฐ ะกะพะฝั ะะฐัะฐะนัะตะฒะฐ.

ะคะตะดั ะฒะทะณะปัะฝัะป ะฝะฐ ะฝะตั ัะดะธะฒะปัะฝะฝะพ:

— ะขั ะบััะธัั?

— ะะตัะพะผ ััะฐะปะฐ ะฑะฐะปะพะฒะฐัััั.

— ะั ััะพ, ั ะดัะฑะฐ ััั ะฝัะปะธ? โ ะฟะพะฒะตัะฝัะปัั ะบ ะฝะธะผ ะัะฑะพัะบะธะน. โ ะกะตะนัะฐั ะดะธัะตะบัะพั ะธะปะธ ะทะฐะฒัั ะทะฐะฟะฐะปัั, ัะพะดะธัะตะปัะผ ะฝะฐััััะฐั. ะ ะพะฝะธ ะฒะฐะผ.

— ะะพะธ ะทะฝะฐัั, โ ัะฐะฒะฝะพะดััะฝะพ ัะบะฐะทะฐะป ะคะตะดั.

— ะ ะผะพะธ ะดะพะณะฐะดัะฒะฐัััั, โ ะพัะฒะตัะธะปะฐ ะกะพะฝั.

ะะตัั ะฒััะตะป ะฝะฐ ัะตะฝัั ัะฑะพัะธัะฐ, ะฟะพััั ะปะพะฑ, ัะพะฑะธัะฐััั ั ะผััะปัะผะธ. ะกะฝัะป ะพัะบะธ, ะฟะพะดััะฐะป ะฝะฐ ะฝะธั .

— ะ ะตะฑััะฐ, ััะพ ะฟัะพะธัั ะพะดะธั? ะัะพ ััะพ ัะดะตะปะฐะป?

— ะขะพัะฝะพ ะฝะต ัโฆ ะฏ ะฝะต ะฒ ะบัััะตโฆ ะะต ะทะฝะฐัโฆ โ ัะฐะทะดะฐะปะธัั ะณะพะปะพัะฐ.

— ะะพ ั, ัะตััะฝะพ ะณะพะฒะพัั, ะฝะต ะฒะธะถั ะฒ ััะพะผ ะฑะพะปััะพะน ะฟัะพะฑะปะตะผั, โ ัะบะฐะทะฐะปะฐ ะผะฐะปััะบะฐ ะะธะทะฐ. โ ะั, ะบัััะฐ, ะฝั, ะดะพั ะปะฐั.

— ะะพัะปััะฐะน, ะะธะทะฐ, ะฝะตะปัะทั ะถะต ัะฐะบ, โ ัะบะพัะธะทะฝะตะฝะฝะพ ะฟะพัะผะพััะตะป ะฝะฐ ะฝะตั ะะตัั. โ ะั ะถะต ะฑัะปะธ ะบะปะฐััะพะผ. ะะดะธะฝัะผ ัะตะปัะผ. ะัะตะณะดะฐ ะฒัะต ะฒะผะตััะต. ะะดะธะฝ ะทะฐ ะฒัะตั ะธ ะฒัะต ะทะฐ ะพะดะฝะพะณะพ. ะัะบัะดะฐ ััะพั ะบะพัะผะฐั ะฒะดััะณ ะฒะทัะปัั? ยซะััะฐะณะฐยป, ะบัััะฐโฆ ะะพะพะฟะฐัะบ.

ะะธะบัะพ ะตะผั ะฝะต ะพัะฒะตัะธะป. ะะตัั ะฟัะพััะปัั ะฒะทะณะปัะดะพะผ ะฟะพ ะปะธัะฐะผ. ะัะต ัะพะดะฝัะต, ะทะฝะฐะบะพะผัะต ั ะฝะฐัะฐะปัะฝะพะน ัะบะพะปั, ะฐ ัะพ ะธ ั ะดะตััะฐะดะฐ, ัะตะนัะฐั ะพะฝะธ ะฒะดััะณ ะธะทะผะตะฝะธะปะธัั. ะ ะฝะธั ะฟะพัะตะปะธะปะฐัั ะฝะฐััะพัะพะถะตะฝะฝะพััั, ะฝะตะดะพะฒะตัะธะต ะดััะณ ะบ ะดััะณั.

— ะญัะพ ะผะพะณ ะฑััั ัะพะปัะบะพ ะบัะพ-ัะพ ะธะท ะฝะฐั, โ ะฒะทะดะพั ะฝัะฒ, ะฟัะพะธะทะฝัั ะพะฝ. โ ะัััั ะฟะพะดััะฝัะปะธ ะฒะพ ะฒัะตะผั ััะพะบะฐ ะธะปะธ ะฝะฐ ะฟะตัะตะผะตะฝะต, ััะพ ะฑะพะปะตะต ะฒะตัะพััะฝะพ. ะะต ะดัะผะฐั, ััะพ ััะพ ะผะพะถะฝะพ ะฑัะปะพ ะฟัะพะฒะตัะฝััั, ะฟะพะบะฐ ะะฝั ัะปะฐ ะฒ ัะบะพะปั.

— ะะพะณะธัะฝะพ, โ ัะพะณะปะฐัะธะปัั ะัะฑะพัะบะธะน.

— ะกัะพะฟัะดะพะฒะพ, โ ะฒัะดัั ะฐั ะดัะผ ะฒะฒะตัั , ะบะธะฒะฝัะป ะคะตะดัะบะฐ.

— ะัะพ-ะฝะธะฑัะดั ะทะฐะผะตัะธะป ััะพ-ัะพ ะฟะพะดะพะทัะธัะตะปัะฝะพะต? ะะพะถะตั, ะบัะพ-ัะพ ะฑัะฐะป ััะบะทะฐะบ ะจะตัะณะธะฝะพะน? ะะปะธ ั ะพัั ะฑั ัะฐััััะณะธะฒะฐะป? ะะธะดะตะปะธ?

ะะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธะบะธ ะฟะพะผะพะปัะฐะปะธ, ะฟัะพะบัััะธะฒะฐั ะฒ ะณะพะปะพะฒะต ัะพะฑััะธั ะดะฝั.

— ะะตัโฆ ะะต ะฑัะปะพ ะฝะธัะตะณะพ ะพัะพะฑะตะฝะฝะพะณะพโฆ ะะธะบัะพ ะฒัะพะดะต ะฝะต ัะฐะฟะฐะปโฆ

ะะตััะบะฐ ะฒะพะดััะทะธะป ะฝะฐ ะฝะพั ะพัะบะธ, ะบะพัะพััะต ะฒัั ััะพ ะฒัะตะผั ะฒะตััะตะป ะฒ ััะบะฐั .

— ะขะพะปัะบะพ ะฒะตะดั ััะพ ะฒัั ัะฐะฒะฝะพ ะบัะพ-ัะพ ะธะท ะฝะฐั. ะะพะฝะธะผะฐะตัะต? ะั ะปะฐะดะฝะพ. ะะต ั ะพัะธัะต ะฟัะธะทะฝะฐะฒะฐัััั, ะฝะต ะฝะฐะดะพ. ะะพ ะดะฐะฒะฐะนัะต ะดะพะณะพะฒะพัะธะผัั, ััะพ ะฝะฐ ััะพะผ ะฒัั, ั ะฒะฐัะธั. ะะพะปััะต ะฝะธะบะฐะบะธั ะณะฐะดะพััะตะน. ะกะพะณะปะฐัะฝั? ะฏ ัะฟัะพัั ะบะฐะถะดะพะณะพ, ััะพะฑั ะฒัั ะฑัะปะพ ะฟะพ-ัะตััะฝะพะผั. ะะฝะดัะตะน ะัะฑะพัะบะธะน, ั ัะตะฑั ะฝะฐัะฝัะผ. ะะตะฒะฐะถะฝะพ, ัั ััะพ ัะดะตะปะฐะป ะธะปะธ ะฝะตั, ะฟัะพััะพ ะฟะพะบะปัะฝะธัั, ััะพ ะฝะต ะฟัะธัะธะฝะธัั ะฒัะตะดะฐ ะธ ะฝะต ะพะฑะธะดะธัั ะะฝั ะจะตัะณะธะฝั. ะะปัะฝััััั?

— ะะปัะฝััั. ะะพ ะฟัะฐะฒะพ ัะพั ัะฐะฝััั ะฑะพะนะบะพั ั ะพััะฐะฒะปัั ะทะฐ ัะพะฑะพะน.

— ะะฐะบ ั ะพัะตัั. ะขะตะฟะตัั ัั, ะะธะทะฐ.

— ะะปัะฝััั. ะะพ ะพั ะฑะพะนะบะพัะฐ ะฝะต ะพัะบะฐะทัะฒะฐััั, โ ะฟะพะดะฝัะปะฐ ััะบั ะะตะนะฝะตะฝ.

ะะปะฐัั ัะฐะทะพััะปัั ะฟะพ ะดะพะผะฐะผ. ะะพะด ะปะธะฟะฐะผะธ ะพััะฐะปะธัั ะะตัั, ะคะตะดัะบะฐ ะธ ะกะพะฝั.

— ะะตะทะฝะพัะธะบ, ะฝั, ัะตะณะพ ัั ัะฐะบ ัะฐััััะฐะธะฒะฐะตัััั? โ ัะฟัะพัะธะปะฐ ะดะตะฒััะบะฐ, ััะฐะฝะพะฒััั ะฟะพะฑะปะธะถะต ะบ ะะพัะพั ะพะฒั. โ ะขัะธ ะบ ะฝะพัั, ะฒัั ะฟัะพะนะดัั. ะะพะณะพะฒะพัะบะฐ ะตััั ัะฐะบะฐั, ะทะฝะฐะตัั?

— ะะฐะดะบะพ ะฒัั ััะพ, ะกะพะฝั, ะณะฐะดะบะพ. ะคะตะดั, ะดะฐะน ะทะฐะบััะธัั.

— ะ ัั, ะััั? โ ัะฝะพะฒะฐ ัะดะธะฒะธะปัั ะะพัะพั ะพะฒ.

ะะตัั ั ะบะฐะบะธะผ-ัะพ ะพััะฐัะฝะฝัะผ ะฒะธะดะพะผ ัะดะตะปะฐะป ะฟะพะดััะด ััะธ ะณะปัะฑะพะบะธะต ะทะฐััะถะบะธ. ะะพะบัะฐัะฝะตะป, ะฟะพัะพะผ ะฟะพะฑะปะตะดะฝะตะป ะธ ัะฐะทัะฐะทะธะปัั ะถััะบะธะผ ะฒัะฒะพัะฐัะธะฒะฐััะธะผ ะฝะฐะธะทะฝะฐะฝะบั ะบะฐัะปะตะผ. ะคะตะดัะบะฐ ะธ ะกะพะฝั ัะพะณะฝัะปะธัั ะฟะพะฟะพะปะฐะผ ะพั ัะผะตั ะฐ.

— ะขะพะถะต ะณะฐะดะพัััโฆ โ ะฟัะพัะบัะธะฟะตะป ะะตัั, ะดะตัะถะฐัั ะทะฐ ะณะพัะปะพ ะธ ะพัะฟะปัะฒัะฒะฐััั. โ ะั ั ั โฆ ะะฐะดะฝะพ. ะฏ ะดะพะผะพะน. ะะพะบะฐ.

ะะพัะฐััะฒะฐััั, ะพะฝ ะดะฒะธะฝัะปัั ะบ ะฒัั ะพะดั ั ัะตััะธัะพัะธะธ ัะบะพะปั. ะะพัะพั ะพะฒ ะฟะพะดะฐะปัั ะทะฐ ะฝะธะผ, ะฝะพ ะกะพะฝั ะฟัะธะดะตัะถะฐะปะฐ ะตะณะพ ะทะฐ ััะบะฐะฒ.

— ะะพะนะดัั.

— ะะพะนะดััั, ะะตัั? โ ะบัะธะบะฝัะป ะตะผั ะฒัะปะตะด ะคะตะดั.

ะะตะทะฝะพัะพะฒ, ะฝะต ะพะฑะพัะฐัะธะฒะฐััั, ะฟะพะบะฐัะฐะป ะฒ ะฒะพะทะดัั ะต ััะบะพะน ั ะฟะพะดะฝัััะผ ะฒะฒะตัั ะฑะพะปััะธะผ ะฟะฐะปััะตะผ.

ะะตัะตัะพะผ ั ะฒัะตั ะพะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธะบะพะฒ ะทะฒัะบะฝัะป ะผะพะฑะธะปัะฝะธะบ.

Kuraga. 13.09_18:41. ะงัะพ, ะฟัะฟัั, ะฟะพะฝัะฐะฒะธะปะพัั ัะพั ะดะฒัั ะบััั? ะขะพ ะปะธ ะตัั ะฑัะดะตั! ะะพัะพะฒััะตัั ะฒัะต ะธ ะจะตัะณะฐ ะพัะพะฑะตะฝะฝะพ.

ะะฐ ัะปะตะดัััะธะน ะดะตะฝั ะฟะตัะตะด ะฟะตัะฒัะผ ััะพะบะพะผ, ะตะดะฒะฐ ะฒะพะนะดั ะฒ ะบะปะฐัั, ะะตะทะฝะพัะพะฒ ะดะตะผะพะฝัััะฐัะธะฒะฝะพ ะฟะพะดะพััะป ะบ ะฟะฐััะต, ะทะฐ ะบะพัะพัะพะน ัะธะดะตะปะธ ะจะตัะณะธะฝะฐ ะธ ะกะตะปะตะทะฝัะฒ. ะัะพััะฝัะป ััะบั ะะฐัะธะปะธั.

— ะะฝั, ะฟัะธะฒะตั.

— ะัะธะฒะตั, โ ั ะปัะณะบะธะผ ะฝะตะดะพะฒะตัะธะตะผ ะฒ ะณะพะปะพัะต ะพัะฒะตัะธะปะฐ ะดะตะฒััะบะฐ.

— ะะฐะบ ัั?

— ะะฐ ะฝะธัะตะณะพ, ัะฟะฐัะธะฑะพ. ะัะธัะปะฐ ะฒ ัะตะฑั. ะฃั ะพะดะธัั ะฝะต ัะพะฑะธัะฐััั, โ ะฟะพัััะธะปะฐ ะพะฝะฐ.

— ะั ะธ ะพัะปะธัะฝะพ. ะะฑัะฐัะฐะนัะตัั, ะตัะปะธ ะฒะดััะณ ััะพ-ัะพ ะฝัะถะฝะพ ะฑัะดะตั, โ ัััั ะฟะพะฒััะธะฒ ะณะพะปะพั, ััะพะฑั ัะปััะฐะปะธ ะพััะฐะปัะฝัะต, ัะบะฐะทะฐะป ะะตัั.

ะัะฑะพัะบะธะน, ัะบะปะพะฝะธะฒ ะณะพะปะพะฒั ะฝะฐะฑะพะบ, ะฝะฐะฑะปัะดะฐะป ะทะฐ ััะพะน ััะตะฝะบะพะน, ะฟะพัะพะผ ะฟะพะถะฐะป ะฟะปะตัะฐะผะธ ะธ ะพัะฒะตัะฝัะปัั. ะััะฐะปัะฝัะต ัะดะตะปะฐะปะธ ะฒะธะด, ะฑัะดัะพ ะฝะธัะตะณะพ ะฝะต ะฟัะพะธะทะพัะปะพ.

***

ะะพะณะดะฐ ะฝะฐะบะฐะฝัะฝะต ะะตัั ะฟัะธััะป ะดะพะผะพะน, ะผะฐะผะฐ ะฟัะธะฑะปะธะทะธะปะฐัั ะบ ะฝะตะผั, ะฟัะธะฒััะฐะปะฐ ะฝะฐ ััะฟะพัะบะธ, ะฟะพัะบะพะปัะบั ะฑัะปะฐ ัะถะต ะฝะฐ ะฟะพะปะณะพะปะพะฒั ะฝะธะถะต ััะฝะฐ, ะธ ะฒััะฝัะปะฐ ะฒะพะทะดัั .

— ะขั ะทะฐะบััะธะป? ะกะพะฒัะตะผ ั ัะผะฐ ัะพััะป?

ะะตัั ะฝะตะผะฝะพะณะพ ะผััะธะปะพ ะพั ัััั ะทะฐััะถะตะบ, ะธ ะฒััะปััะธะฒะฐัั ะผะฐัะตัะธะฝัะบะธะต ัะฟััะบะธ ะฝะต ะฑัะปะพ ะฝะธะบะฐะบะพะณะพ ะถะตะปะฐะฝะธั. ะะฐัั ะถะต, ะฝะฐะฟัะพัะธะฒ, ะฑัะปะฐ ะฝะฐ ะฒะทะฒะพะดะต. ะััะปั ะพ ัะฒะฐะปะธะฒัะตะผัั, ะฝะพ ะฟะพะบะฐ ะฝะตะดะพัััะฟะฝะพะผ ะฑะพะณะฐัััะฒะต ะฝะตัะฒะธัะพะฒะฐะปะฐ ะตั ั ัะถะต ะณะฒะพะทะดั ะฒ ะฑะพัะธะฝะบะต. ะะฝะฐ ัะพ ะธ ะดะตะปะพ ัััะฒะฐะปะฐัั ะฟะพ ะฟะพะฒะพะดั ะธ ะฑะตะท ะฟะพะฒะพะดะฐ. ะ ัะฐัะต ะฒัะตะณะพ, ะบะพะฝะตัะฝะพ, ะฝะฐ ะะตััะฐ.

— ะฃะถะต ะบััะธัั, ะดะฐ? ะ ััะพ ะฟะพัะพะผ ะฑัะดะตั? ะะธัั ะฝะฐัะฝััั, ะณัะปััั?

— ะะฐ, ะฝั ั ะฒะฐัะธั. ะฏ ัะปััะฐะนะฝะพ ะทะฐััะฝัะปััโฆ โ ะฑัะพัะธะป ะะตััะบะฐ ะธ ััั ะถะต ะฟะพะฝัะป, ััะพ ัะผะพัะพะทะธะป ะณะปัะฟะพััั.

— ะกะปััะฐะนะฝะพ โ ััะพ ะบะฐะบ ะฒะทะฒะธะปะฐัั ะผะฐัั. โ ะกะธะณะฐัะตัะฐ ัะตะฑะต ัะฐะผะฐ ะฒ ัะพั ะฟะพะฟะฐะปะฐ? ะฃ ัะตะฑั, ย ะฒะพะพะฑัะต, ััะพ ะปะธ, ะณะพะปะพะฒั ะฝะตั? ะขั ะบะตะผ ั ะพัะตัั ะฒััะฐััะธ? ะะฐะบ ะพัะตั ัะฒะพะน? ะขะฐะบะธะผ ะถะต? ะะตัะตะน ะฑัะพัะฐัั?..

ะะตััะบะฐ ะฟะพะฝัะป, ััะพ ยซะบะพะฝัะตััยป ะผะพะถะตั ัะฐัััะฝััััั ะฝะฐ ัะตะปัะน ะฒะตัะตั, ะธ ะฟะพัััะฟะธะป ัะฐะบ, ะบะฐะบ ะดะตะปะฐะป ัะถะต ะฝะต ัะฐะท. ะกะพะฑัะฐะป ััะบะทะฐะบ ะธ ะดะฒะธะฝัะปัั ะบ ะดะฒะตัะธ.

— ะขั ะบัะดะฐ, ะพะฟััั ะบ ะคะตะดัะบะต? โ ัะฟัะพัะธะปะฐ ะผะฐัั, ะพะฑะพัะฒะฐะฒ ะผะพะฝะพะปะพะณ.

— ะฃะณั, โ ะผะฐะบัะธะผะฐะปัะฝะพ ะฝะตะพะฟัะตะดะตะปัะฝะฝะพ ะฟัะพะผััะฐะป ะฒ ะพัะฒะตั ััะฝ.

— ะ ะฝะพัะตะฒะฐัั ะพะฟััั ั ะฝะตะณะพ ะพััะฐะฝะตัััั?

— ะัะปะธ ะตะณะพ ัะพะดะธัะตะปะธ ะฝะต ะฟัะพะณะพะฝัั.

— ะะพะณะดะฐ ััะพ ะพะฝะธ ัะตะฑั ะฟัะพะณะพะฝัะปะธ?

ะะฐะบ ะฝะธ ัััะฐะฝะฝะพ, ะธะทะฒะตััะธะต ะพ ัะพะผ, ััะพ ะพะฝะฐ ะฟัะพะฒะตะดัั ะฒะตัะตั ะพะดะฝะฐ, ััะฟะพะบะพะธะปะพ ะะฐะปะธะฝั ะะปะตะบัะตะตะฒะฝั. ะะพะปััะต ะฒัะตะณะพ ะพะฝะฐ ะปัะฑะธะปะฐ ะพะดะธะฝะพัะตััะฒะพ, ะพะฑัะตะฝะธะต ั ะปัะดัะผะธ ะดะฐะฒะฐะปะพัั ะตะน ั ัััะดะพะผ.

ะะตัั ะฟะพัะตะปะพะฒะฐะป ะผะฐัั ะฝะฐ ะฟัะพัะฐะฝะธะต.

— ะะฐ, ั, ะฟัะฐะฒะดะฐ, ะฟะพ ะณะปัะฟะพััะธ ะทะฐััะฝัะปัั. ะะพะปััะต ะฝะต ะฑัะดั, ัะตััะฝะพ.

— ะะฐะดะฝะพ, ะปะฐะดะฝะพ, ะฒะตัั, โ ะพััะฐะธะฒะฐั, ะพะฑะฝัะปะฐ ะตะณะพ ะฒ ะพัะฒะตั ะผะฐัั. โ ะขะพัะฝะพ ะฝะต ะฑัะดะตัั?

— ะขะพัะฝะพ.

ะะตััะบะฐ ะฝะฐััะฝัะป ัะฒะพะธ ะฟะพะถะธะฒัะธะต ะบะพะฝะฒะตััั (ยซะะพะฒัะต, ััะพ ะปะธ, ะบัะฟะธัั?ยป) ะธ ะฟะพััะฐัะฐะปัั ะฟะพัะบะพัะตะต ะฒััะบะพะปัะทะฝััั ะธะท ะบะฒะฐััะธัั. ะัะฐัั ะพะฝ ะฝะต ะปัะฑะธะป, ะฐ ะผะตะถะดั ัะตะผ ัะพะฒัะฐัั ะตะผั ัะพะปัะบะพ ััะพ ะฟัะธัะปะพัั. ะะตะปะพ ะฒ ัะพะผ, ััะพ ะพะฝ ัะพะฒัะตะผ ะฝะต ัะพะฑะธัะฐะปัั ะบ ะคะตะดัะบะต. ะก ะฝะตะบะพัะพััั ะฟะพั ั ะฝะตะณะพ ะพะฑัะฐะทะพะฒะฐะปะพัั ัะฒะพั ัะฑะตะถะธัะต, ะบะพัะพััะผ ะพะฝ ะผะพะณ ะฟะพะปัะทะพะฒะฐัััั ะฒัะฐะนะฝะต ะพั ะผะฐัะตัะธ. ะะพ ะฒัะตะผั ะฟะพัะปะตะดะฝะตะน ะฒัััะตัะธ ะฐะดะฒะพะบะฐั ะฟะพะบะพะนะฝะพะณะพ ะพััะฐ, ะะฒะณะตะฝะธะน ะะดะฐะผะพะฒะธั ะงะฐััะพัะธะถัะบะธะน, ะฟะตัะตะดะฐะป ะตะผั ะบะปััะธ ะพั ัััั ะบะพะผะฝะฐัะฝะพะน ะบะฒะฐััะธัั ะฒ ะะพะปะฟะฐัะฝะพะผ ะฟะตัะตัะปะบะต. ะะดะฝะพะน ะธะท ะผะฝะพะณะธั , ััะพ ัะธัะปะธะปะธัั ะทะฐ ะฟะพัะธะฒัะธะผ ะพะปะธะณะฐัั ะพะผ. ะะต ัะฐะผะพะน ะฟัะพััะพัะฝะพะน ะธ ัะพัะบะพัะฝะพะน, ะฝะพ ัะฐะผะพะน ะปัะฑะธะผะพะน ะธ ัะฐััะพ ะฟะพัะตัะฐะตะผะพะน.

— ะะฑะถะธะฒะฐะนัะต, ัะฝะพัะฐ. ะัั ัะฐะฒะฝะพ ะฟะพ ะทะฐะฒะตัะฐะฝะธั ะพะฝะฐ ะฒะฐัะฐ. ะขะพะปัะบะพ, ััั, ะฑะตะท ะดะตะฑะพัะตะน ะธ ััะผะฝัั ะบะพะผะฟะฐะฝะธะน. ะะพะฝััะตัะถ ะฟัะพัะปะตะดะธั.

ะะตัั ะฟัะธััะป ะฒ ะะพะปะฟะฐัะฝัะน ะฒ ะฟะตัะฒัะน ัะฐะท. ะะพะฝััะตัะถ, ะบะฐะบ ะธ ะฑัะปะพ ัะณะพะฒะพัะตะฝะพ, ัะฒัะทะฐะปัั ั ะงะฐััะพัะธะถัะบะธะผ, ะฐะดะฒะพะบะฐั ะฟะพ ะฒะธะดะตะพัะฒัะทะธ ะฟะตัะตะบะธะฝัะปัั ะฝะตัะบะพะปัะบะธะผะธ ััะฐะทะฐะผะธ ั ะฟะฐัะฝะตะผ ะธ, ัะดะพััะพะฒะตัะธะฒัะธัั, ััะพ ะพะฝ ะธะผะตะฝะฝะพ ัะพั, ะทะฐ ะบะพะณะพ ัะตะฑั ะฒัะดะฐัั, ะฟัะธะบะฐะทะฐะป ะฟัะพะฟัััะธัั ะณะพััั.

ะััะพะบะฐั, ััะถะตะปะตะฝะฝะฐั, ะฟะพะบัััะฐั ัะตะทัะฑะพะน ะดะตัะตะฒัะฝะฝะฐั ะดะฒะตัั ะพัะบััะปะฐัั ะผัะณะบะพ.

— ะกะปะพะฒะฝะพ ั ั ะพะปะพะดะธะปัะฝะธะบะฐ, โ ะฟะพะดัะผะฐะป ะะตะทะฝะพัะพะฒ.

ะะพัะพะปะบะธ ะฒััะพะบะธะต, ะฟะพะด ััะธ ะผะตััะฐ. ะะฐ ะพะบะฝะฐั ััะถัะปัะต, ัะปะพะฒะฝะพ ะพัะปะธััะต ะธะท ะฑัะพะฝะทั, ััะพัั, ะฟะพัะพะปะบะธ ะฒ ะปะตะฟะฝะธะฝะต, ััะตะฝั ัะฟะปะพัั ะฟะพะบัััั ะบะฐััะธะฝะฐะผะธ ะธ ัะพัะพะณัะฐัะธัะผะธ, ะฒััะดั ะบะฝะธะถะฝัะต ัะบะฐัั ะธ ะฟะพะปะบะธ ั ัะพะฑัะฐะฝะธัะผะธ ัะพัะธะฝะตะฝะธะน, ัะพะผะฐะผะธ ะฒ ะบะพะถะฐะฝัั ะฟะตัะตะฟะปััะฐั . ะัะตะฒะฝัั, ะพะณัะพะผะฝะฐั, ะบะฐะบ ัะตะปะตะฒะธะทะพั, ะปะฐะผะฟะพะฒะฐั ัะฐะดะธะพะปะฐ, ััะดะพะผ ััะตะปะปะฐะถ ั ะฟะปะฐััะธะฝะบะฐะผะธ โ ะพั ะะธะฒะฐะปัะดะธ ะดะพ ะะตััะธะฝัะบะพะณะพ, ะพั ะงะฐะบะฐ ะะตััะธ ะดะพ ะะธะบะฐ ะะตะนะฒะฐ. ะะฐััะธะฒะฝัะน ะฟะธััะผะตะฝะฝัะน ััะพะป, ะฝะฐ ะฝัะผ ะปะฐะผะฟะฐ ัะพ ััะตะบะปัะฝะฝัะผ ะฒะธััะฐะถะฝัะผ ะฐะฑะฐะถััะพะผ. ะะธะฒะฐะฝั, ะบัะตัะปะฐ, ะฟััะธะบะธ, ัะพััะตัั ั ะฑะฐั ัะพะผะพะน. ะะพะฒัั ะฝะฐ ะฟะพะปั. ะะพ ะฑะพะปััะต ะฒัะตะณะพ ะะตัั ะฒะดะพั ะฝะพะฒะธะป ะฟะพะบััััะน ััะผะฝัะผะธ ะธะทัะฐะทัะฐะผะธ ะบะฐะผะธะฝ ัะพ ััะพััะธะผะธ ะฝะฐ ะฝัะผ ะฟะพะดัะฒะตัะฝะธะบะฐะผะธ ะฒ ะฝะฐะฟะปัะฒะฐั ะฒะพัะบะฐ.

ะะตัั ะฒััะตะป ะฝะฐ ะปะตััะฝะธัั, ัะฟัััะธะปัั.

— ะ ะบะฒะฐััะธัะต ั ัะฒะธะดะตะป ะบะฐะผะธะฝ.

— ะกะพะฒะตััะตะฝะฝะพ ะฒะตัะฝะพ, โ ั ะณะพัะพะฒะฝะพัััั ะพัะพะทะฒะฐะปัั ะบะพะฝััะตัะถ.

— ะกะบะฐะถะธัะต, ะพะฝ ะฒ ัะฐะฑะพัะตะผ ัะพััะพัะฝะธะธ? ะะพะถะฝะพ ะตะณะพ ะทะฐัะพะฟะธัั?

— ะะฐ, ะบะพะฝะตัะฝะพ. ะขะฐะผ ะตััั ะฝะตะฑะพะปััะธะต ั ะธััะพััะธ, ะฝะพ ะฝะธัะตะณะพ ัะปะพะถะฝะพะณะพ. ะฏ ะผะพะณั ะพะฑัััะฝะธัั.

— ะฅะพัะพัะพ. ะฏ ะฟะพะบะฐ ะฝะต ัะพะฑะธัะฐะปัั ัะพะฟะธัั ะตะณะพ, ะฝะพ, ะบะพะณะดะฐ ะฟะพั ะพะปะพะดะฐะตั, ะฟะพะฟัะพะฑัั.

ะ ััะธะบะต ะฟะธััะผะตะฝะฝะพะณะพ ััะพะปะฐ ะพะฑะฝะฐััะถะธะปะพัั ะดะฒะฐ ะดะตัััะบะฐ ัะพะปัััั ะบะปัััะตัะพะฒ ั ะผะฐัะบะฐะผะธ, ะธ ะะตััะบะฐ ั ะณะพะปะพะฒะพะน ัััะป ะฒ ะธั ะธะทััะตะฝะธะต. ะขัั ะฑัะปะธ ะธ ัะพะฒัะตะผะตะฝะฝัะต ัะบะทะตะผะฟะปััั, ะธ ะดะพัะตะฒะพะปััะธะพะฝะฝัะต, ะธ ะผะฝะพะถะตััะฒะพ ัะพะฒะตััะบะธั . ะ ะพัะฝะพะฒะฝะพะผ, ะพััะตะณะพ-ัะพ ะบะพัะผะพั.

ะะตัั ะฝะธะบะพะณะดะฐ ะฝะต ะธะฝัะตัะตัะพะฒะฐะปัั ัะธะปะฐัะตะปะธะตะน, ะฝะพ, ะฒะพะทะผะพะถะฝะพ, ัะพะปัะบะพ ะฟะพัะพะผั, ััะพ ะฝะธะบะพะณะดะฐ ะฝะต ะฟะพะปััะฐะป ะฒ ััะบะธ ัะฐะบะพะต ะฑะพะณะฐัััะฒะพ. ะ ัะพ, ััะพ ััะพ ะฑะพะณะฐัััะฒะพ, ะพะฝ ะฟะพะฝัะป ััะฐะทั. ะะฐะณะธั, ะทะฐะบะปัััะฝะฝะฐั ะฒ ัะฒะตัะฝัั ะบััะพัะบะฐั ะฑัะผะฐะณะธ, ะฟัะพัะฒะธะปะฐ ัะตะฑั ะฒะฝะตะทะฐะฟะฝะพ ะธ ะพะบะฐัะธะปะฐ ะฟะฐัะฝั ั ะณะพะปะพะฒะพะน. ะะพ ัััั ัะฐัะพะฒ ะฝะพัะธ ะพะฝ ัะฐััะผะฐััะธะฒะฐะป ะธะทะพะฑัะฐะถะตะฝะธั ะฟะปะฐะฝะตั, ะบะพัะผะธัะตัะบะธั ะบะพัะฐะฑะปะตะน, ะผัะถัะธะฝ ะธ ะถะตะฝัะธะฝ ะฒ ัะบะฐัะฐะฝะดัะฐั , ะถะธะฒะพัะฝัั , ะฝะฐัะตะบะพะผัั , ััะฑ, ัะฟะพัััะผะตะฝะพะฒ, ะบะพัะฐะฑะปะตะน…

ะก ัะตั ะฟะพั ะพะฝ ะฟัะธ ะฟะตัะฒะพะน ะฒะพะทะผะพะถะฝะพััะธ ัะฑะตะณะฐะป ะฒ ะบะฒะฐััะธัั ัะฒะพะตะณะพ ะพััะฐ ะธ ยซะพะฑะถะธะฒะฐะปััยป.

ะะพัะปะต ะผะฐัะพะบ ะฝะฐััะฐะป ัะตััะด ะบะฐััะธะฝ, ัะพัะพะณัะฐัะธะน, ะบะฝะธะณ. ะะตัั ะฝะฐััะธะปัั ัะฐะทะถะธะณะฐัั ะบะฐะผะธะฝ, ะฟะพะปัะฑะธะป ัะปััะฐัั ะฟะปะฐััะธะฝะบะธ ะฝะฐ ะปะฐะผะฟะพะฒะพะน ัะฐะดะธะพะปะต.

ะะฝ ัะฐะผ ัะตะฑะต ะฝะฐะฟะพะผะธะฝะฐะป ัััะฝะพะณะพ, ะพัะบััะฒัะตะณะพ ะฝะตะธะทะฒะตััะฝัั ัััะฐะฝั ะธ ะถะฐะดะฝะพ ะตั ะธะทััะฐััะตะณะพ.

***

ะ ะฟะพะฝะตะดะตะปัะฝะธะบ ัััะพะผ ะะตะทะฝะพัะพะฒ, ะบะฐะบ ะพะฑััะฝะพ, ะดะพะถะดะฐะปัั ั ัะฒะพะตะณะพ ะฟะพะดัะตะทะดะฐ ะคะตะดัะบั, ะธ ะพะฝะธ ะฟะพัะปะธ ะบ ัะบะพะปะต. ะะตัั ะฝะธะบะพะณะดะฐ ะฝะต ะพัะปะธัะฐะปัั ะฒะฝะธะผะฐัะตะปัะฝะพัััั, ะดะฐ ัะตะนัะฐั ะพะฝ ะบ ัะพะผั ะถะต ะฑัะป ัะฟัะพัะพะฝัั, ะฟะพััะพะผั ะฝะต ััะฐะทั ะทะฐะผะตัะธะป, ััะพ ะะพัะพั ะพะฒ ะฒะทะฑัะดะพัะฐะถะตะฝ ัะฒะตัั ะฒััะบะพะน ะผะตัั. ะะฝ ะผะพะปัะฐะป, ะฝะพ ััะพ ะฑัะปะพ ัะฟะพะบะพะนััะฒะธะต ะทะฐะบะธะฟะฐััะตะณะพ ัะฐะนะฝะธะบะฐ.

— ะขั ัะตะณะพ ัะฐะบะพะน?

— ะ ะบะฐะบะพะน ั ะดะพะปะถะตะฝ ะฑััั, ะฟะพ-ัะฒะพะตะผั, ะฟะพัะปะต ััะพะณะพ?

— ะ ัะผััะปะต? ะะพัะปะต ัะตะณะพ?

— ะ, ัั ะถ ั ะฝะฐั ัะตั ะฝะธัะตัะบะธ ะฝะตะฟัะพะดะฒะธะฝัััะนโฆ ะัะฟะธ ัะถะต, ะฝะฐะบะพะฝะตั, ะฝะพัะผะฐะปัะฝัะน ัะตะปะตัะพะฝ!

ะคะตะดัะบะฐ ะดะพััะฐะป ะธะท ะบะฐัะผะฐะฝะฐ ัะผะฐัััะพะฝ, ะฟัะพะฑะตะถะฐะป ะฟะฐะปััะฐะผะธ ะฟะพ ัะบัะฐะฝั.

— ะกะผะพััะธ. ะะพััั ะฟัะธัะปะพ.

ะะฐ ัะบัะฐะฝะต ัะฒะตัะธะปะพัั ัะพะพะฑัะตะฝะธะต ะธะท WordApp: ยซKuraga. 17.09_03:06. ะะตัะตะปัะต ะฟัะพะดะพะปะถะฐะตััั!ยป

ะะธะถะต ะฒะธัะตะปะพ ัััะฝะพะต ะพะบะพัะบะพ ะฒะธะดะตะพัะฐะนะปะฐ. ะะพัะพั ะพะฒ ััะพะฝัะป ัะบัะฐะฝ, ะฝะตัะบะพะปัะบะพ ัะฐะท ะฝะฐะถะฐะป ะฝะฐ ัะตะณัะปััะพั ะณัะพะผะบะพััะธ.

ะกะฝะธะผะฐะปะธ, ััะดั ะฟะพ ัะฐะบัััั, ะบะฐะผะตัะพะน, ัะบัะตะฟะปัะฝะฝะพะน ะฝะฐ ะณะพะปะพะฒะต ะฟะพ ัะธะฟั ะฝะฐะปะพะฑะฝะพะณะพ ัะพะฝะฐัะธะบะฐ.

ะะฐ ัะบัะฐะฝะต ะฑัะป ะฟะพะทะดะฝะธะน ะฒะตัะตั. ะกะฝะธะผะฐััะธะน ะฟัััะฐะปัั ะทะฐ ะดะตัะตะฒะพะผ ะฒะพะทะปะต ะฝะฐะฑะตัะตะถะฝะพะน ัะตะบะธ, ะฝะพ ะฝะต ะะพัะบะฒั, ะบะฐะบะพะน-ัะพ ะฟะพะผะตะฝััะต, ะผะพะถะตั ะฑััั, ะฏัะทั. ะะฐัะฐะปะปะตะปัะฝะพ ัะตะบะต ัะปะฐ ัะทะบะฐั ะดะพัะพะณะฐ, ะผะฐัะธะฝ ะฝะฐ ะฝะตะน ะฒ ััะพั ัะฐั ะฟะพััะธ ะฝะต ะฑัะปะพ.

— ะะพั ะพะฝะฐ ะธะดัั. ะะฐัะฐ ะบัััะฐ. ะะดััโฆ โ ัะฐะทะดะฐะปัั ะฟัะธะณะปัััะฝะฝัะน ะณะพะปะพั.

ะะพะฒะพัะธะป ัะฒะฝะพ ะผัะถัะธะฝะฐ ะธ, ัะบะพัะตะต ะฒัะตะณะพ, ะผะพะปะพะดะพะน. ะะฐ ะฝะฐะฑะตัะตะถะฝะพะน ะฟะพัะฒะธะปัั ะดะตะฒะธัะธะน ัะธะปััั. ะะตะทะฝะพัะพะฒ ะฒะณะปัะดะตะปัั, ัะฝัะป ะพัะบะธ, ะฟะพะดะฝัั ัะตะปะตัะพะฝ ะฟะพััะธ ะบ ัะฐะผัะผ ะณะปะฐะทะฐะผ.

— ะจะตัะณะธะฝะฐ? โ ะพะฑัะฐัะธะปัั ะพะฝ ะบ ะะพัะพั ะพะฒั.

ะขะพั ะบะธะฒะฝัะป.

— ะกะผะพััะธ ะดะฐะปััะต.

— ะั ััะพ, ะฟะพะตั ะฐะปะธ, โ ัะบะฐะทะฐะป ะณะปัั ะพะน ะณะพะปะพั.

ะะฑัะตะบัะธะฒ ะฝะฐ ะผะณะฝะพะฒะตะฝะธะต ะทะฐัะปะพะฝะธะปะฐ ััะบะฐ, ะธ ะฝะฐ ะบะฐะผะตัะต ะฒะบะปััะธะปัั ัะพะฝะฐัะธะบ. ะกะฝะธะผะฐััะธะน ะฟะตัะตััะบ ะดะพัะพะณั ะธ ะฟะพะดะฑะตะถะฐะป ะบ ะดะตะฒััะบะต ัะทะฐะดะธ. ะขะฐ, ะฒะธะดะธะผะพ, ะฟะพััะฒััะฒะพะฒะฐะฒ ัะณัะพะทั, ะพะฑะตัะฝัะปะฐัั ะธ ะบะธะฝัะปะฐัั ะฝะฐัััะบ, ะฝะพ ัะปะธัะบะพะผ ะฟะพะทะดะฝะพ. ะัะตัะปะตะดะพะฒะฐัะตะปั ัั ะฒะฐัะธะป ะตั ะทะฐ ะฒะพะปะพัั.

— ะกัะพััั!

ะะฐะผะตัะฐ ะผะตัะฐะปะฐัั, ัะปััะฐะปะธัั ะทะฒัะบะธ ะฒะพะทะฝะธ, ััะผะฝะพะต ะดัั ะฐะฝะธะต, ะบัะธะบะธ ะะฝะธ.

— ะัะฟัััะธ!.. ะัะพ ัั?.. ะงัะพ ัะตะฑะต ะฝะฐะดะพ?.. ะะพะปะธัะธั!..

— ะะฐัะบะฝะธัั!

ะกัะดั ะฟะพ ััััะบะต, ะดะตะฒััะบะฐ ะพััะฐัะฝะฝะพ ัะพะฟัะพัะธะฒะปัะปะฐัั. ะัั ะบะฐะผะตัั ะฝะฐ ะผะณะฝะพะฒะตะฝะธะต ะฒัั ะฒะฐััะฒะฐะป ะตั ะปะธัะพ, ะธ ะธะทะพะฑัะฐะถะตะฝะธะต ััั ะถะต ัะฝะพะฒะฐ ัะฐะทะผะฐะทัะฒะฐะปะพัั.

ะะธะผะพ ะฟัะพะตั ะฐะปะฐ ะผะฐัะธะฝะฐ, ะพัะฒะตัะธะปะฐ ัะฐัะฐะผะธ ะดะตัััะธั ัั, ะฝะพ ะฝะต ะพััะฐะฝะพะฒะธะปะฐัั ะธ ะฒัะพะดะต ะฑั ะดะฐะถะต ะดะฐะปะฐ ะฟะพ ะณะฐะทะฐะผ.

ะะทะพะฑัะฐะถะตะฝะธะต ะพััะฐะฝะพะฒะธะปะพัั. ะะพะปะพะฒะฐ ะจะตัะณะธะฝะพะน ะฑัะปะฐ ะฟัะธะถะฐัะฐ ะบ ะฟะพะบัััะพะผั ััะตัะธะฝะฐะผะธ ะฐััะฐะปััั. ะะธะด ั ะดะตะฒััะบะธ ะฑัะป ะทะฐะณะฝะฐะฝะฝัะน, ะณะปะฐะทะฐ ะผะตัะฐะปะธัั.

— ะขะตะฑั ะฒะตะดั, ะบะฐะบ ัะตะปะพะฒะตะบะฐ, ะฟัะพัะธะปะธ, ะฟะพะณะพะฒะพัะธ ั ะพััะพะผ, ัะฑะตะดะธ. ะะตัะถะตะปะธ ะฝะต ะฟะพะนะดัั ะฝะฐะฒัััะตัั ะปัะฑะธะผะพะน ะดะพัะบะต? ะะต ะทะฒะตัั ะถะต ะพะฝ? โ ัะดะฐะฒะปะตะฝะฝะพ ัะตะดะธะป ะฝะฐะฟััะถัะฝะฝัะน ะณะพะปะพั. โ ะขั ั ะพัั ะฟะพะฝะธะผะฐะตัั, ััะพ ั ัะพะฑะพะน ะผะพะถะตั ะฑััั, ะฐ?

— ะัะฟัััะธ, โ ะฟัะพั ัะธะฟะตะปะฐ ะดะตะฒััะบะฐ. โ ะะพ-ั ะพัะพัะตะผั ะพัะฟัััะธ.

— ะ ัะพ ััะพ?

ะขะฐ ะทะฐะผะพะปัะฐะปะฐ, ะฟะพะฝัะฒ, ััะพ ะทะปะธัั ะฝะฐะฟะฐะฒัะตะณะพ ัะตะนัะฐั ะฝะต ััะพะธั.

— ะ ัะพ ััะพ, ะบัััะฐ? โ ะะฐะผะตัะฐ ะฒะฟะปะพัะฝัั ะฟัะธะฑะปะธะทะธะปะฐัั ะบ ะปะธัั ะะฝะธ. โ ะะพ-ะฟะปะพั ะพะผั ะฑัะดะตั?

ะะตะฒััะบะฐ ะทะฐะบััะปะฐ ะณะปะฐะทะฐ ะพั ะฑัััะตะณะพ ะฒ ัะฟะพั ัะฒะตัะฐ.

— ะขั ั ะพัั ะฟะพะฝะธะผะฐะตัั, ััะพ ั ั ัะพะฑะพะน ะผะพะณั ัะตะนัะฐั ัะดะตะปะฐัั? ะะพะฝะธะผะฐะตัั, ะฐ?

ะะฝ ััะฒะบะพะผ ะฟะพััะฐะฒะธะป ะตั ะฝะฐ ะฝะพะณะธ. ะะธะดะตะพ ัะฝะพะฒะฐ ัะฐัะฟะปัะปะพัั, ะทะฐะผะตัะฐะปะพัั, ะพะฟััั ะฟะพัะปััะฐะปะธัั ะทะฒัะบะธ ะฑะพััะฑั.

— ะัััะธ, ั ัะบะฐะทะฐะปะฐ!..

ะะพะณะดะฐ ะธะทะพะฑัะฐะถะตะฝะธะต ะทะฐัะธะบัะธัะพะฒะฐะปะพัั, ะะฝั ะปะตะถะฐะปะฐ ะฝะฐ ะฟะตัะธะปะฐั , ะฝะฐะฟะพะปะพะฒะธะฝั ัะฒะตัะธะฒะฐััั ะฝะฐะด ะฒะพะดะพะน.

— ะะต ะดััะณะฐะนัั, ะฐ ัะพ ััะพะฝั, โ ะฟะพัะพะฒะตัะพะฒะฐะป, ััะถะตะปะพ ะดััะฐ, ะผัะถัะธะฝะฐ.

ะะฝั ะทะฐะผะตัะปะฐ, ะทะฐัะธั ะปะฐ ะธ ัะพะปัะบะพ ะธะฝะพะณะดะฐ ะฒัั ะปะธะฟัะฒะฐะปะฐ.

— ะัะฐะฒะธััั? โ ัะฟัะพัะธะป ะพะฝ, ะฝะฐัะปะฐะดะธะฒัะธัั ัััะฐั ะพะผ ะถะตััะฒั. โ ะฅะพัะตัั ะฒะฝะธะท?

— ะะตั! ะะตั! โ ะฒัะบัะธะบะฝัะปะฐ ะธััะตัะธัะฝะพ ะจะตัะณะธะฝะฐ.

— ะขะพะณะดะฐ ะดะตะปะฐะน, ััะพ ะณะพะฒะพััั, ััะฝะพ?

ะะฝ ะบะฐัะฝัะป ะตั, ัะปะพะฒะฝะพ ัะพะฑะธัะฐััั ัะฑัะพัะธัั ะฒ ัะตะบั, ะะฝั ัะฝะพะฒะฐ ะฒะทะฒะธะทะณะฝัะปะฐ. ะงะตะปะพะฒะตะบ ััะพะฝะธะป ะตั ะฝะฐ ะฐััะฐะปัั. ะะตะฒััะบะฐ, ััะดะฐั, ัะถะฐะปะฐัั ะฒ ะบะพะผะพะบ, ะฟัะธะถะฐะฒัะธัั ัะฟะธะฝะพะน ะบ ะฟะตัะธะปะฐะผ.

ะะฐะผะตัะฐ ะพัะฒะตัะฝัะปะฐัั, ะฟะพั ะพะถะต, ัะตะปะพะฒะตะบ ะฟะพััะป ะฟัะพัั ะพั ัะฒะพะตะน ะถะตััะฒั. ะกะฝะพะฒะฐ ะฟะพัะฒะธะปะฐัั ััะบะฐ, ะฒัะบะปััะธะปะฐ ัะพะฝะฐัั. ะัะตะถะดะต ัะตะผ ะธะทะพะฑัะฐะถะตะฝะธะต ัะณะฐัะปะพ, ะฟะพัะปััะฐะปัั ะฒัะบัะธะบ, ะฟะพั ะพะถะธะน ะฝะฐ ะธััะตัะธัะฝัะน ั ะพั ะพั.

— ะงัะพ ัะบะฐะถะตัั? โ ัะฟัะพัะธะป ะะพัะพั ะพะฒ, ะฟัััะฐ ัะผะฐัััะพะฝ. โ ะคะธะฝะธั, ะดะฐ?

— ะคะธะฝะธั, โ ัะพะณะปะฐัะธะปัั ะััั. โ ะะพ ะพะดะฝะพ ะพะฑััะพััะตะปัััะฒะพ ะผะตะฝั ัะฐะดัะตั.

— ะะฐะบะพะต?

— ะะพะปะพั ััะพะณะพ ัะตะปะพะฒะตะบะฐ ะธ ะฑะปะธะทะบะพ ะฝะต ะฟะพั ะพะถ ะฝะฐ ะณะพะปะพั ะบะพะณะพ-ัะพ ะธะท ะฝะฐัะธั .

— ะะพะถะตั, ะฝะฐ ะบะพะผะฟัััะตัะต ะธัะบะฐะทะธะปะธ?

— ะะตั, ะะฝะธะฝ ะณะพะปะพั ััะป ะฑะตะท ะธัะบะฐะถะตะฝะธะน, ะทะฝะฐัะธั, ะธ ะตะณะพ ะฝะต ะธัะบะฐะถัะฝ.

ะะตะทะฝะพัะพะฒ ะฒะทะดะพั ะฝัะป ั ะพะฑะปะตะณัะตะฝะธะตะผ:

— ะญัะพ ะฝะต ะธะท ะฝะฐัะธั , ะฟะพะฝะธะผะฐะตัั? ะะพั ััะพ ะณะปะฐะฒะฝะพะต!

ะะตัั ัะปัะฑะฐะปัั.

— ะ ะฟัะธะฝัะธะฟะต, ะดะฐ, โ ัะพะณะปะฐัะธะปัั ะดัะดั ะคะตะดะพั. โ ะะพ ะบะฐะบ ะถะต ะบัััะฐ? ะะฐะบ ะพะฝะฐ ะฟะพะฟะฐะปะฐ ะฒ ัะตัะณะธะฝัะบะธะน ััะบะทะฐะบ?

ะะตะทะฝะพัะพะฒ ะฟะพััั ะปะพะฑ.

— ะะพะฟัะพั, ัะพะณะปะฐัะตะฝ.

ะะพ ะฝะฐัะฐะปะฐ ััะพะบะฐ ะฑัะปะพ ะตัั ะฟััะฝะฐะดัะฐัั ะผะธะฝัั, ะฝะพ ะฒะตัั ะบะปะฐัั ะฑัะป ัะถะต ะฒ ัะฑะพัะต ะธ ะฟะปะพัะฝะพะน ััะตะฝะพะน ััะพัะป ะฒะพะบััะณ ะฟะฐััั ะจะตัะณะธะฝะพะน ะธ ะกะตะปะตะทะฝัะฒะฐ.

ะะฐ ัะตะบะต ั ะะฝะธ ะฒะธะดะฝะตะปะธัั ะฝะตัะบะพะปัะบะพ ะฝะตะฑะพะปััะธั ะทะฐะฟัะบัะธั ัั ัะฐัะฐะฟะธะฝ, ยซะฐััะฐะปััะฝะฐั ะฑะพะปะตะทะฝัยป, ะบะฐะบ ะฝะฐะทัะฒะฐัั ะพะฑััะฝะพ ัะฐะบะพะณะพ ัะพะดะฐ ัะฐะฝะตะฝะธั. ะัะณะปัะดะตะปะฐ ะดะตะฒััะบะฐ ะฑะปะตะดะฝะพะฒะฐัะพ, ะฝะพ ะฒ ัะตะปะพะผ ะฝะตะฟะปะพั ะพ. ะะพะนะบะพั ะฑัะป ัะฒะฝะพ ะฟะพะทะฐะฑัั ะธ ะฟะพั ะพัะพะฝะตะฝ, ะธ ะบะปะฐัั ะฝะฐะฟะตัะตะฑะพะน ะฒััะฐะถะฐะป ะะฝะต ัะฒะพั ัะพััะฒััะฒะธะต.

ะัะธะผะตัะฐะฝะธั:

[1] ะะฐะบะพะน ัั, ะะฐัั, ะพะบะฐะทัะฒะฐะตััั, ะผะพะถะตัั ะฑััั ัะตะทะบะธะน.

[2] ะญัะพ ั ะพั ะพััะฐ ะฝะฐั ะฒะฐัะฐะปัั.

[3] ะะฝ ะฒ 90-ะต ัะฐะบะธั ะพัะผะพัะพะทะบะพะฒ ะทะฐัะธัะฐะป! ะฃ ะฝะตะณะพ ะธ ัะตะนัะฐั ะฝะตั-ะฝะตั ะดะฐ ะธ ะฒััะฒะตััั ััะพ-ะฝะธะฑัะดั ัะดะฐะบะพะตโฆ ะฑะพะดัััะตะต.

[4] — ะ ัั ัะตะณะพ ั ะพััะพะผ ะฝะต ะฟะพะณะพะฒะพัะธะปะฐ?

— ะฏ ะณะพะฒะพัะธะปะฐ. ะะฝ ัะบะฐะทะฐะป, ััะพะฑั ั ััะธั ะฒะพะฟัะพัะพะฒ ะตะผั ะฑะพะปััะต ะฝะต ะทะฐะดะฐะฒะฐะปะฐ.

[5] โฆะัะตะบัะฐัะฝะฐั ัััะฐะฝะฐ, ะฟัะตะบัะฐัะฝัะต ะปัะดะธ, ะฟัะตะบัะฐัะฝะฐั ะผัะทัะบะฐ. ะขะฐะบ ั ั ะพัะตะปะฐ ะฑั ะทะฐะบะพะฝัะธัั ัะฒะพะน ัะฐััะบะฐะท ะพะฑ ะะฒัััะธะธ.

ะะปะฐะฒะฐ 3. ะัะธะณะพัะธะน ะกะปัะถะธัะตะปั. ยซะะฒะตะฝะฐัะบะฐยป

ะะพััะธ ะบะฐะถะดัะน ะดะตะฝั ะฟะพัะปะต ััะพะบะพะฒ ะะตัั ััะป ะฟะตัะบะพะผ ะธะท ะะฐะผะพัะบะฒะพัะตััั ะฒ ะะพะปะฟะฐัะฝัะน ะฟะตัะตัะปะพะบ. ะััั ะทะฐะฝะธะผะฐะป ััะพ-ัะพ ะพะบะพะปะพ ัะฐัะฐ, ะธ ะฒัั ััะพ ะฒัะตะผั ะฟัะตะดะพััะฐะฒะปะตะฝะฝัะน ัะฐะผะพะผั ัะตะฑะต ะะตัั ัะฐะทะผััะปัะป ะพ ะฟะพัะปะตะดะฝะธั ัะพะฑััะธัั . ะะฝ ะฟะพ-ัะฒะพะตะผั ะปัะฑะธะป ยซะะฒะตะฝะฐัะบัยป ะธ ะฒัั ะธั ัะบะพะปัะฝัั ะบะพะผะฟะฐะฝะธั. ะะตัั ะฝะต ะพัะพะฑะพ ะทะฐะดัะผัะฒะฐะปัั ะพ ะฟัะตะดะพะฟัะตะดะตะปะตะฝะธะธ, ะฝะพ, ะตัะปะธ ัะถ ะพะฝะธ ะพะบะฐะทะฐะปะธัั ะฒะผะตััะต, ะทะฝะฐัะธั, ััะพ ะฝะตัะฟัะพััะฐ, ะทะฝะฐัะธั, ัะฐะบ ะทะฐัะตะผ-ัะพ ะฝัะถะฝะพ. ะะพ ะฝะฐ ัะฐะผะพะผ ะดะตะปะต ะพะฝ ะฝะต ะธัะฟัััะฒะฐะป ะฟะพ ะฟะพะฒะพะดั ัะฝะพัะฐ ะฝะธัะตะณะพ, ะบัะพะผะต ะฑะตะทัะฐะทะปะธัะธั. ะะฝ ะพะณะปัะดัะฒะฐะปัั ะฒะพะบััะณ: ะฝะฐ ะผะฐะผั, ะฝะฐ ะคะตะดั, ะฝะฐ ััะธัะตะปะตะน, ะฝะฐ ัะปััะฐะนะฝัั ะฟัะพั ะพะถะธั โ ะธ ะฒะธะดะตะป, ััะพ ะฒัั ะถะธะทะฝั ัะพััะพะธั ะบะฐะบ ะฑั ะธะท ะบััะณะพะฒ. ะ ะตัะปะธ ัะฐะทะพะฑัะตััั ะพะดะธะฝ ะบััะณ, ัะพ ััะฐะทั ะพะฑัะทะฐัะตะปัะฝะพ ะฒะพะทะฝะธะบะฝะตั ะดััะณะพะน. ะ ัะฐะบ ะฑัะดะตั ะฒัะตะณะดะฐ. ะะพััะพะผั ะธะผะตะปะพ ะปะธ ัะผััะป ะณะพัะตะฒะฐัั ะธะท-ะทะฐ ัะฝะพัะฐ ยซะะฒะตะฝะฐัะบะธยป? ะ ะบะพะฝัะต ะบะพะฝัะพะฒ, ะตัะปะธ ะพะดะฝะพะบะปะฐััะฝะธะบะธ ะทะฐั ะพััั, ะพะฝะธ ัะผะพะณัั ะฒะธะดะตัััั ะธ ะฒะฝะต ััะฐัะพะน ัะบะพะปั. ะ ะตัะปะธ ะฝะต ะทะฐั ะพััั, ะฟะพะปััะฐะตััั, ััะพ ะฝะต ัะฐะบ ัะถ ะธ ัะธะปัะฝะฐ ะฑัะปะฐ ะธั ะฟัะธะฒัะทะฐะฝะฝะพััั (ะฝะฐัััั ะดัะดะธ ะคัะดะพัะฐ ะพะฝ ะฝะต ัะพะผะฝะตะฒะฐะปัั: ั ััะธะผ ะบะพัะตัะตะผ ะพะฝะธ ะฟัะพะนะดัั ะฒะผะตััะต ัะตัะตะท ะฒัั ะถะธะทะฝั). ะััะณะพะต ะดะตะปะพ, ััะพ ะพะฝ ะฑัะป ะธัะบัะตะฝะฝะต ะฒะพะทะผััะตะฝ ัะธััะฐัะธะตะน ั ะจะตัะณะธะฝะพะน. ะะฐัั ัะฐะท ะดะฐะถะต ะฝะฐะฑะธัะฐะป ะตั ะฝะพะผะตั, ััะพะฑั ะฟะพะดะดะตัะถะฐัั ะะฝั, ะฝะพ ะพะฝะฐ ัะฑัะฐััะฒะฐะปะฐ ะทะฒะพะฝะพะบ. ะะพั ะธ ัะตะณะพะดะฝั ะฒ ััะพะปะพะฒะพะน ะพะฝ ะฟะพะฟัะพะฑะพะฒะฐะป ััััะฟะธัั ะตะน ะผะตััะพ ะฒ ะพัะตัะตะดะธ. ะะพ ะฒััะปะพ ััะพ ะบะฐะบ-ัะพ ะฝะตะปะพะฒะบะพ ะธ ะณะปัะฟะพ. ะะฐะบ ะฑัะดัะพ ะตัะปะธ ะพะฝะฐ ะฟะพะตัั ัะฐะฝััะต ะฝะฐ ะพะดะฝะพะณะพ ัะตะปะพะฒะตะบะฐ, ัะพ ะพะฑะธะดะฐ ะตั ะพัะปะฐะฑะตะตั. ะะฝะฐ ะฒะตะถะปะธะฒะพ ะพัะบะฐะทะฐะปะฐัั. ะะตัั ัะบะฐะทะฐะป:

-ะะฝั, ัะปััะฐะน. ะฏ ะฝะฐ ัะฒะพะตะน ััะพัะพะฝะต. ะขั ะฝะธ ะฒ ัะตะผ ะฝะต ะฒะธะฝะพะฒะฐัะฐ. ะญัะพ ะฒัั ะบะฐะบะฐั-ัะพ ะถะตััั. ะขะตะฟะตัั ะฒะพะฝ ะดะพ ะฟะพะฑะพะตะฒ ะดะพัะปะพ. ะัะปะธ ัะตะฑะต ะฝัะถะฝะฐ ะบะฐะบะฐั-ัะพ ะฟะพะผะพัั, ััะฐะทั ัะบะฐะถะธ!

ะะฝั ะผะพะปัะฐ ัะผะพััะตะปะฐ ะฒ ะฟะพะป.

-ะขั ัะพะปัะบะพ ะฝะต ะฟะพะดัะผะฐะน, ั ะฝะต ะฟะพะดะบะฐััะฒะฐั ะบ ัะตะฑะต.

ะะฐ ััะธั

ัะปะพะฒะฐั

ะะฝั ัะตะทะบะพ ะฟะพัะผะพััะตะปะฐ ะตะผั ะฒ ะณะปะฐะทะฐ, ะบัะธะฒะพ ัั

ะผัะปัะฝัะปะฐัั ะธ ะพัะพัะปะฐ. ะะตัั ัะผััะธะปะฐ ัะฐะบะฐั ัะตะฐะบัะธั. ะััะพะบะพะผะตัะฝะฐั ะธ ะทะปะฐั. ะขะตะผ ะฑะพะปะตะต ััะพ ะพะฝ ะธ ะฟัะฐะฒะดะฐ ะดะฐะถะต ะฒ ะผััะปัั